核心提示

好的營商環境就是生產力,近年來,泉州市堅持把優化營商環境作為“一號改革工程”,持續推動全市營商環境優化升級。其實,作為我國古代重要的海外交通港口,自唐以來,泉州一直都十分重視營商環境,采取諸多積極措施保障海內外商民權益、維護正常市場秩序。

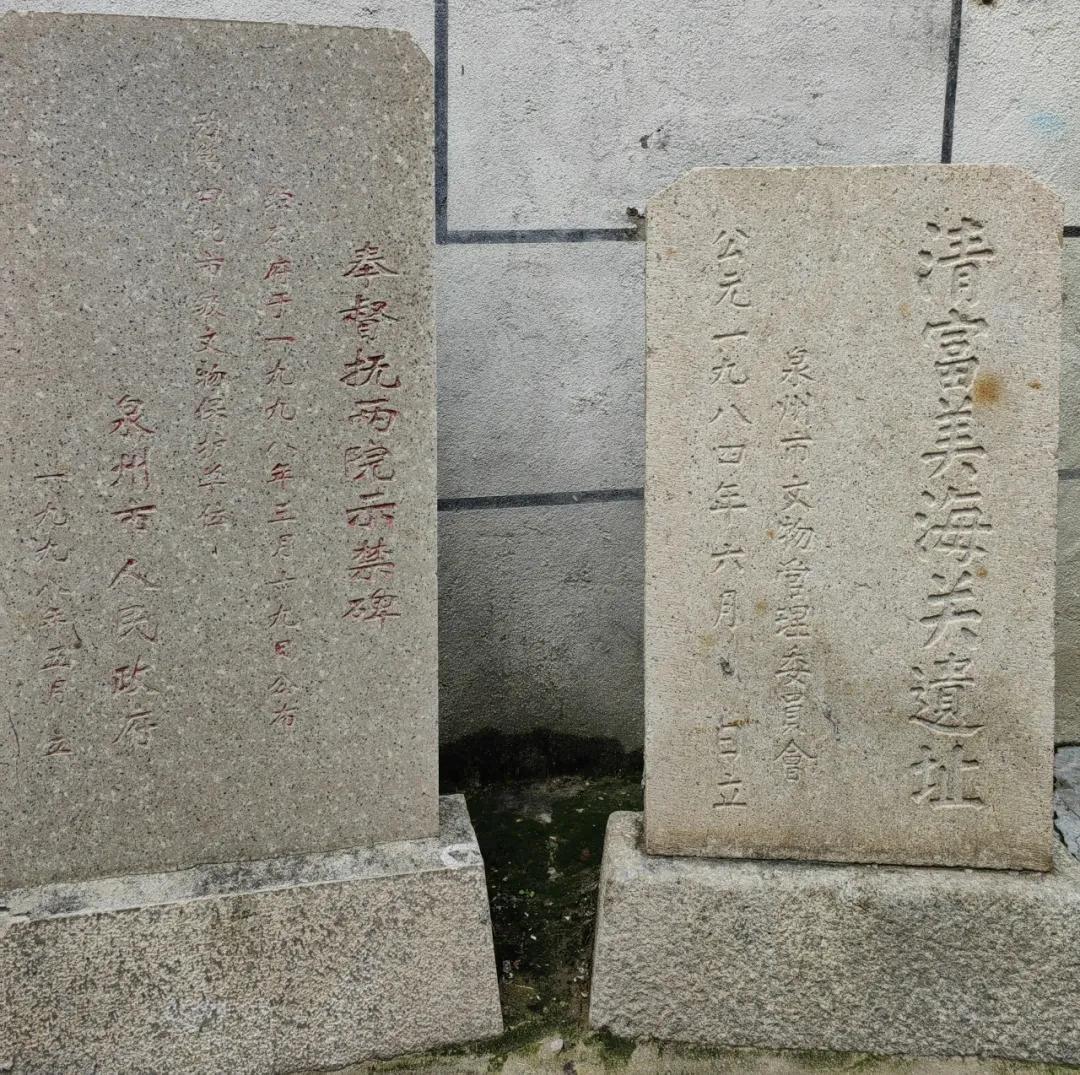

在晉江下游的富美古渡口,有一座建于明正德年間(1506-1521年)的富美宮,2009年,富美宮及其附屬文物《奉督撫兩院示禁》碑被列入第七批省級文物保護單位。

《奉督撫兩院示禁》碑立于清康熙五十五年(1716年),系清康熙年間晉江縣奉督撫兩院為保護商民,禁止泉州海關關役違例橫征關稅而制定。

“通報曝光”海關關役對商民“吃拿卡要”的行為、對關役違法處理結果進行公示、重申各種海關貨稅標準……《奉督撫兩院示禁》碑,既是一方具有權威和永恒效力的官禁碑,是研究清代泉州經濟、商貿、稅制、律例的重要史料,也是一方體現彼時泉州“優化營商環境碑”。

這方佇立了300多年的石碑,體現了清代泉州政府整頓吏治、懲治腐敗的立場和決心。

佇立在古渡口的海絲文物

富美渡口是距離泉州城最近的碼頭,水路交通便捷,自宋元以來,外來商船可就此登岸貿易,泉舶可就此入海泛洋。

因渡口而得名的富美宮,距今已有近500多年的歷史,主要供奉的是西漢時期一位很有名的大臣蕭望之(老百姓常叫他蕭王爺或白鬃公),同時廟里還祭拜 “文武尊王”以及另外二十四位負責不同事務的“司王爺”。富美宮影響力非常大,遍及福建省南部、臺灣省,甚至東南亞各國。

從富美宮出發,沿著防洪堤走200米左右,距離順濟橋幾十米,就是泉州“清富美海關遺址”,這里如今的地名還是“海關口”。根據《泉州府志》記載,1683年康熙皇帝統一臺灣后,大將軍施瑯向朝廷申請設立海關機構。這個海關專門管理福建地區的進出口貿易稅收,當時規定所有跨省做生意的商船、或者要出海到外國的商船,進出港口時都要向政府繳稅。這個機構最初叫“泉州府稅口”,即稅收點,共有南門外口館等10所。

碑刻位于清富美海關遺址

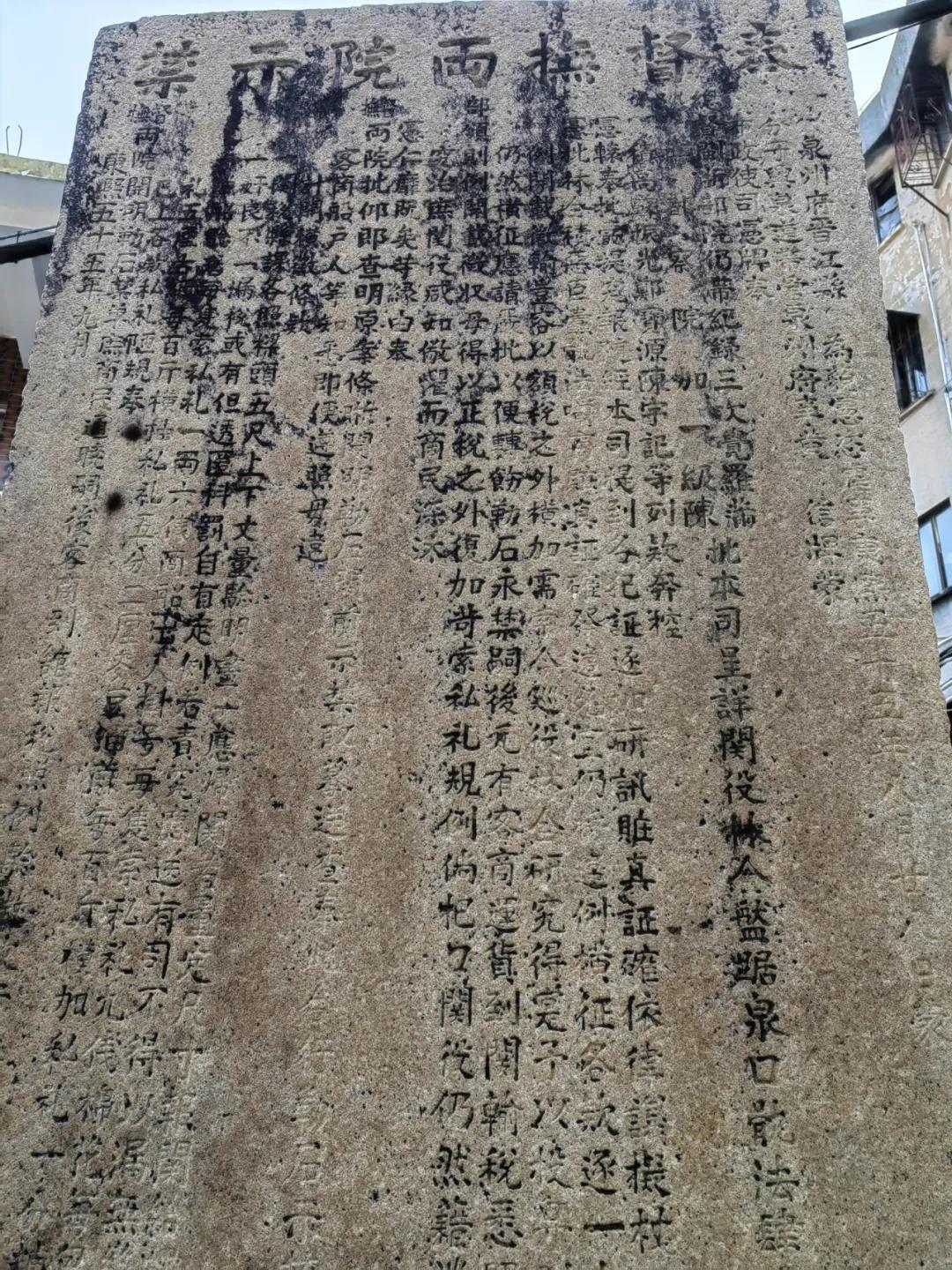

舊海關遺址旁立著一方大石碑,就是《奉督撫兩院示禁》碑。該碑立于清康熙五十五年(1716年),花崗巖質,高3.20米、寬1.28米、厚0.26米,碑座高0.65米,保存完好。碑額、文為楷書。

《奉督撫兩院示禁碑》仍保存完好,字跡清晰。

古代官府頒布的禁示碑,碑額常有“勒石永禁”“奉憲禁碑”“奉憲勒石”字樣,意思是奉了朝廷或上級的意思,自勒碑后凡違禁之事一律禁絕。

這里是總海關,管轄清代泉州府的所有海關口,在此以“勒石永禁”的方式,表達彼時整頓吏治、懲治腐敗的立場和決心。

將反腐行為刻在石頭上“通報曝光”

《奉督撫兩院示禁》碑其實是一份石質的告示,旨在打擊泉州海關稅役私自對出入關口的漁船、商船及其貨物征收私禮陋規事,重申嚴禁海關關役橫征關稅。

奉督撫兩院指的是,彼時的泉州府晉江縣知縣奉閩浙總督及福建巡撫批示而頒布的禁令。碑文刻字700余字,由3部分組成,第一部分是晉江縣決定示禁前各級政府的公文往來,主要說明立碑示禁的原委和效力;第二部分是具體的示禁內容,闡明對違法官吏的處罰結果,重申商船貨物要按例抽稅,不得額外加派;第三部分將當時多征的名目及按規定應該收取的資費標準(存糧、布、綢等多種)一一列明,以便商民監督。

根據碑文,關役林全違反戶部頒布的規則,違法多征收商人的稅費,經陳萬興等近10個商人、商號指控,官府查明證實,將林全收官后革職放,并且令晉江縣將此事刻碑示眾。官府在嚴懲林全的同時指出,若此類違法征稅的陋規不徹底廢止,今后官吏必定重蹈覆轍,“恐將來把口關役復萌故習,仍然橫征。”為此專門立碑,永久禁止此類行為。

碑文重申,今后“凡有客商運貨到關輸稅,悉照部頒則例開載征收,毋得以正稅之外,復加苛索私禮規例。”不得在正稅之外再苛求私利規約,并強調如果關役仍然敢于舞弊,允許受害商民到衙門舉報,“倘把口關役仍然藉端攔截需索、掯留客貨者,許被害客商民赴轅呈控提拿,按律究治。”

為了讓商民明確商船、貨物具體繳納稅費的標準,最后一部分詳細列出了哪些是不需要繳納的私禮陋規,及需要征收的具體條款,同時再次強調,今后“加有關役騙索刁難阻撓,許爾等呈控,以便申詳拿究。”對于索賄、刁難等行為,允許商民舉報、將嚴厲處理。

多方石刻體現政府保護營商決心

封建官吏盤剝百姓很常見,但泉州這起案件中,經商人舉報后,官府不僅嚴懲涉事官吏,還立碑公示禁令,讓商戶監督。這體現了清代泉州官府用法規保護商業環境的治理思路。

據泉州市文物保護研究中心原主任陳鵬鵬介紹,除了這方示禁碑,舊海關口遺址旁還發現了康熙五十九年所立的《奉院憲勒石永禁碑》,該碑是關于奉院憲勒石禁止勒索杉商擔錢及銷單錢,并重申貨稅等有關事項。這方示禁碑高2.4米,寬0.8米,厚0.17米,現存放于泉州海外交通史博物館內,保存完好。

示禁碑所在的位置,如今的地名仍為海關口。

此外,還有同治十一年所立的《奉憲富美渡頭碑》、嘉慶十四年所立的《奉憲示禁碑》等多方示禁碑,這些石刻旨在革弊除害,恢復市場秩序,都體現了地方政府對營商環境優化的重視與努力,是地方政府公正廉潔、保護營商的證明。

勒石示禁的時間,距今已有300余年,鑒古知今,這些珍貴的文物,對于我們當前深入開展反腐敗斗爭、依法行政、營造良好營商環境等,都有積極的啟示和借鑒作用。

記者:黃寶陽

通訊員:葉俊偉