“朝為相,鄉為賢,經濟文章繩其祖武;臣克忠,子克孝,家修廷獻貽厥孫謀”一卷書聯,28個字,字字珠璣,凝結著黃景昉一生篤信的正義與忠孝,銘記在黃氏宗祠的家風遺訓里,流芳在后世子孫構建的精神家譜中。黃景昉,努力遏制明王朝滑向覆滅的深淵,保留一個王朝最后的臉面。

他來自大海

來自古鎮東石

來自紅磚翹角的閩南人家

這位納諫直言,正氣凜然,在積重難返的崇禎朝中,維護著帝國最后尊嚴的臺閣學士,幾乎以一己之力,激濁揚清,為王朝注入一股清流。在沒落帝國的功德碑上燙下自己的名字,為閩南故鄉立下一尊楷模。

宗祠里與史書上的肖像,幾乎如出一轍,慈眉善目,器宇軒昂,方厚莊重,內外兼修。眉宇間的英氣勃發,符合后人對一代忠臣良相的審美。黃景昉,生于明萬歷二十四年(1596年),晉江東石檗谷村人。出生于儒宦世家,書香門第。黃氏一門皆為才子,在千山萬水的閩地丘陵,科舉書香早已跨越了閩道的艱難,黃景昉一族足可垂范。

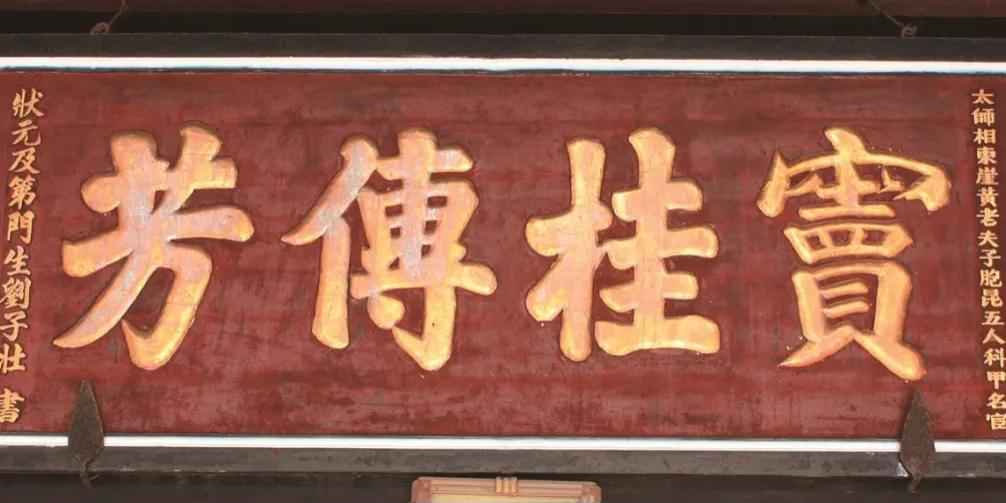

“竇桂傳芳”牌匾

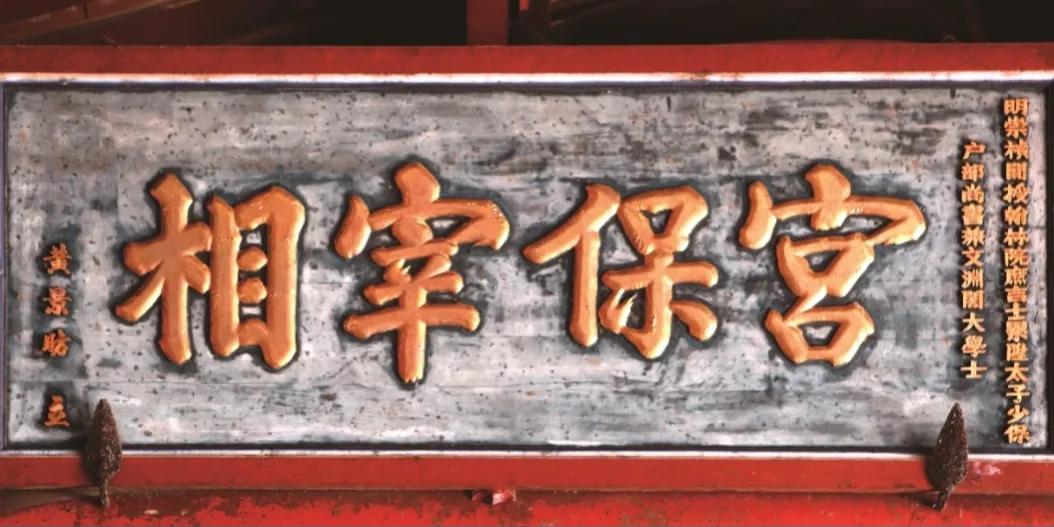

“宮保宰相”牌匾

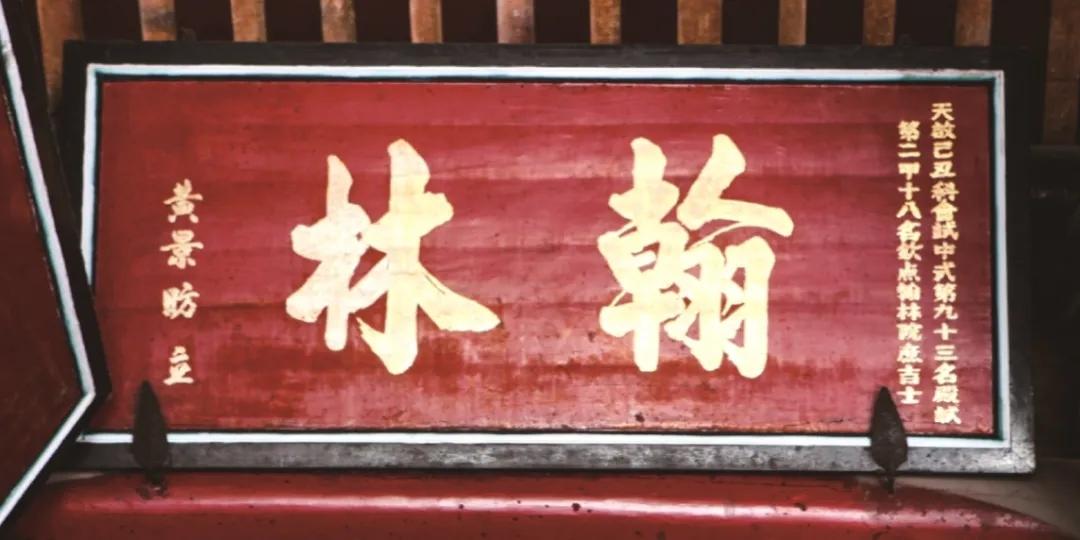

“翰林”牌匾

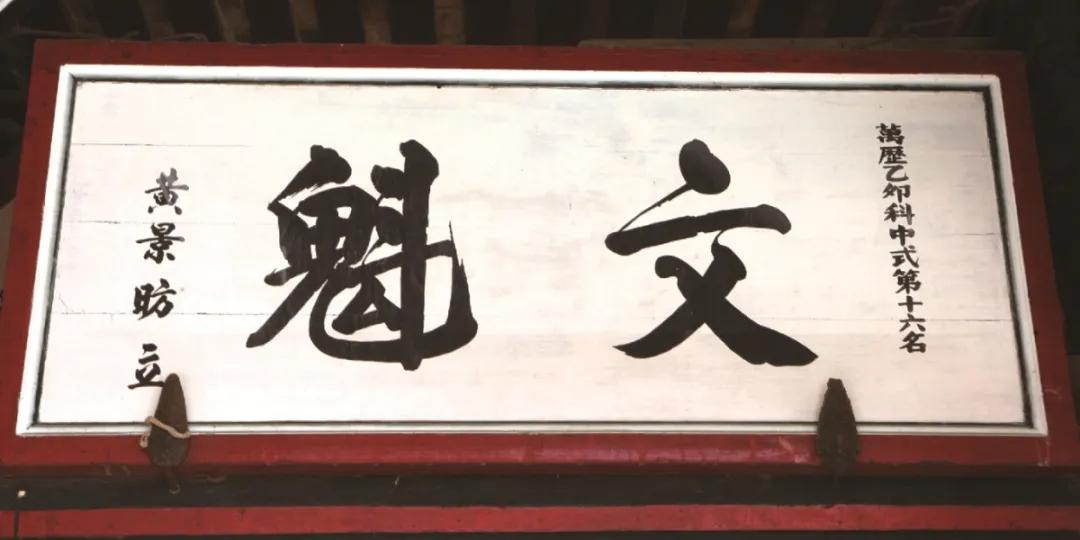

“文魁”牌匾

天啟五年(1625年),黃景昉經過十年的宵衣旰食,寒窗苦讀,終于登進士第,在大浪淘沙的科舉考核中位列進士之堂。不久,經過朝考,景昉被選拔為庶吉士,得進翰林院。學而優則仕,再次被傳為佳話。黃景昉的成功,為身處閩地的萬千學子,樹下一面標桿。

步入仕途的黃景昉,開始揮毫著一筆又一筆的丹心之作,晉升翰林院時,他并沒有志得意滿,而是俯身民生疾苦,秉承赤膽之心,建言獻策。盡管帝國大廈將傾,朝廷內部貪腐成風,沆瀣一氣,黃景昉仍然不忘初心,身正為范,嚴明紀律,廉潔奉公,頭頂烏紗帽,為國家為理想殫精竭慮。他潔身自好,不趨炎附勢,不隨波逐流,在魏氏集團與東林黨政治斗爭中,他總是在污濁窒息的環境中,鑿開一股清流。歷史記載,他親眼目睹朝廷共事的吳裕中被魏忠賢集團以莫須有的罪名廷杖責罰,百官卻噤若寒蟬,誰都不想蹚這渾水。他卻敢于進言,伸張正義,不顧個人安危。

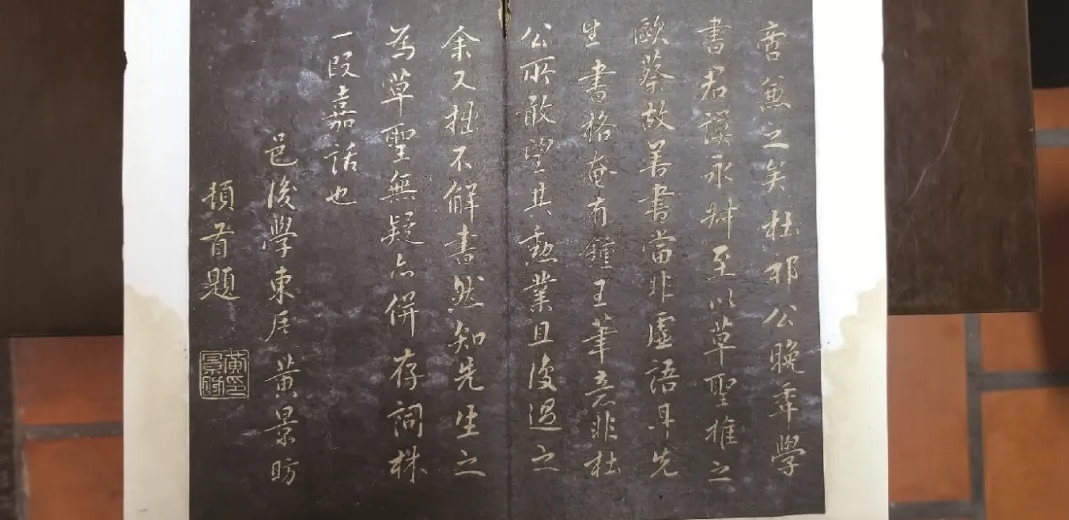

黃景昉行楷題跋(圖片由林清哲提供)

據中國社會科學院歷史系博士研究生朱曦林撰文介紹,吳裕中死后,懾于奸黨的殘暴,他的家鄉“無敢臨其喪者”,更不用提朝廷官員了。唯獨只有黃景昉毫不畏懼,“割俸金賻之”,即拿出自己的薪金前去吊唁吳裕中、慰問其家屬。

朝堂之上,一些將黃景昉視作摯友伙伴的臣僚,總會相勸,一個人縱然有天地神力,也無法挽回君王朝廷頹衰的可能,希望能各自珍重。明朝后期,大學士層出不窮,走馬燈換走一批又一批,每個人都在重復每個人的故事。很多時候,土壤壞了,再好的苗子都結不出果子。這是當時的現狀,也是黃景昉的憂憤。

奸黨的迫害,父親逝世,蟄伏一段時間的黃景昉,又在天子的呼喚下入朝為官,且平步青云。他說,讀圣賢書,當父母官,便是要整肅朝綱,針砭時弊。再度入朝,他不改正義之氣,秉正之性,面圣直諫為落難的大學士鄭三俊撥亂反正,在皇帝面前據理力爭。崇禎十三年,黃道周案爆發,眼看一個公正清明,敢于秉筆直書的好官,又要蒙冤受屈。當時任詹事府詹事的黃景昉聯合周延儒等人,展開營救,得救后,黃景昉又當著崇禎皇帝的面舉薦,黃道周品質清修、學識淵博,為官清正,深得民心。不久,黃道周“得賜復官”。黃景昉援救忠良清、正大義的義舉令世人贊嘆。

崇禎十六年,副都御史惠世揚被任命后遲遲未上任,崇禎帝命削其官籍。黃景昉認為這樣處理過于輕率,上表諫諍。崇禎帝極為不悅。于是,黃景昉接連上書引歸,九月,黃景昉離京致仕返鄉。

此后,黃景昉除了在南明復立,短暫復出外,便在家鄉寄情山水,或弈棋于草廬之間,或赤足于山林小道,或講學于井鄉鄰里。用自己滿腹經綸,教后世清白做人,廉潔為官,坦率做事。

撥開歷史的沉沉迷霧

荒草斷葛

在層層泛黃的史書里

在檗谷黃氏宗祠內

我們看到一個操著閩南口音的朝廷重臣

詮釋著正氣與忠義該有的模樣

詮釋著為官一任

秉承初心 擔當作為的

清廉志氣

文字:張百隱

供圖:晉江市紀委監委駐市委辦公室紀檢監察組