只身坐在開元寺的菩提樹下,仿若坐在時光的底片里。爬山虎在墻壁上棲息著,一晃近千年。穿越歷史,置身南宋時期泉州熙攘街肆,看泉郡人文鼎盛,與一代儒學宗師朱熹,一同感受“此地古稱佛國,滿街都是圣人。”

朱熹與泉州淵源頗深,兒時隨父來泉上任,21歲授泉州同安主簿,而后講學游歷、探親訪友、訪禪問道,一發不可收拾地愛上了這座既包容又開放的古老城市,他的足跡遍及泉州郡治及泉屬的同安、晉江、南安、惠安、安溪、永春、德化等縣。他不是泉州人,卻對泉州情有獨鐘。

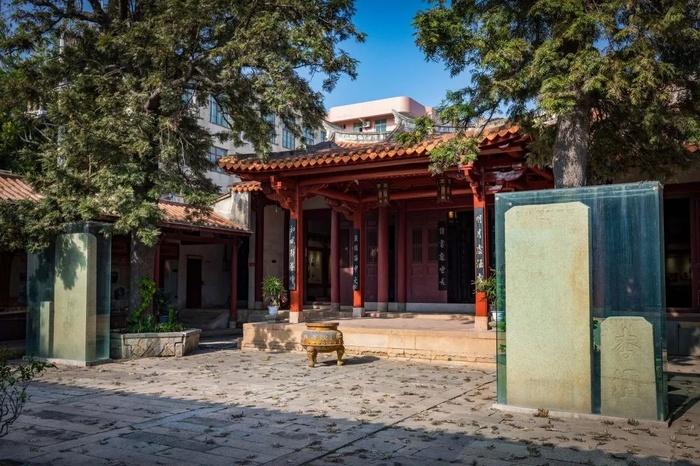

石井書院拜壇側面(陳鈞 攝)

說到朱熹與泉州,書院是繞不過的重磅話題。特別是石井書院,它串聯起安海古鎮800多年來的文化脈絡,更見證了朱子一家三代和泉州的不解之緣。

朱熹之父朱松任石井鎮監時,在鰲頭精舍講習“義理之學”,成為在泉州開講理學第一人。20年后,朱熹多次親至安海,訪父親生前好友,講論經學于鰲頭精舍,各地學者云集,“坐席至不能容,溢于戶外,士俗歡動”,朱熹也因此譽稱此故地為“海濱鄒魯”。

石井書院朱松講學圖照墻(陳鈞 攝)

嘉定三年,朱熹之子朱在任泉州通判,奉命主持營建書院事宜,在鰲頭精舍原址擴建書院規制,費時兩年建成,因地取名“石井書院”。自此泉州理學大興,薪火相傳,形成了有廣泛影響的學說“閩學”。

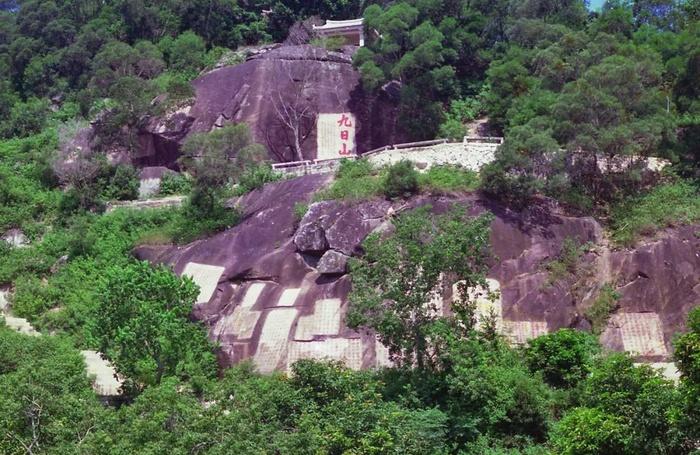

朱熹曾兩度登臨棲隱儒釋道多元文化的九日山,留下了《題廊然亭》《題九日山》《題九日山亂峰軒》等詩,并與好友傅自得創建了九日山書院,一同講學授徒,惺惺相惜。不僅如此,朱熹還總結了書院教育的經驗,完善書院教育制度,以書院為基地推動理學各學派的學術論爭和交流,九日山書院所設立的“五教條目”,后來成了白鹿洞書院的《學規》基礎。

九日山西峰石刻(成冬冬 攝)

在不少老泉州人的記憶里,“泉州八景”帶著年少時的生活印記,寄托了無數人的鄉情。這之中,便有朱熹在泉州任職期間創建的小山叢竹書院。

南宋紹興二十六年,朱熹任職同安主簿屆將滿,于歐陽詹的“不二祠”候調待轉批,他認為這里是清源山“龍首之脈”,應當成為泉州傳播正宗儒學的首善之地,即倡議以“不二祠”為場所建設書院,傳播儒學。而后他搭梁疊瓦,種竹建亭,樹坊立匾,自題“小山叢竹”匾于其上,講學其中,圣賢氣象、儒風文脈、家國情懷在此交融又不失其本味,歷經風雨濤濤,騷客慕名前來,“理”與“氣”的天地法則,從古到今代代相傳。

朱熹手書“小山叢竹”石牌坊(潘欣欣 攝)

漫步于小山叢竹書院,竹林翠綠挺拔,環境清幽雅致,朱公一襲長衫,身染墨香,手持寶典,緩緩走來,任憑他雄姿英發,滿腹經綸,指點江山。當時光褪去斑斑銹跡,他卻永遠鐫刻在寫滿記憶的古城里。