清德者,為官為人之清正德行也;垂世者,流芳后世也。封建時代的官吏,倘若能夠做到清德垂世,那確實也就是黎民百姓所祈求的好官了。清代泉州人官獻瑤,就被史書認為是這樣的清官廉吏。

▲官獻瑤銅相,現存放于安溪縣博物館。

人物簡介

官獻瑤,字瑜卿,號石溪,泉州安溪長坑人,生于清康熙四十二年(1703)。乾隆元年(1736),順天鄉試,中舉人。乾隆四年(1739),中進士。選庶吉士,歷官翰林院修撰、提督粵西學政、詹事府洗馬、提督廣西學政、陜甘學政。乾隆四十七年(1782)去世,享年八十歲。

官獻瑤是清代頗為著名的學者,學問非常淵博。出身貧寒,父親早逝。天資聰穎,勤奮好學。十六歲考中秀才,進入縣學,得到學使賞識,曾以私俸獎給書籍。二十七歲,選入京師國子監,著名學者漳浦人蔡世遠很賞識,收為門生,又受業于安徽桐城著名學者方苞,博通經書,傾心朱子理學,深得濂洛關閩諸家精義和六經要旨。李光地孫子李清植,在京任禮部侍郎,特聘為家庭教師。乾隆元年起用遺老,官獻瑤名列當中。殿試對策,名列榜首,援引經義論述時事,深得大學士尹望山贊譽,置二甲第二名進士。

▲官獻瑤進士牌匾

正因為學問淵博,尤其經學造詣甚深,官獻瑤步入仕途后,除了三四年時間在翰林院任三禮館纂修,負責修訂《地官》《秋官》兩部史志文獻外,余下的官場履歷,基本就是擔任學政,負責教育與科舉方面的工作,培養人才,選拔人才。乾隆九年(1744),還被任命為浙江鄉試主考,主持舉人考試與錄取工作。

教育行政管理機關,相對于管理錢糧甚至人事部門,向來被認為是清水衙門。不過,也并非毫無油水,負主要職責的官吏,倘若私欲膨脹,想利用職權,謀取私利,也還是有不少途徑的,甚至會有不少人主動送上門來。尤其在科舉考試考錄過程中,更是充滿著利益的博弈,充滿著誘惑。可是,官獻瑤人品高尚,乃是道德誠信的謙謙君子。提督廣西學政期間,地方官或想饋贈本地特產,他皆婉言拒絕。身邊雜役人員,平時伙食供應,嚴格按照規定,皆用自己的俸銀支付,并嚴格要求家人,不許利用自己的職務謀私。轉任廣東學政時,有人出于某種需要,為了溝通感情,送來錢物,他婉言謝絕,且態度堅決:“我把不貪婪當作法寶,自從來到粵地就立下誓愿,任何不可告知朝廷君主之事,我都不會去做。”看到學政衙署年久失修,隨即捐出自己部分俸祿加以修繕。提督陜甘學政,同樣自律甚嚴,清廉自持,兩袖清風。因此,晚年辭官歸鄉,離開京城時,除了幾件基本生活用品,就是幾個裝滿書籍的箱子。歸家之后,主持修纂家譜,又把“義芳教子,清白傳家”列為家訓,作為后裔遵循的原則。病逝之后,親屬給他換裝,查看遺留衣服,發現幾乎件件皆有補丁,可見生前清貧至極!

▲官獻瑤題“存耕堂”牌匾

官獻瑤作為學官,對考場舞弊行為極為痛恨。任粵西學政,對于科考同樣非常注意。考生有違反考紀行為,親屬有舞弊行為,秉公執法,嚴肅處理,決不姑息。提督廣西學政期間,采取許多措施,努力杜絕各種考試的舞弊行為,讓欲舞弊者無機可乘。各地的考場,哪里曾出現過舞弊行為,用什么手段傳遞信息進考場,甚至什么人曾采用什么手段試圖舞弊,皆記錄在冊,以備用來告知下任新學政。

官獻瑤考中舉人后,曾被安排到國子監當助教。身為學政,他對于士子既要求嚴格又很關心。履職不久,就提出《現在應行事宜者六條》,作為規范條例:一是嚴格考課;二是精密探訪監生學習與德行情況;三是增添飲食用具;四是戒除閑暇時到外面游玩;五是專門交托責任到人;六是注意上下溝通。有人認為他迂腐,他卻說:“這些都是職務上應盡的本分。”他以規范自身來教導學生,態度莊重。經常與學生晤談,推心置腹,啟發引導,修養道德,砥礪品行,做國家社稷有用之才。同時任教的錢塘王文山、南靖莊亨陽,亦都學有根柢,且皆是道德誠信的謙謙君子,志同道合,相互切磋,相互勉勵,共同為國家培養人才,京師學界評價甚高,贊為“三君子”。提督廣西學政時,見當地處于西南邊陲,大多是山區,閉塞落后,士子缺少書籍,乃與巡撫商量,印刷大量經書,諸如《四經性理精義》《近思錄》等,隨地散發。如此,士子奮發勤學,學風大振。錄取的士子,有些家庭甚為貧困,他常拿出自己的俸祿,資助購書。任廣東學政時,認真調查諸生的家庭情況,并將那些家庭極為貧困者記錄在冊,分別情況,采取措施,予以賑濟,使之能安心學習。如此,深得當地士子及百姓贊揚,離開粵地后,許多人仍念念不忘。

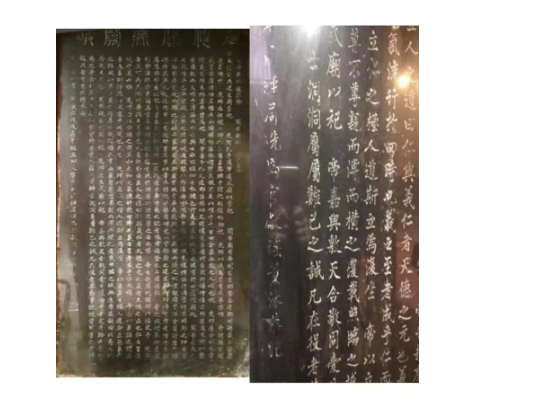

▲官獻瑤作《重修泉郡通淮街關帝廟碑記》

官獻瑤盡管主要任學官,但對于國事亦很關注,對百姓疾苦亦甚關心。乾隆十二年(1747),提督陜甘學政。陜西巡撫陳文恭,向來敬重官獻瑤的品德,熱情歡迎官獻瑤到陜西任職。官獻瑤剛到關中,恰逢關中大旱,甚為關心,熱情介紹南方的抗旱經驗。他向巡撫建議:“應勉勵百姓因地制宜,在農閑之時,效仿南方人做法,多筑些池塘,儲蓄雨水,或引泉水儲蓄,用來防備旱災,當干旱無水或水少之時,就可以得到補給。”針對西北各省干旱嚴重,又曾上疏朝廷,認為應重視西北地區的植樹造林,以此作為緩解干旱的重要舉措。他不無痛心地指出,西北地區的山坡,以前樹林不少,現在卻到處光禿禿,原因都是被砍伐了,“一人成之,百人毀之”。如此,加重了西北的旱情。因此,朝廷應當高度重視這個問題,發布文告,明令禁毀山林,有犯禁者,給予嚴懲,同時,勸導民眾,積極植樹造林,有成效者,給予相應獎勵。如此,幾年努力,西北的抗旱能力將得到改善,社會經濟也會好轉。乾隆皇帝覽疏后,深受感動,表彰忠心的同時,采納建議,將它變為諭旨,頒行天下。官獻瑤這些建議,關系國計民生,足見不僅以學問著稱,且確能學以致用。

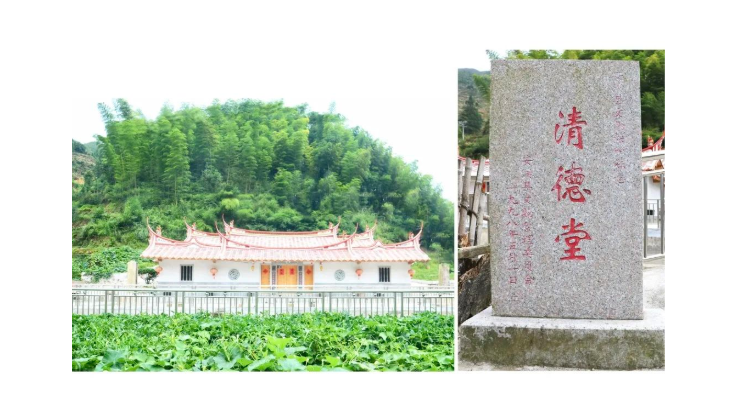

▲官獻瑤故居——清德堂,又名“舊衙”,位于福春村寨兜角落,是官獻瑤之祖父上官朝京始建于康熙初年(約1671年前后),典型的清代建筑。

官獻瑤晚年辭官歸家,不僅保持儉樸本色,而且仍為家鄉做了不少好事。閩南本為山海地區,官獻瑤居住的故鄉安溪福春,卻在崇山峻嶺之中,經濟落后,百姓生活頗為困苦。他很關心家鄉百姓的生計,平時常到各地了解民情,提出改善民生建議,并諄諄告諭百姓,勤勞敬業。主持修纂族譜,購置義田,賑恤族中孤苦伶仃,為無力喪葬者營葬。全族數千人口,在他言傳身教之下,均能安分守己,勤奮耕讀,呈現良好風尚,“戶不關門,盜賊不出現”。在此期間,還協助安溪縣令編撰縣志,并為縣志寫序。又應聘主修《漳州府志》。如此,深得家鄉士民崇敬。安溪長坑鄉福壽村,至今仍存“清德堂”古厝,滄桑古樸,乃是官獻瑤的出生地。堂名既體現了官獻瑤“清德傳芳”的為官品德,亦表達了官獻瑤對子孫后裔的殷切期望。

▲官獻瑤清德堂故居內“勤儉處世春迎風,步入青云顯自然”對聯文物。