“落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色。”泉州市洛陽古橋上,傍晚的古橋景色令人心曠神怡。

洛陽橋,又名萬安橋,位于泉州市洛江區萬安街道橋南社區與泉州臺商投資區洛陽鎮交界的洛陽江入海口處,與北京的盧溝橋,河北的趙州橋,廣東的廣濟橋并稱為中國古代四大名橋。

洛陽橋橫跨泉州洛江區和泉州臺商投資區兩地,有“海內第一橋”的美稱,由北宋名臣蔡襄主持建造。蔡襄兩知泉州,在任期間,大力整肅吏治、懲治貪官污吏,使泉州政風大為好轉,并主建洛陽橋,讓天塹變通途,造福一方,深得百姓愛戴。為紀念蔡襄的功績,當地百姓自發捐資,在洛陽橋不遠處(今洛江區萬安街道橋南社區)為其建“蔡忠惠公祠”,在洛陽橋頭(今洛陽鎮萬安村)建造一尊蔡襄石雕像。

蔡襄石像矗立于洛陽橋頭,已成為洛陽橋的標志物之一。

書法正身心,諫諍盡職守

在中國書法史上論及宋代書法,素有“蘇、黃、米、蔡”四大書法家之說。從書法風格上,喜歡寫規規矩矩的楷書的,還是蔡襄。所謂字如其人,蔡襄留世可見的書法作品可見他寫字偏規矩楷字,以正身心,足見其操行品德之本性所在。

蔡襄在仕宦生涯中,無論擔任哪一官職,無不善盡職守。他長期擔任監察御史,在行使職責時從不畏首畏尾,提出“臺諫合一”,并將諫諍范圍擴大到百官,力倡改革,完善諫諍。

宋景祐三年(1036年),蔡襄任西京留守推官時,范仲淹針對時弊上《百官圖》,指責當朝宰相,因此遭設計被貶,為他鳴不平的余靖、尹洙、歐陽修接連被貶。而監察官高若訥不履行職責,是非顛倒,讓蔡襄義憤填膺。為此,蔡襄作《四賢一不肖》詩五首,稱頌范仲淹等人為賢者,斥監察官高若訥為不肖。慶歷三年,蔡襄被補點為諫官后,上疏《乞罷呂夷簡商量軍國事》,列出宰相七大罪狀,身為諫官,無畏強權,敢于正面揭發,逼得宰相不得不放棄實權。

蔡襄在朝任職期間,盡管朝官難當,但他“忠言讜論,犯顏廷爭,以進賢才,退不肖,伸國威,執治法為主”,可謂盡忠職守。據《端明蔡公》記載,蔡襄在治理京師時,擅長“偵破奸偽、揭發隱情,使為吏者不敢欺瞞”。他在《廢貪贓》中所云:“廉吏民之表。至于憑恃官威,因緣為奸,求取贓賄,以曲為直,上負朝廷之用,下為百姓之害:是其心豈復有所畏哉?古之圣明之主所深惡之也。”可見他深知為官廉潔之要務。

蔡襄祠,亦名“蔡忠惠公祠”,坐落于泉州市洛江區萬安街道橋南社區。縱觀整座蔡襄祠,既沒有金碧輝煌的琉璃磚瓦,也沒有氣派宏偉的規模,簡單古樸,一如蔡襄為官清廉、潔身自好的一生。

以民生為本,守清廉為業

蔡襄到地方任職,不改初衷,勤政勤勉,不僅“廣植樹”“興水利”“建大橋”“減稅賑災”等,還針砭時弊,倡導新風,深得民心。

慶歷六年(1046年)秋,蔡襄改任福建路轉運使。期間,蔡襄見百姓患病不就醫而向巫覡求拜,多為蠱毒所害。于是,他撰寫《圣惠方后序》,刊刻于碑,勸病者就醫治療,并采取措施,取締巫覡。之后任福州知府時,見社會風氣欠佳,婚喪喜慶,講排場擺闊氣,鋪張浪費嚴重,百姓不堪重負。蔡襄撰寫了《五戒文》《戒山頭齋會碑》《教民十六事碑》等,作為法令頒布,減輕百姓負擔。

1058年7月,蔡襄第二次知泉州,正遇到洛陽江萬安渡石橋因技術難題和資金不足而停工。他在抓政風好轉時,立即將萬安橋復工擺上議事日程。一方面深入現場調研,集思廣益,解決技術問題;另一方面在其母親支持下,把他家僅有的地田“捐出一百六十石助役”為建橋籌措經費。在蔡襄率眾努力下,1059年12月,我國第一座跨海巨型石梁橋——萬安橋(今洛陽橋)訖工,百姓從此免去渡江的危險。

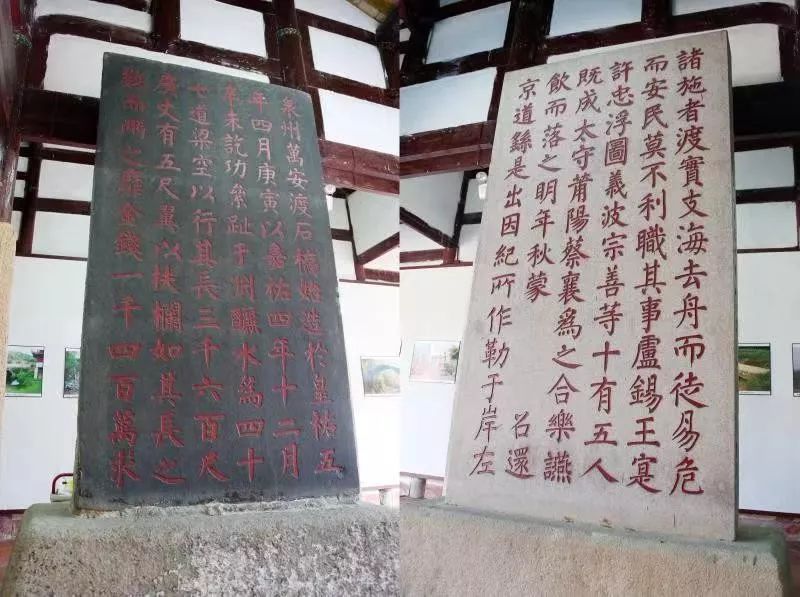

萬安橋建造前后長達6年8個月的時間,蔡襄深知建成不易,親自撰寫《萬安渡石橋記》,刻碑立在左岸。撰文時,蔡襄忽略自已的功績,贊頌主事者,注重賬目公開。

《萬安渡石橋記》由蔡襄親自撰書,分刻在蔡襄祠中廳的兩塊碑石上,其文章、書法、刻工被譽為“三絕”,展現了蔡襄的家國情懷、廉政精神和為民意識。

家訓成家風,忠孝傳千秋

蔡襄著有家訓《論忠孝》:“事父母之道曰孝,天之性也;事君上之道曰忠,人之義也;猶耳目心腹,有身則有之,非外物也……”他認為,悉心侍奉父母叫做“孝道”,這是上天賦予人的本性之一;為人中正厚道、為官忠于職守稱為“忠”,這是做人的大義所在。

據史料記載,蔡襄奉母至孝,曾奉敕書《孝經》,書成奏御,仁宗大喜,親用飛白大書“君謨”二字賜給蔡襄,還說:“有子如此,其母之賢可知。”特地賜冠帔給在京的蔡母盧氏。蔡襄由一個農家子登上臺閣,對父母的奉養數十年如一日,孜孜拳拳,歡顏禮敬,不敢怠慢。宋英宗年間,蔡襄任三司使,其母已八十七歲高齡,多病纏身。蔡襄為了照顧母親,甚至顧不得皇帝的誤解,在公務繁忙時,十日竟請了四五日之多,只為在母親身邊侍奉湯藥。

推崇忠孝,蔡襄身體力行,從而留下忠孝家訓,終成蔡氏家風,代代相傳。蔡襄家族子孫后裔在宋代近200年的八代傳承中,英才輩出,除了22名進士外,還有76人出自敘蔭、封贈、舉薦的各級官員,尤其是從家族的第3代至第7代先后有10人任過知州(知府、知軍),其家族也被譽稱為“五世十知州”。

蔡襄祠內的兩側走廊,立有許多古往今來名人歌頌蔡襄修橋的功績,以及洛陽橋為百姓帶來益處的石碑。

人物簡介

蔡襄(1012-1067),字君謨,漢族,興化軍仙游縣(今楓亭鎮青澤亭)人。北宋著名書法家、政治家、茶學家,以其“一身藏正氣,兩袖重清風”的作為,為后人所稱道,為官三十六個春秋,公正清廉、不徇私情,被譽為“慶歷名臣”,體恤民情、崇尚孝道,深為后人所傳頌。