安溪縣湖頭鎮李光地主題公園

在泉州安溪,有這么一名歷史人物,康熙評價他“謹慎清勤,始終一節,學問淵博”,雍正贊揚他“卓然一代之完人”。

他,就是一代名相李光地。

李光地(1642-1718年),字晉卿,號厚庵,別號榕村,泉州安溪湖頭人。曾任直隸巡撫、兵部侍郎、吏部尚書,1705年,拜文淵閣大學士(相當于宰相),1718年卒于位,享年77歲。

李光地一生清正有為,不僅在協助平定“三藩”、舉薦施瑯領兵統一臺灣、治理河患等方面貢獻卓著,而且為官清廉,慎始慎終,在晚年更是親自擬定家規族訓、鄉規民約,留下了百世流芳的好家風,至今仍熠熠生輝、傳承不息。

勤懇從政 三受御匾

李光地自舉進士步入仕途后,正值康熙盛世,為官近半個世紀。無論在朝廷還是在地方為官,他始終忠于職守,勤懇從政,政績顯赫,為康熙盛世的形成,立下卓著功勛,著名史學家陳祖武先生稱其為“一代創業功臣”。

三藩之亂期間,靖南王耿精忠在福州舉兵反清,控制了福建地區。此時,李光地恰好請假在家,他巧妙擺脫了耿精忠的招攬,并與叔父合謀對策,將《密陳機宜疏》做成蠟丸,讓仆人送到京城,獻給朝廷,幫助清兵出奇制勝。

康熙二十年(1681年),鄭成功之子鄭經過世,其子鄭克塽登上王位,鄭氏家庭繼續占據臺灣。此時,朝中大臣都主張招降,只有李光地建議發兵收復臺灣,并用身家性命作擔保,極力推薦施瑯擔任主帥。兩年后,施瑯率軍大獲全勝。臺灣回歸之后,康熙皇帝一時找不到有效的鎮守辦法。李光地提出派兵一萬名士兵鎮守,然后陸續更換,每次3000人,該策略被采納、執行,確保了臺灣的長治久安,也鞏固了東南沿海的國防屏障。

康熙四十年(1701年),擔任直隸巡撫的李光地受命治理永定河。他動員民眾,僅用40天,就在郭家務至柳岔口筑堤、開河200里,使“沿河田疇固出,二麥豐收”。康熙親臨視察,喜曰:“用一清正撫臣,便歲豐民樂。”

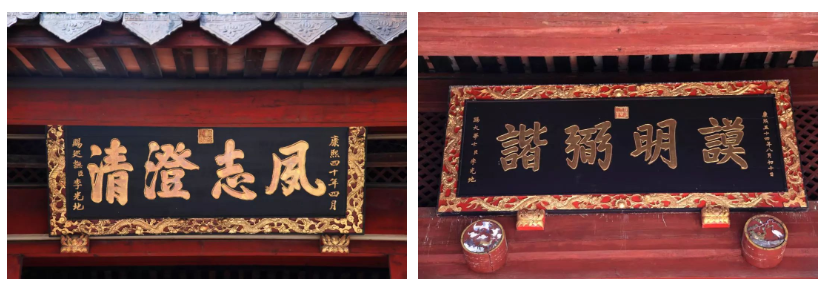

由于輔佐有功,康熙皇帝三次御賜親筆匾額。康熙四十年,為表彰李光地治河功績,康熙御書“夙志澄清”匾額贈之。12年后,康熙再賜其“夾輔高風”御匾,“夾輔”意即左右輔佐。兩年后,康熙在熱河又賜其“謨明弼諧”御匾,以褒揚他“計謨明智,抉弼和諧”。

康熙皇帝賜封李光地牌匾

為官廉明 慎始克終

作為漢臣,李光地能得到清廷如此倚重,除了他卓越的才能,更源于他為人為官始終公正廉明、始終如一。

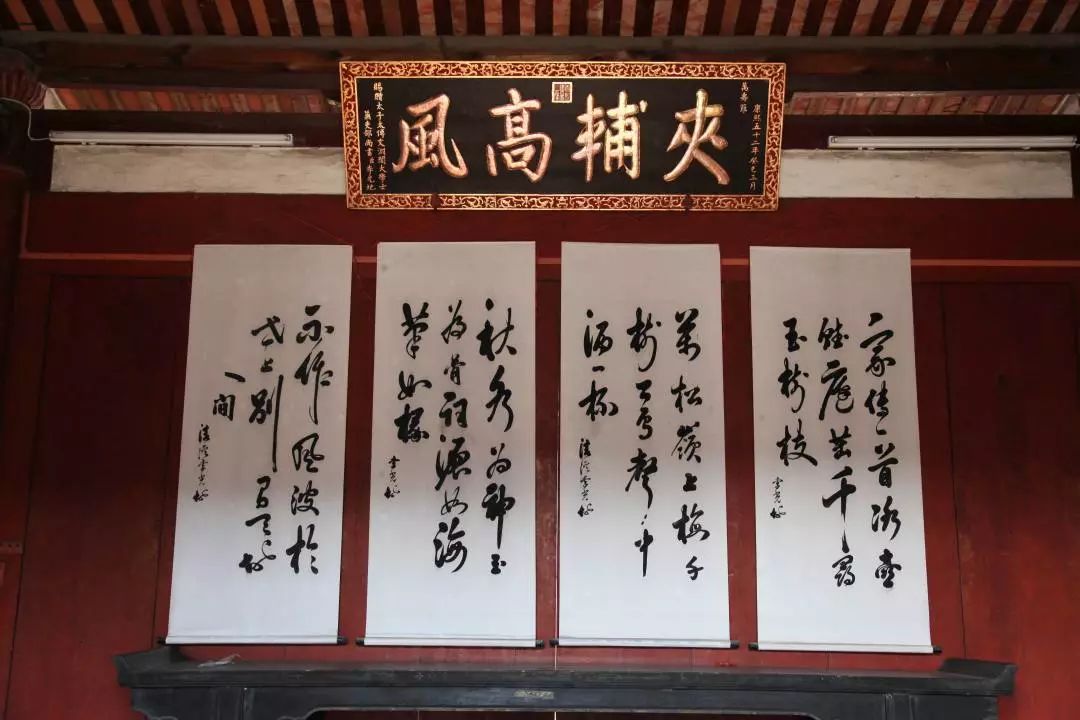

在李光地故居新衙大厝的廳堂里,四幅李光地的親筆詩作高高懸掛,其中一首這樣寫道:“家傳一首冰壺賦,庭茁千尋玉樹枝。”這是李光地一生清廉為官、清正愛民的真實寫照,同時也在告誡后人,要心如明鏡、志向高遠、奮力拼搏,為國家多做貢獻。

李光地的四幅親筆詩作和康熙御賜“夾輔高風”匾額

在安溪縣湖頭鎮李光地故居前,立有一座動物雕像,名為犭貪,其生性貪婪。這只犭貪的首部與身體最初是斷開的,李光地把斷首的犭貪放在門口,用以告誡后裔:為官若貪,便會“掉腦袋”“身首分離”。

李光地新衙接官亭前的警示石像“犭貪”

李光地一生為官清廉,即便官至宰輔,也沒有為自己大興土木。現在座落在湖頭鎮的新衙和舊衙,都不是李光地修建的。據史書記載,康熙十七年(1678年),鄭經派兵圍困泉州,李光地獻計幫助被困的拉哈達將軍解圍。拉哈達獲悉李光地在老家沒有一座像樣的房子,為了報答李光地,就想給他建一座大宅,但他知道李光地不會接受,于是謊稱是給自己建的,退位后想跟李光地作伴度過余生。建好后,拉哈達回到北方,就將房子托付給李光地家人代管。這就是現存的滿族風格的舊衙。而新衙位于湖頭鎮湖二村,是李光地夫人偷偷興建的。有一次,李光地告假回鄉才得知此事,責罵了妻子一番,最后在母親的干涉下作罷。可是,李光地終其一生都未入住過新衙。

在以身作則的同時,李光地對貪贓枉法的官員大義凜然、嚴懲不貸;對清廉為政的官員贊賞有加、奏辯伸冤。據史書記載,彼時,直隸境內子牙河、永定河也水患連年,直隸官員、河督腐敗無能,貪污成風。李光地查清了河防分司吳祿禮侵吞河防經費,貽誤堤工,造成子牙河、永定河連年決口的事實。經過幾番較量,終于把吳祿禮一干人等送京法辦。而對清廉為政的官員江南知府陳鵬等,李光地卻贊賞有加、奏辯申冤。

家規鄉約 激勵后昆

在封建社會,家訓家規、鄉規民約,是家族自己制定的約束、教化族人的“法典”。

1715年(清康熙五十三年),李光地請求休致得允,一路風塵回到湖頭,看到的就是這樣一幅景象:部分子弟失于約束,小則“妄覬非分之財”,大則聚眾與鄉鄰斗毆,“不聞官府”。這使這位秉承“修身、齊家、治國、平天下”儒家思想的理學名相憂心。

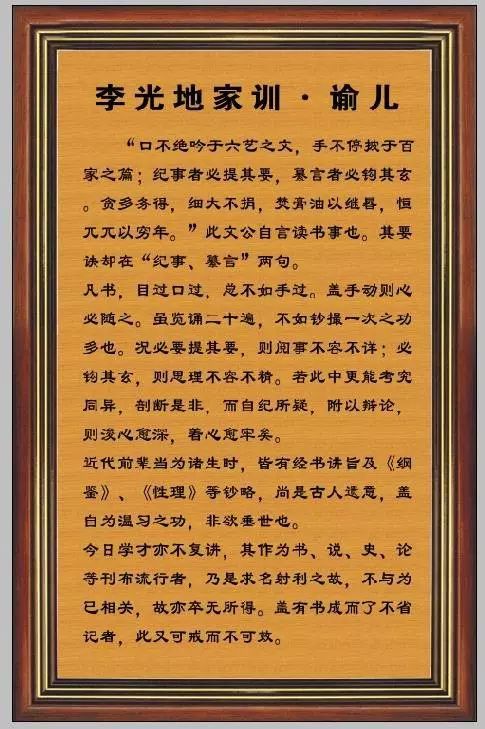

于是,李光地開始親自擬定家訓家規,包括《家訓·諭兒》《誡家后文》《本族公約》等。《家訓·諭兒》告訴家族子孫提高學習效率的秘訣;《誡家后文》闡述李氏家族曾出身草根,如何艱辛才有如今狀況;《本族公約》則直指族中陋習,嚴格規范族人。

《家訓·諭兒》

除家訓族規外,李光地還制定鄉約,包括《同里公約》《丁酉還朝臨行公約》等,明確指出盜竊、奸淫、賭博、私宰耕牛和放火焚山,都是嚴重影響生產生活安定的大事,告誡鄉人不能觸犯,違者即送到官府按律嚴辦。

憑借家訓族規、鄉規民約,不僅約束了族人,改善了鄉里的風氣,還對周邊地區產生了影響。根據李光地的建議,泉州知府劉侃知、安溪知府曾之傳設立夜深,教化民眾,提高文化素質。據記載,明清時期,湖頭古鎮曾出現“四世十進士七翰林”的科舉盛況,先后出現了1位宰相、4位總兵、99位舉人,入仕100多人。

李光地家族書屋賢良祠

李光地已離世301年,而他的精神文化綿延至今,化風成俗、薪火相傳。在湖頭鎮,每年都會舉行兩次紀念活動,即五月廿八的李光地忌日和農歷九月初六的誕辰日。特別是逢五周年或逢十周年紀念,就更加隆重。全族后裔都要到場參加,舉行跪拜文貞公儀式,并由輩分高的族人主持,大家依次排成隊伍,齊聲誦讀《誡家后文》,以此告誡族人秉承先人遺言,遵規守法,誠信待人。

人物名片

李光地(1642—1718年),字晉卿,號厚庵,又號榕村,泉州安溪湖頭人,生于明崇禎十五年(1642年)。康熙九年(1670年)中進士,歷任翰林編修、直隸巡撫、吏部尚書、文淵閣大學士等職。康熙五十七年(1718年)去世,享年七十七歲。

名家之言

廈門大學歷史系教授、博士生導師 張侃

李光地經歷了明清之際的社會變遷,深知“成易守難”的歷史教訓,因此他制定《家訓·諭兒》《誡家后文》《本族公約》等家訓家規,著重強調“積善之家,必有余慶”的道理。值得一提的是,李光地的“積善”理念具有豐富的社會面向,不僅蘊含著“獨善其身”的個體道德追求,還提倡與“濟世”進行有機結合。“積善”不僅是私德,也是“公義”。“積善之家”必然“急公好義”,熱心鄉里事務,維護百姓公益,既是引導世風民情的地方典范,也是國泰民安的堅固磐石。在李光地看來,“積善”作為一種道德修養,需要日積月累,要時時恪守,不能紙上談兵,否則功虧一簣,容易滑向“積不善之家,必有余殃”的局面。

當地公安干警到李光地閬湖博物館接受廉潔文化熏陶