五一小長假期間,豐澤區城東街道潯美社區(舊村)熙熙攘攘,孩童自在地在門口玩耍,工廠各式運輸車輛進進出出,熟悉的街巷冒著熱騰騰的煙火氣,一幅歲月靜好的模樣。

很多人難以想象,一個多月前,這里確診病例接二連三出現,快速發展成泉州本輪疫情防控最險要的片區之一。“城中村、群租樓多、外來工多”,這三個防控的難點,潯美社區(舊村)都遇到了,因此,疫情防控形勢嚴峻、壓力巨大。

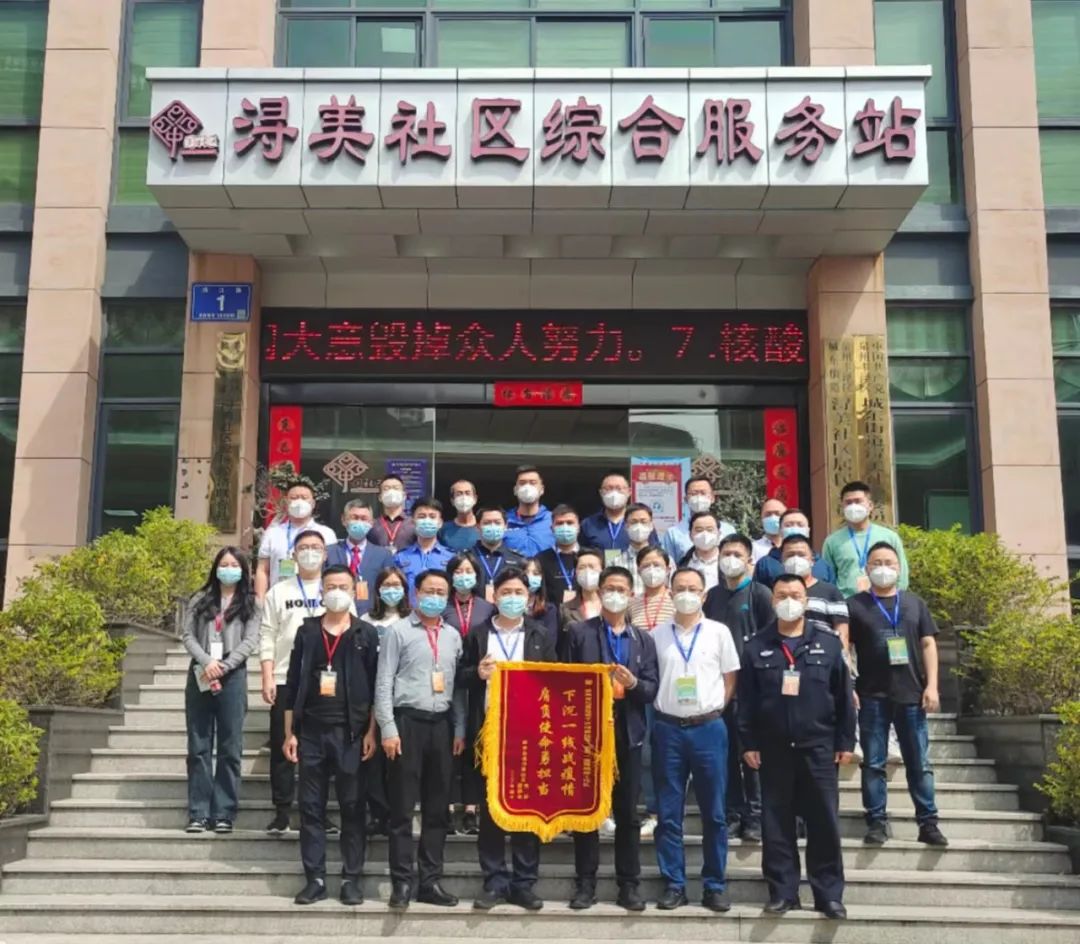

3月20日,在潯美社區(舊村)疫情最吃勁之際,泉州市紀委監委下沉潯美工作隊的20名隊員,與市政府辦、市市場監管局、電信泉州分公司、省廣電網絡集團泉州分公司、泉州金控集團及豐澤區財政局、城管局、檢察院等8個單位的120位干部一起,在潯美社區(舊村)抗疫指揮部的統一指揮下,共同啃下這塊“硬骨頭”。

4月1日,潯美社區(舊村)實現“動態清零”;4月14日,由高風險地區調整為低風險地區。“這陣子我們夫妻倆都奔忙在抗疫前線,兒子一個多月后即將高考,這陣子無法分心照顧他,不知成績怎么樣了。”在高度緊張的狀態中奮戰了近一個月,市紀委監委下沉潯美社區(舊村)第四網格工作組組長、駐市城管局紀檢監察組副組長曾春密說,他最想做的事是回家見妻兒一面。

能回家休息了,不少負責該社區第四、第五網格的市紀委監委下沉干部,都遺留下睡不穩的“后遺癥”,但想到自己睡不好,能換來一方群眾安枕無憂,他們覺得,值得。

建檔繪圖建群

為雜亂城中村作“注腳”

潯美社區(舊村)有居民5957人,其中90%是外來工,大都居住在建筑稠密的群租樓里,人員沒有建檔、底數不清,且多數群租樓房間內沒有衛生間,同一樓層的住戶要共用衛生間、洗漱臺,樓中居民接觸頻繁,管控難度大,是此次潯美社區(舊村)疫情嚴重的客觀原因。

針對網格面積大、人員多的情況,為做細落實防控工作,指揮部將舊村劃分為7個網格。市紀委監委下沉潯美工作隊分成2個工作組,分別負責第四、第五網格。工作組到位后,迅速整合網格內的區直干部、社區工作人員,組內下設綜合協調、人員管控、核酸檢測、物資配送4個小組。2位組長每晚根據次日任務,合理調配小組隊員,提前發出工作安排,確保高效協同作戰。

工作隊開展入戶核酸采集檢測(張九強 攝)

他們下沉的前一天,第四網格沒有病例,第五網格有病例9例,占舊村總病例數的41%,是病例最多的網格。工作隊立足實際,迅速分析研判,精準施策。一方面嚴密守住“零病例”區域,嚴格實施“居家隔離、足不出戶”要求;另一方面,根據風險等級,分批次有序完成隔離轉運工作,將相關網格內應轉盡轉的1023人,盡快安全送達集中隔離醫學觀察場所。“前8天最難,從熟悉環境到整合隊伍,從分發物資到解決各種突發問題、狀況,事情千頭萬緒,挑戰接踵而來。”工作隊領隊洪國聯說,隊員們“不擺譜”還特別能“吃苦”,對他們來說,“超長待機”是常態,“許多隊員甚至要連軸轉48小時。”

摸清底數是精準防控的前提。但舊村作為“城中村”,群租戶密雜,且由于歷史原因,樓棟布局無序、門牌標注混亂,不要說初來乍到的工作隊隊員,哪怕是住社區里的人,都很難找到路,“門牌號跳躍,17號房屋的隔壁房屋居然是564號;第五網格只有樓棟53棟,最小門牌號是3號,最大門牌號卻是800號,給疫情防控帶來很大挑戰。”第五網格隊員白釗鋒說。

工作隊隊員按照繪制好的“街區戰疫地圖”配送物資

為了盡快“破題”,一進駐社區,第四網格隊員就逐棟逐戶逐人排查,先用一支筆、一張紙手繪出“街區戰疫地圖”,標清疫點、樓棟和居民分布,并建立各樓棟居住人員檔案。該做法馬上在其他網格推廣運用。

第五網格隊員則向社區要來網格房屋匯總、2020年的全國人口普查小區圖、轄區航拍圖等資料,運用省自然資源廳“天地圖”系統,結合隊員的實地踏勘、入戶走訪和多輪核酸檢測人員信息比對,連續加班數夜,趕制出一份數據翔實的電子版“戰疫地圖”。地圖中,不僅有各棟房屋形狀、位置、門牌號、房東聯系電話,還有居民人數、病例人數、轉運人數和病例樓棟等情況,圖表數據每日實時更新。

在摸清底數的基礎上,工作隊在社區各網格率先建立“樓棟長”微信群,逐棟選拔樓棟長,負責本樓棟人員的居家點名、人員進出管控、抗原自測結果匯總上報。此外,兩個網格還分別建立了住戶群、居家監測管理群等微信群,筑牢群防群治、聯防聯控的嚴密防線。

“建檔繪圖建群工作,極大地提高了人員管控、核酸檢測、物資配送等的效率和精準度,為做好疫情防控工作打下了堅實的基礎。”第五網格工作組組長、駐市公安局紀檢監察組副組長蘇德陽表示。

多措并舉細之又細

做好民生保障工作

菜籃不大,卻裝著民生;餐碗雖小,卻盛著民心。從嚴抓好疫情防控工作的同時,工作隊著力做好轄區群眾生活必需品生產供應,保障好群眾就醫購藥、應急救助等需求,“疫情防控越吃緊,民生保障就要越細致。”洪國聯說,“最后一百米”是疫情期間托底改善民生保障的重要一環,直接關系群眾切身利益,容不得半點馬虎。

工作隊隊員為群眾配送物資

在前期深入摸排走訪和多次上門服務后,工作隊重點關注兩個網格內的獨居老人、生活困難群眾、就醫需求人員、居家隔離學生等特殊群體,建立需特別關注人員名單,實施“一人一策”,逐一做好服務。

組建“便民購物”微信群,精準保障居民生活物資采購需求;居民們缺防疫物資,隊員幫忙送上門;慢性病患者藥吃完了,他們拿著藥單,代為采購;年輕人家里不開伙,他們送上愛心餐;剛來泉的外來務工人員經濟困難,他們做好兜底保障;兒童、孕婦需要就診,他們幫忙聯系醫院;高三學生需要考卷,他們及時打印并送達省質檢試卷……

疫情發生時,剛租住到潯美社區的張先生,眼見社區被封控,沒有工作也暫無收入來源,心里焦慮不已,“如果沒有市紀委監委工作隊員幫助的話,我很難度過這一個多月。”他回憶道,有兩次工作隊隊員冒著大雨,準時送來愛心餐,飯食還是熱騰騰的,讓他切身感受到這座城的溫暖。

像張先生每天收到的愛心餐,工作隊員一天要送出140份。隊員傅佳添被隊友稱為“傅愛心”。疫情期間,他積極對接愛心人士和機構,募集到大量愛心物資捐贈,“比如一些孤寡老人,不懂得網上下單,這些我們都給他們兜底。群租房很多,住戶沒有煮飯條件的,我們也給他們提供一些愛心餐。”

“歡迎你們回來!這是我們為你們準備的‘宅家禮包’。”4月12日晚9時許,曾春密和隊員站在卡口,迎來結束在外隔離的11名返家人員。為做好解除隔離人員返回接收工作,工作隊制定了《解除人員接收流程及職責分工》,組成回遷人員接收工作專班,主動提前與解除隔離人員聯系,第一時間到卡口對接接收,并為他們贈送口罩、消毒酒精等防疫物資及精心準備的大米、面包、牛奶等物資,解決返回人員下一餐食物問題。

下沉期間,工作隊主動對接公益機構和愛心企業爭取愛心物資,先后募集到愛心資金5萬元,米油、肉菜5000多斤,牛奶、面包、方便面等食品530箱,以及防護服200套、醫用外科口罩1.8萬只、消毒酒精1800瓶等防護物資。

工作隊隊員為群眾送去物資

舊村小街巷子多,群租房多,外來人口多,每天有巨量的生活物資需要配送,為了打通保供配送“最后一百米”,物資配送組幾名隊員經常從早忙到晚,裝卸物資、分發食品、配送愛心禮包,不叫苦不喊累。“一開始,我們只能肩挑手扛。”隊員高劍斌說,煤氣罐一個有五六十斤,此前沒有交通工具,他用手扛,步行2公里送到居民家,還要爬到三四樓,一趟下來全身是汗。

隊員們的辛苦,居民看在眼里,“看著他們風里來雨里去,用手拎物資,一戶一戶地派送,非常辛苦。剛好家里有一輛人力三輪車,就借給工作隊了。”潯美社區居民劉先生說。

有居民的理解和支持,工作隊更有干勁了。后來,他們立足城中村實際,充分運用各式交通工具,家里騎來的電動車,居民送的人力三輪車,借來的電動三輪車、四輪皮卡車、小貨車等,“多輪”驅動確保餐食當餐送達,物資及時配送、當天清零。

情理法并重

形成防控強大合力

除了做好服務、動之以情,努力保障群眾基本生活需求及幫助解決就醫購藥等具體困難,工作隊還注意對居家隔離群眾,曉之以理,講透防控政策規定;訴之以法,堅決打擊違法違規行為,形成有力震懾,通過念好情、理、法“三字經”,做好封控區各項工作。

工作隊自發購買物資慰問群眾

抗疫也需抗“抑”,工作隊關注到封控點部分居民高度緊張和焦慮,3月23日,牽頭組建了“溫暖你我·公益心理”微信群,采取“線上服務+線下聯動”的方式,邀請9名心理咨詢志愿者在線為封控點居民提供心理減壓、情緒疏導等服務。“有情緒問題,可隨時咨詢”“我們線上陪著你”……下沉干部蹲點群里“守望”,跟進協調解決群眾合理訴求,耐心解答群眾的疑惑,確保隔離不隔心,構建和諧互信的氛圍。隨著溝通交流漸進,微信群里時有居民為市紀委監委干部和心理咨詢志愿者的實干點贊。

而對于個別不配合疫情管控等違法違規行為,工作隊也善于“訴之以法”,堅決打擊,形成有力震懾。如及時協調公安機關對第四網格3名隨意走出家門、不聽勸阻的群眾進行治安警告處罰。同時,建立隊警聯防聯控機制,主動與烏嶼公安派出所對接,雙方安排人員分別在第四、五網格開展24小時聯合路面巡查,嚴防隔離人員擅自出門……

在這場戰“疫”中,泉州市紀委監委下沉潯美工作隊堅持“精準”與“溫情”并行,負責的第四網格無出現新冠肺炎病例,守住了潯美社區(舊村)最后一塊凈土;第五網格于3月26日在舊村6個有病例的網格中率先實現社會面清零,比舊村全域社會面清零時間提前了6天。

離開一段時間了,這場守護“煙火氣”的戰斗,留在工作隊隊員心中,除了那些吃不好、睡不飽、壓力山大的日子,還有愛的雙向奔赴帶來的感動,“盡管我們穿著‘大白服’,戴著護目鏡和口罩,他們看不清我們的樣子,以后走在路上,可能也認不得我們。但這半個多月,我們是并肩戰斗的‘戰友’,他們也給予我們很多的感動。”

文:黃寶陽、余秋莎