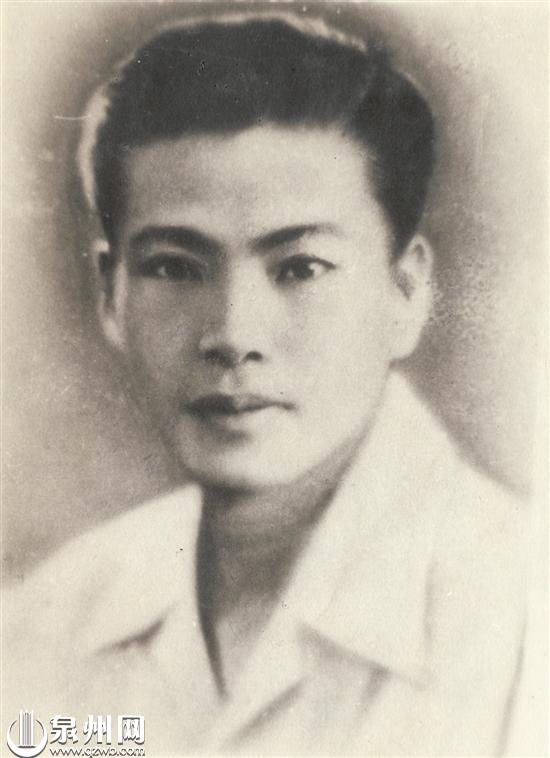

張溫諄

人物簡介

張溫諄(1925—1949年),福建晉江東石人。1935年隨母往菲律賓,1946年下半年起,因敵人對華僑抗日民主運動實行瘋狂打擊和鎮壓,群眾思想迷惘,溫諄主編油印小報《路燈》,轉載祖國解放戰爭新聞。1949年初,他到平和南靖游擊區工作,中共平和縣工委鑒于其個人思想覺悟高等因素,接受其加入中國共產黨(為候補黨員)。1949年9月初,他擔任平和縣人民政府財糧科科員,組織糧食支援大軍解放廈門。同年9月中旬,在押運軍糧船只時遭遇敵軍襲擊不幸被捕,壯烈犧牲。

□記者 陳森森 通訊員 洪逢春/文 晉江市委史志室/供圖

張溫諄革命烈士紀念碑

晉江是我國著名僑鄉,祖籍晉江旅居海外的廣大華僑同胞有著強烈的愛國愛鄉情懷,時刻關心祖國的命運。抗戰期間,東南亞各國許多愛國青年華僑踴躍回國參軍參戰,英勇殺敵,為祖國的獨立、民族的解放浴血戰斗,留下許多可歌可泣的英雄事跡,晉江東石張溫諄就是其中一員。

張溫諄,1925年出生。1935年隨母往菲律賓。在華僑進步學校——洪光學校讀書,他聰明過人,學業成績優良。菲律賓淪陷時,年紀尚小的他不能直接參加抗日反奸活動,但受環境影響,年少的心靈中早已萌發了抗日思想。日本投降后,他在華僑“店員抗日反奸同盟”中路區分會工作,是個積極進步的骨干。

在聯合中學、民主公學讀書時,張溫諄經常參加學生工作。 1946年下半年起,美、菲、蔣互相勾結,對華僑抗日民主運動實行瘋狂的打擊和鎮壓。抗日民主團體先后被迫停止活動,《華僑導報》《僑商公報》停刊。聯合中學、民主公學、義務小學相繼停辦。敵人瘋狂鎮壓,步步迫緊,群眾思想迷惘。這時張溫諄熱血沸騰,為及時傳播祖國解放戰爭新聞,鼓舞人心,增強斗志,他和林健兩人合辦一份油印小報《路燈》,轉載祖國新聞。在當時新聞十分閉塞之時,群眾對此小報頗為歡迎,刊印數量與日俱增。隨著小報影響不斷擴大,敵人也不斷加緊追查,結果張溫諄不幸被捕入獄。張家通過關系多方營救,花了巨款,張溫諄獲保外就醫,然后乘郵輪前往香港。在革命的風浪中,張溫諄革命思想日趨成熟了。

在三叔父張匡時和大姐張佩芬支持下,張溫諄和幾位華僑干部于1949年初一起到平和南靖游擊區工作。中共平和縣工委鑒于他早年受革命熏陶,幾位至親都是共產黨員,長期得到較好的政治影響和教育,這次又拋棄了香港的舒適生活進入內地游擊區工作,不怕苦不怕死,經派人加強教育,進一步啟發他的政治覺悟,在條件基本成熟后接受他加入中國共產黨,成為一名候補黨員。

1949年9月,平和縣解放了,張溫諄任縣財糧科科員。為支援南下大軍解放廈門,他專門負責押運軍糧從平和經漳州到石碼。他日夜趕運,工作十分辛苦,居無定所,卻從不叫苦叫累,較好較及時地完成了運糧任務。有一天半夜,張溫諄負責的運糧船停泊于平和縣境山格鄉附近的塔尾村。匪特早就妄圖破壞軍運,一探知有糧船停泊,乘機持槍打劫。匪特嚴刑拷打船上人員,卻得不到半點糧運支前消息,竟然把張溫諄等數人活埋。

1950年,平和縣剿匪反霸運動中,這些匪特被依法懲辦,烈士的遺骸移葬在琯溪縣政府的烈士陵園里,幾年后又移葬烈士的家鄉東石鎮下莊村,并立碑紀念。中共平和縣委追認張溫諄為中共正式黨員。