林剛中

人物簡介

林剛中(1916—1946年),永春縣蓬壺鎮美山村人。1933年加入中國共產黨,投身安南永德蘇區游擊戰爭。1935年為保存革命力量,林剛中南渡新加坡任教,仍積極參與當地抗日進步活動。1938年春輾轉回國參加抗戰,在八路軍中任軍事骨干,解放戰爭時期任東北民主聯軍(東北人民解放軍前身)某部團長。1946年3月在四平戰役中犧牲。

□記者 張君琳 通訊員 林聯勇 顏堯民/文 永春縣史志室/供圖

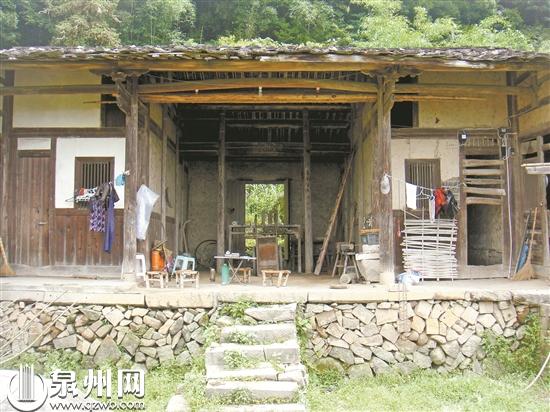

林剛中烈士故居(鳳塔堂)大廳

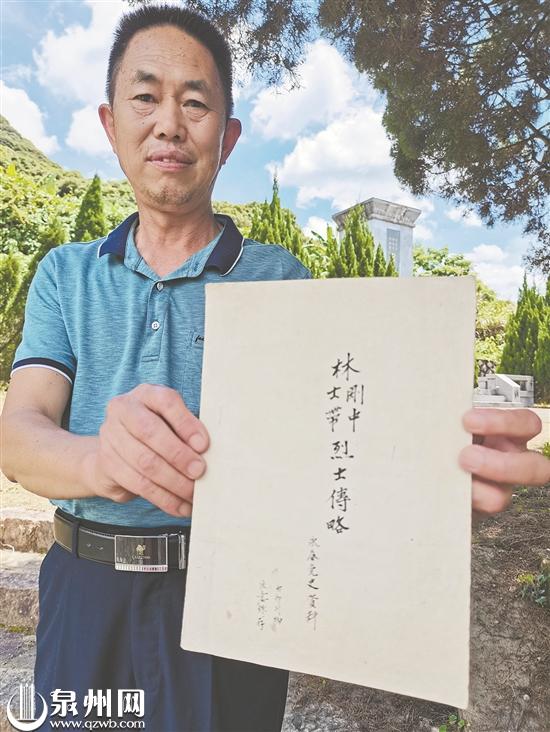

林永和收藏了父親搜集的關于林剛中等烈士史跡的小冊子

永春縣蓬壺鎮是革命老區,在革命戰爭年代涌現出許多革命英豪。在蓬壺鎮美山村仙洞山腳下,聳立著一座烈士紀念碑,其中鐫刻著烈士林剛中的姓名。林剛中的故居距離紀念碑只有幾百米,這座房子至今仍有人居住。

1916年10月,林剛中出生于美山村。祖父是晚清的貢生,以教書為業,父親則以務農維持著一家人的生計。在祖父教書育人的熏陶下,林剛中天資聰明,成績優異,1931年秋順利考入了永春中學。

1931年“九一八”事變爆發后,民族危機嚴重,林剛中積極參加學生愛國救亡活動,他加入了兒童團組織,在地下黨、團領導下,開展革命活動。經過斗爭實踐的考驗,1933年春,林剛中光榮地加入了中國共產黨。同年5月,在中共安溪中心縣委常委林多奉領導下,他參與組建永春特區特務隊,參與研究斗爭活動等事宜,成為一名骨干。特務隊以林剛中所住的房子為秘密據點,夜間在仙洞山一帶山林中進行戰術訓練,為前方培養指戰員,同時配合紅二支隊廣泛開展鋤霸肅奸等武裝斗爭。幾個月后,由于工作需要,林剛中轉入位于蓬壺鎮的八鄉嶺頭小學任教,以學校為陣地宣傳發動群眾,建立群眾基礎,全力投身安(溪)南(安)永(春)德(化)蘇區游擊戰爭。

1935年秋,安南永德蘇區游擊戰爭失利,為躲避敵特偵緝,保存革命力量,林剛中輾轉南渡新加坡,以教書糊口。雖然離家千萬里,但赤子忠心不泯,他在新加坡積極尋找當地革命組織,并投身于馬來亞華僑的抗日進步活動。

隨著抗日戰爭的全面爆發,許多愛國華僑青年紛紛回國,林剛中也不例外。他萬里迢迢幾經周折,終于在1938年春到達延安,被分配到抗日軍政大學學習。結業后編入部隊,他隨同戰友走向抗戰前線,身經多次戰斗,表現勇敢剛強,成為八路軍中的一名軍事骨干。

抗戰勝利后,根據組織安排,林剛中赴任東北民主聯軍(東北人民解放軍前身)某部任團長,投入人民解放戰爭的偉大斗爭洪流中。1946年3月,林剛中率領所部駐守吉林四平街。其時,蔣介石派軍向營口、四平街等處進攻,受到民主聯軍的反擊,被迫于3月27日簽訂《東北停戰協定》。在反擊戰中,林剛中堅決執行作戰計劃,身先士卒,沖鋒在前,不幸英勇犧牲,熱血灑北疆,時年30歲。新中國成立后,林剛中被追認為革命烈士。

這樣一段紅色歷史,今年65歲的林永和是從留存下來的文字記載中得知的。在老一輩人的口口流傳中,林永和聽到了這樣一個小故事:“蘇區革命斗爭時期,林剛中的祖厝被作為秘密會議的地點,如果遇到有人突擊查訪,借用屋子靠山的優勢,與會人員可以迅速從房子后門逃離,順著山路潛入仙洞山中,就不會被抓到。這就是這座古厝擁有的好地勢。”林永和的父親是過繼給林剛中的。關于林剛中更多的事跡,林永和只能從那本父親根據黨史資料整理出來的小冊子里得知,這本小冊子一直被林永和珍藏著。