泉州民間有一首膾炙人口的童謠,大人們逗孩子們玩時,常常唱起——“戽蝦戽加蚤(水蚤),三升二米斗。大尾捉來烤,細尾放它走。走到天雷宮,脫褲捉加蚤。”其中唱到的“天雷宮”就是“天后宮”。

泉州天后宮是祭祀海神媽祖的廟宇,也是世界范圍媽祖信仰的重要傳播中心,見證了媽祖信仰伴隨海洋貿易的形成和發展歷程。泉州天后宮與真武廟、九日山祈風石刻等體現出民間信仰與國家意志相結合對海洋貿易發展的共同推動作用;與泉州的商人群體密切關聯,見證了海洋貿易作用下泉州南部商業性城區的發展。

天后宮航拍

泉州天后宮位于泉州古城南端,南臨晉江及沿岸港口,建于1196年,始稱順濟宮。

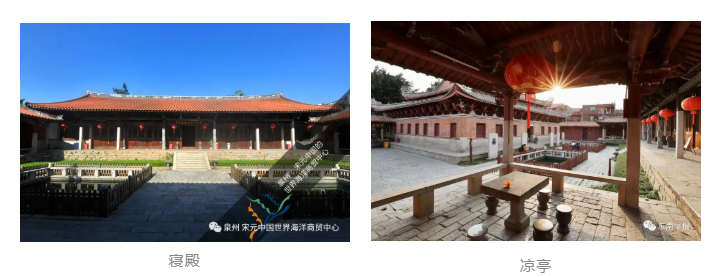

伴隨歷代官方和民間對媽祖信仰的推崇,泉州天后宮歷經修繕、發展,現仍保存了16世紀之前形成的前殿后寢的布局特征。現存建筑群坐北朝南,總體呈中軸對稱的院落式布局。中軸線上自南向北依次布局有山門、戲臺、拜庭、天后殿、寢殿、梳妝樓,兩側東西廂房、軒房、齋館和涼亭等附屬建筑將院落圍合,建筑群占地面積約6800平方米。

如今的泉州天后宮已經成為海內外建筑規格最高、規模最大的媽祖廟宇,被國務院公布為國家重點文物保護單位,是世界遺產項目“泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心”的22個遺產點之一。

天后殿

天后正殿是12—14世紀出海經商的人們祭祀海神媽祖、祈求航海平安的主要場所,現存主體結構形成于19世紀,雖歷經滄桑,但明清木構建筑至今依舊保存完好,而且保留歷代構件。

正殿臺基座高出地面1米,花崗巖砌筑,四面圍堵浮雕鯉魚化龍、神駒飛馳、鶴舞祥云等中國傳統吉祥圖案,富有藝術感染力,烘托天后宮莊嚴肅穆的氣氛,寄托人們追求美好愿景的期望。

鯉魚化龍石刻

西闕

殿內雕梁畫柱,金身媽祖鳳冠霞帔正坐神位,大氣雍容;殿內還供奉著諸輔神像,神龕上掛有清雍正皇帝御書“神昭海表”橫匾、臺灣鹿港天后宮敬獻“泉鹿同源”匾額,此外還有楹聯計8對,多為泉州名家力作。

清代圣旨碑石雕

清代壁畫《敕封天上圣母圖》

正殿后方,有一幅清道光年間(1821—1850年)繪制的大型壁畫《敕封天上圣母圖》,以寫實的筆法描繪了當時湄洲島天后宮的建筑格局,具有較高的歷史與藝術價值。

寢殿位于正殿之后,始建于1196年。1540—1544年(明嘉靖十九年至二十三年)重修。這里保存有一對維修時移用至此的輝綠巖元代印度教十六角形石柱,其雕刻手法與開元寺大雄寶殿后回廊檐下的古代印度教石柱相同。但是,開元寺里的石柱雕刻有古代印度教的神話故事,而這里石柱上雕刻的圖案明顯具有中國傳統吉祥圖案的藝術元素,見證了多元文化在泉州交融。

13—14世紀,泉州港對外貿易繁盛,德濟門一帶成為泉州繁榮的商業區,各地商賈云集,交易繁忙。泉州天后宮媽祖的信仰地位隨著泉州港地位的提升而得到增強。

1329年(元天歷二年),朝廷在祭祀泉州媽祖的祭文中,第一次明確將泉州天后宮作為媽祖信仰的“發祥地”,肯定了泉州媽祖在海外貿易中的作用,以及對于國計民生的重要意義。從信仰文化的擴張,看出當年泉州港海外貿易的繁盛,印證了泉州港作為海上絲綢之路東方第一大港的歷史地位。

1407年(明永樂五年),鄭和下西洋,獲得天妃庇佑,奏請修繕天妃宮。1684年(清康熙二十三年),泉州人福建水師提督施瑯奏請朝廷,敕封媽祖為“天后”,泉州天后宮因此享有歷代朝廷欽崇的崇高禮遇。

每年的“乞龜”儀式

如今,靜立泉州天后宮,只見紅墻綠榕金瓦,媽祖鳳冠霞帔儀態萬方,數方泉臺互贈的匾額,見證民間交流之深入。雖然歷史的帷幕隔了八百多年,但媽祖行善濟困、熱愛和平、進取包容的精神,依然蕩漾在泉州這座古城,疊印了一代又一代前來拜祭的痕跡。

供稿 | 泉州市紀委監委、泉州市申遺辦、鯉城區紀委監委

圖片 | 泉州市申遺辦、泉州文旅、泉州影像、東南早報、陳英杰

整理 | 葉婧