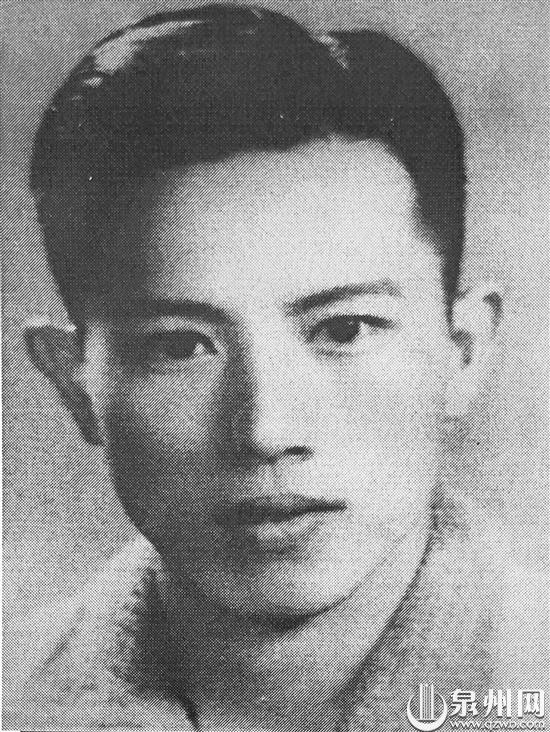

人物簡介

張強(1918~1949年),原名秀錦,又名醒亞,泉州惠安縣洛陽鎮(今屬泉州臺商投資區)石任村人。早年接受抗日救國教育,積極參加抗日游擊斗爭。1945年,經介紹進入蘇北解放區學習,后經批準成為中共特別黨員,進入福建進行統戰、策反等工作。

1948年在香港組建“福建人民自救同盟”(簡稱“福盟”),為爭取早日解放福建而奮斗。1949年,在安溪、永春、德化和大田等地開辟游擊區,開展武裝斗爭。由于當時斗爭環境復雜,1949年5月不幸犧牲,年僅31歲。

□記者 吳拏云 實習生 陳榆萍 文/圖

張強之墓位于今泉州臺商投資區洛陽鎮內

張強,1918年6月生于惠安縣洛陽鎮(今屬泉州臺商投資區)石任村一貧農家庭。父母早歿,兄弟三人,張強最幼,靠長輩撫養成人。年少時,初進私塾,繼入新生小學,后隨嫂遷居廈門鼓浪嶼。

1931年,九一八事變發生后,張強在廈門參加《黎明》周報的抗日宣傳活動。1932年淞滬會戰后,張強被舉薦前往上海參加馬列主義學習班。學習結束后,恰遇抗日救國會在廈門成立,張強追隨該組織進行抗日活動。在支持平潭的抗日游擊斗爭中,張強承擔聯絡員任務,經受血與火的鍛煉。

1934年,張強轉入泉州晦鳴中學讀書,組織“抗日劇社”,進行抗日宣傳演出。1935年冬,他在家鄉新生小學任教時,創辦《小拳頭》刊物宣傳抗日救國。1937年,在晉江沙峰小學任教時,兼任廈門《抗日新聞社》記者。

1938年夏,張強、莊毓英等人前往湖南臨澧抗日特種訓練班受訓。入校后方知是國民黨軍統特務訓練班。幾經周折,轉入衡陽抗日游擊訓練班受訓。結業后,張強被國民黨委任為第三戰區少校參謀。因多次違抗調令,張強受國民黨軍統當局通緝,1940年被囚禁在福州。在牢中,他為《東南日報》撰寫《再論福建抗戰前途與任務》等近20篇評論文章。太平洋戰爭爆發后,張強獲釋出獄。旋即與友人合作,武裝襲擊小龜嶼的漢奸武裝,不久返回惠安獺窟島,組織漁民武裝。

抗日戰爭勝利后,1945年11月張強經上海投奔蘇北解放區,后經批準為中共特別黨員,由建設大學調到華中分局聯絡部作為特派員分配到福建工作。其間,張強與第九隊政治指導員朱文鑒相愛并結婚。組織派他們兩人共同外出執行任務,主要從事情報、策反和組織武裝斗爭等工作。1946年6月,他倆前往上海,適逢內戰爆發,長江交通斷絕。朱文鑒暫留上海,設法與組織聯絡。是年秋天,張強從上海到廈門,輾轉回到惠安、南安和晉北一帶,先后組織起“新民主主義同志會”“正義社”,團結各界知名人士。繼又建立“生活促進會”“新民主主義讀書會”,為敵后游擊區培養骨干分子。

1947年夏,朱文鑒從上海到惠安,后與張強前往香港與新華分社取得聯系。1948年5月,張強、陳盛智等人在香港成立“福建人民自救同盟”(簡稱“福盟”),聯絡閩南籍在香港的部分國民黨中上層人物,進行策反。隨后返回福建,進行組織準備,在農村擴建游擊區,開展反“三征”和減租減息斗爭;在城鎮爭取開明紳士,策動國民黨軍政人員起義投誠,為迎接解放大軍南下、早日解放福建作準備。12月,張強抵達廈門后即召開會議,擬在安溪、永春、德化、大田等地組織農民武裝,開展游擊戰爭,建立敵后政權,會議還決定成立“福建人民軍”。

1949年1月,張強抵達安溪三洋楊玉霜家,經楊介紹與王新整接觸,雙方協議建立合作關系。王新整、朱文鑒在永春坑仔口召開會議,共商建立中共安(溪)永(春)德(化)臨工委,負責指導安溪、永春、德化等地斗爭。王新整離開后,朱文鑒、張強組織“抗征會”,開展對國民黨軍政人員的策反工作,4月,中共安溪中心縣委加強永(春)德(化)大(田)地區工作領導,由于當時斗爭環境復雜,1949年5月,張強不幸犧牲,年僅31歲。

1956年,中央人民政府追認張強為革命烈士,頒發革命烈士證書。福建省人民政府在烈士故鄉惠安為張強修建墓園,并以惠安縣人民委員會的名義為其豎碑,以示紀念。