熠熠燭光,點燃希望

熒熒之火,亦可燎原

無論時光怎么飛逝

初心的光芒都永不黯淡

那些在革命征途上留下的紅色印記

都是前行路上值得珍視的精神財富

今天,讓我們穿過時空隧道,認真品讀這一樣老物件,了解其制作者——對工人運動、革命斗爭和紀檢監察事業作出巨大貢獻的福州籍烈士王荷波波瀾壯闊的一生,感悟初心使命,錘煉黨性修養,汲取前行力量。

在南京浦鎮機廠工作時,王荷波曾親手打磨制作一個手工燭臺。這個燭臺伴隨他學習和閱讀進步書籍,為他領導工人運動和革命斗爭打下了堅實的理論基礎;伴隨他走入工人中間,與工友們交心談心,和他們建立牢固的階級感情;伴隨他傳遞進步思想、燃起革命意識、傳播革命的種子,用燭光點亮工友們的心燈。

人物卡片

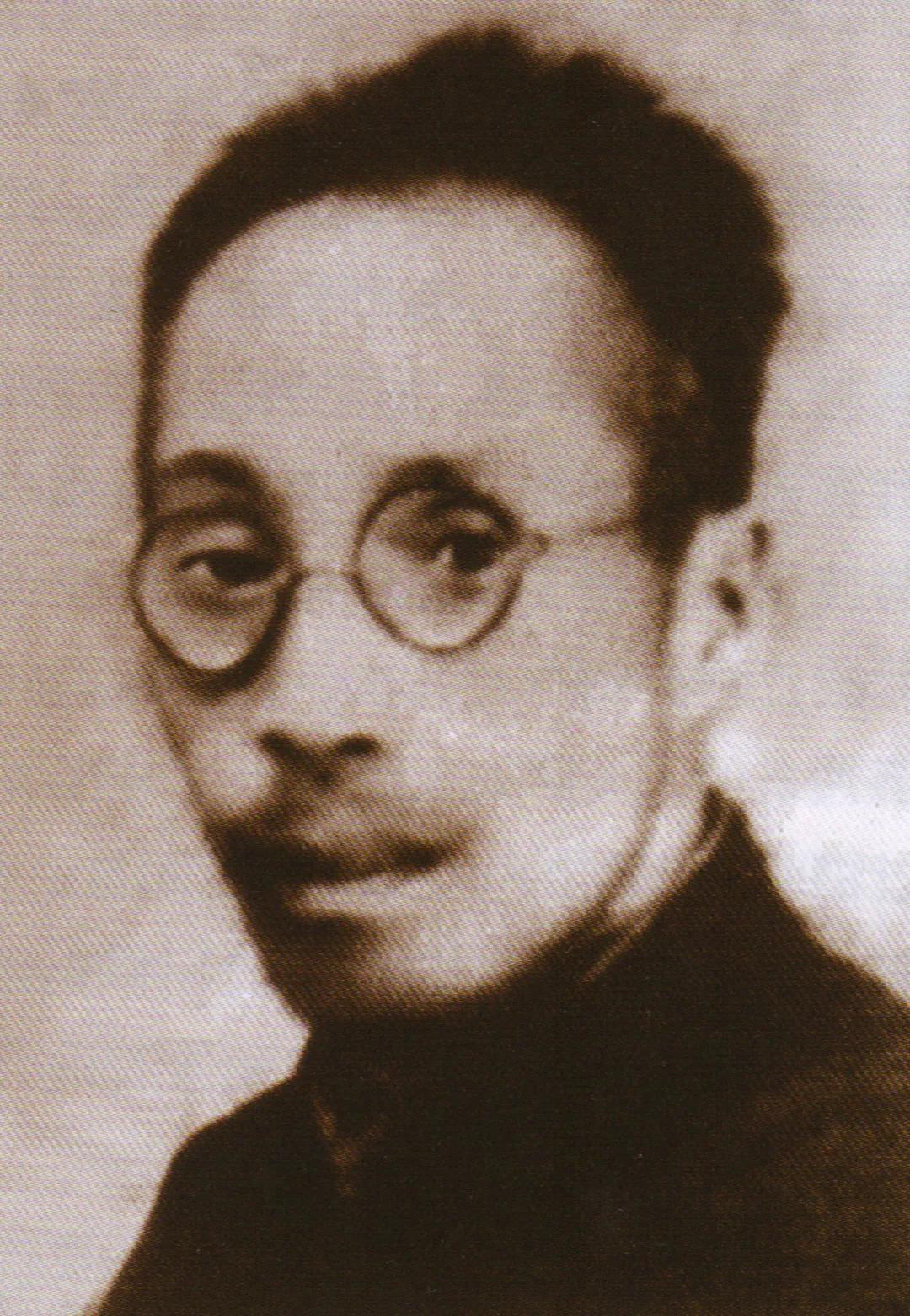

王荷波(1882年—1927年),原名王灼華,福建福州人,1922年6月加入中國共產黨,是中國工人運動的杰出先驅,中國共產黨早期領導人之一,中國共產黨第一個紀律檢查機構——中央監察委員會首任主席。

子夜時分,南京浦鎮機廠的工人們都進入了夢鄉。

“大家仔細核對一下這個月的賬目,看看有哪些遺漏的地方?我們一起來商量要怎樣做才更好。”一天,天色已晚,結束了夜校學習的工會會長王荷波不辭辛勞,召集工會有關代表討論會費開支情況。在工會辦公地,他將蠟燭點亮,插在了隨身攜帶的燭臺上。

夜幕深濃,一燈如豆。然而,微弱的燭光將王荷波和大伙兒認真工作的身影映照得那么清晰。

那是在1916年夏天,王荷波輾轉來到了華東地區,考入了浦鎮機廠當鉗工,在工友當中有很高威望。在1917年俄國十月革命的影響下,王荷波開始接觸新思想、新思潮,五四運動爆發后,他選擇了投身工人運動。

為了讓自己跟上時代潮流,在工余間隙,他利用浦鎮機廠的邊角廢料親手打磨制造了一個便于拆卸攜帶的燭臺。借著燭光,王荷波潛心研讀流傳于南京的《勞動界》《勞動音》《新青年》等進步刊物。在馬列主義思想的指引下,他逐漸悟出了一個道理:只有斗爭才能求得解放!

燭光引路,思想進步。燭臺成了王荷波最忠實的“伙伴”。他白天干活,晚上組織工人運動,回到家里已很晚,還在燭光下努力讀書看報。他關注國際國內時政大事,成為了馬克思主義的堅定追隨者。燭光下,王荷波和工友們述心聲、拉家常、講道理,倡導工人們團結起來,翻身求解放。

絲絲燭光,架起了王荷波和工人之間的“連心橋”。1921年,浦鎮機廠正式成立中華工會。王荷波借著燭光動情地對工人們說:“不論多大的困難,依靠工人兄弟,都能得到解決。”

第二年,王荷波組織籌建津浦鐵路總工會,并組建南京地區第一個黨小組。他常常對工人們說:“一個人有什么本事?大伙兒團結力量大。我們鐵路工人、全國工人都要團結起來,就能推倒壓在我們頭上的大山。”

縷縷燭光,折射出王荷波作為革命時期的領導干部和工人群眾之間感人至深的魚水情。他出身工人、服務工人、依靠工人,用通俗易懂的語言,向大家宣傳工人運動理論,啟發和引導工人們走向覺醒,起來反抗。

1923年2月6日夜,在燭光下,王荷波組織召開了黨(團)組織秘密會議。會上,他痛陳軍閥吳佩孚破壞京漢鐵路總工會成立的經過和情況,以及南京港務處長吳夢蘭開除工人李金臺的事件,決定發動“兩浦”工人再次舉行大罷工,有力聲援京漢鐵路工人大罷工。

在黨的培養下,王荷波慢慢從一名普通工人,成長為著名的工人運動領袖和黨的早期領導人。1927年,中國共產黨第五次全國代表大會在武漢召開。此次大會選舉產生了中國共產黨第一個中央紀律檢查機構——中央監察委員會。經過公開選舉,王荷波當選中央監察委員會主席。1927年10月18日,由于叛徒告密,王荷波在北京被捕。11月11日深夜,他被反動軍警殺害。臨難前,王荷波為其后代子女留下遺訓“絕不能走與我相反的道路”。

王荷波以鐵肩鑄就擔當,以熱血書寫忠誠,為革命事業付出了青春和生命。斯人已去,精神不朽。這件見證王荷波投身工運事業和革命斗爭的燭臺成為黨員群眾撫今追昔、重溫革命歷史、接受精神洗禮的重要紅色記憶。

這個手工燭臺可上下拆卸為三個部分:底座是一個三角形,底邊為8cm、兩邊邊長為6cm;頂端是一個用來插蠟燭的圓盤,外直徑3cm,內直徑2cm;連接底座和圓盤端的是一根大約2.5cm高的圓柱。

睹物思人,透過燭臺,我們仿佛又回到那段崢嶸歲月,感受到革命先烈執著奮斗的堅定信念和矢志不渝的愛國情懷。

如今,王荷波的感人事跡已成為新時代引導黨員干部傳承紅色基因、永葆政治本色的鮮活教材。他的革命精神不斷激勵著一代又一代共產黨人牢記初心使命,實干篤定前行,為實現人民對美好生活的向往,實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮斗。

供稿 | 福州市馬尾區紀委監委、馬尾區委黨史和地方志研究室、潮江樓廉政教育基地