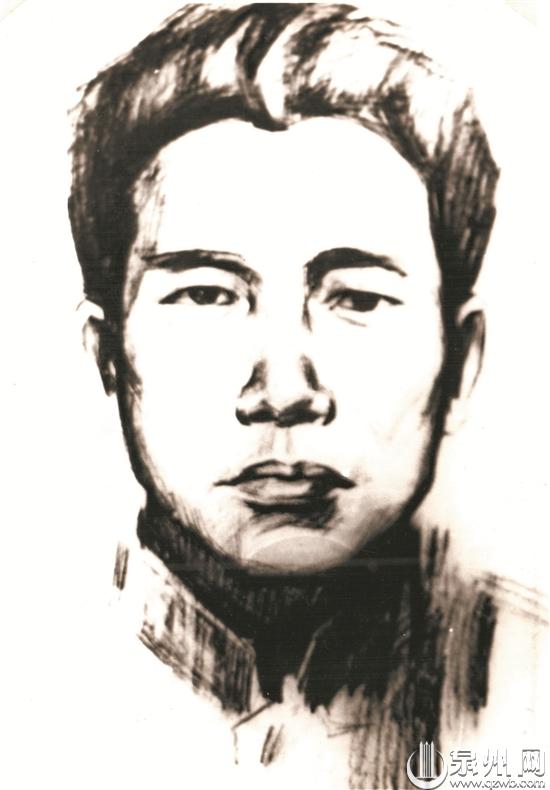

人物簡介

李劍光(1911年—1935年),1911年1月出生于永春縣達埔鎮巖峰村。1930年入黨,在開創游擊區斗爭中,成為一名出色的軍事領導骨干。他是土地革命戰爭時期安南永德蘇區主要奠基人和黨政軍領導人,歷任中共安南永特區書記、安溪中心縣委書記、安南永德蘇維埃政府主席、中國工農紅軍閩南游擊隊第二支隊政委。1935年4月,在轉戰同安途中,李劍光不幸被叛徒殺害,年僅24歲。

□記者 張君琳 通訊員 林聯勇/文 (永春縣委史志室 供圖)

安南永德蘇維埃政府舊址,李劍光曾任主席。

李劍光、李素明(李劍光妹妹)烈士故居(秀質厝)現貌。

他,從小練就一手好槍法,投身革命后,不僅傾囊而出,更是以堅韌的革命意志和膽略身先士卒,在復雜困難的革命形勢下多次突出重圍。他就是李劍光,安南永德蘇區黨政軍的杰出領導者。

1911年1月,李劍光出生于永春縣達埔鎮巖峰村。他的家庭世代貧苦,父親李世輯到越南謀生后,一家人的生活才有了好轉。李劍光原名李德涂,鄉親們都親切地喊他的乳名“土啊”。在李劍光表叔潘崇岳的口述記錄里提到,李劍光年少時好打鳥,經常在家鄉一帶的山林中打鳥,而且槍法很準。

好槍法,讓他在參與的革命斗爭中屢獲佳績。1930年同鄉李南金介紹他入黨,李劍光很快成為革命骨干,建立了一支30多人的游擊隊,在安南永邊界地區開展游擊活動。同年冬天,他率游擊隊成功襲擊了國民黨駐守安溪東溪的部隊,揭開了安南永游擊戰爭的序幕。

斗爭環境艱苦,革命經費籌措困難,他傾其所有支持。祖母擔憂他,想斷絕接濟迫使李劍光放棄。但李劍光顧不上祖母對他的憐愛而使了“苦肉計”,讓同志們押著他回家,聲言自己犯了錯誤,要祖母取錢來“贖身弭禍”。

1932年4月初,安溪、永春游擊隊在佛仔格整編為閩南工農游擊隊第二支隊,隊伍在斗爭中迅速發展。與此同時,中共安溪縣委成立,李劍光任書記。同年11月中共安溪縣委升格為中共安溪中心縣委,李劍光仍任書記,領導安南永德四縣游擊戰爭。

1933年,第二支隊發展到100多人,改稱“中國工農紅軍閩南游擊隊第二支隊”(簡稱“紅二支隊”),安南永德地區的工農武裝斗爭進入一個新的階段。同年8月,李劍光擔任安南永德蘇維埃政府主席。同年9月,發生黨政軍骨干被誘捕殺害的“青云樓事件”。事件發生后,他臨危受命,代理中心縣委書記和二支隊政委,采取對策,挫敗敵人圍攻,扭轉了“青云樓事件”后的危急局勢。

1934年,紅二支隊發展到4個大隊500多人,開辟了近7000平方公里的蘇區根據地。同年3月,李劍光率領紅二支隊夜襲永春仙夾夾際的泰和堂。剛交火,泰和堂的守望隊就縮進炮樓,他扛來長梯,率先攀登,迅速解決戰斗。同年8月4日,趁國民黨守駐達埔鎮的一個營奉命開拔去縣城的混亂之機,李劍光帶領隊伍沖鋒在前,直逼敵巢,乘勝解放了國民黨“剿共”的主要據點達埔。

李劍光不僅英勇善戰,還表現出性情豪邁的一面。有一次,殺土豪潘某,他帶隊埋伏在路旁等候,得手后又順利撤退,打得反動派聞風喪膽。他組織游擊隊襲擊民團一個排,勝利歸來,從口袋里摸出銀元,那銀元被子彈打凹了。大家為他慶幸,他卻有說有笑。

中央紅軍長征后,安南永德蘇區遭受國民黨軍隊的瘋狂“圍剿”。1935年3月,李劍光率隊在達埔仙洞山與敵激戰后,進入安溪轉戰晉南,計劃從同安打通到漳州的交通路線,與紅三團取得聯系。但由于敵人封鎖嚴密,無法通過,只得回師安南永根據地。4月18日晚,隊伍行至同安梧峰龍根山頂,叛徒蘇天時假稱腹痛,發難不走,拉長了行軍距離。李劍光從隊伍前頭折回,不幸被蘇天時開槍擊中,倒在血泊中。犧牲時,李劍光年僅24歲。