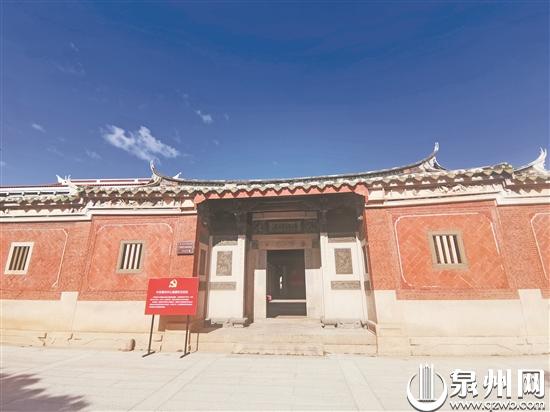

張極生、吳大群的故居,他們生前無償捐做革命活動地之用。(黃寶陽 攝)

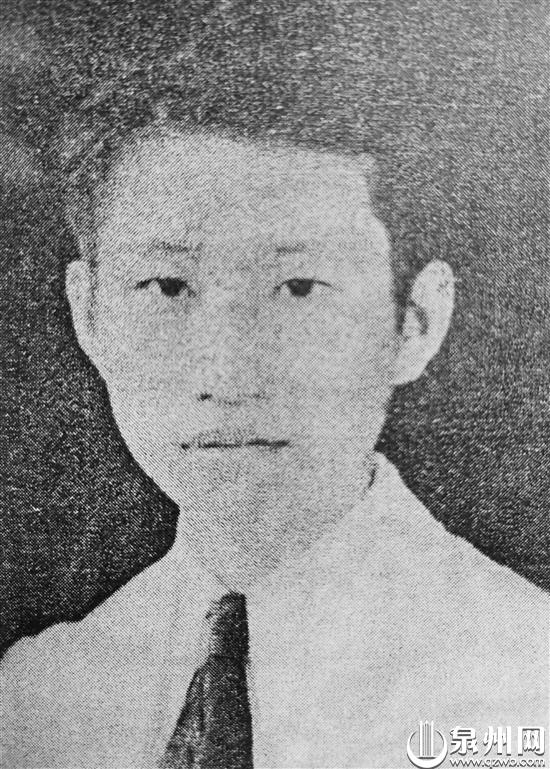

吳大群烈士(資料圖片)

人物簡介

張極生(1916—1946年),又名張清、張清江,南安官橋嶺兜人。1925年在菲律賓讀書,1930年回國就學,1933年加入中國共產黨,曾任共青團晉南縣委宣委兼共青團梅嶺區委書記。1935年10月,在菲組織華僑開展抗日活動。1938年1月在延安學習工作,1939年與吳大群(1920—1946年,上海黃浦區人)共同抗日,并結為夫妻。1943年,張極生在桂林文化供應社工作,1944年奉命到重慶從事革命活動,1945年調往新四軍第五師,任隨縣北區區長。1946年6月,在中原突圍戰中,連同吳大群于河南信陽被捕,夫妻倆壯烈犧牲。

在南安市官橋鎮革命老區基點村——嶺兜村,一座閩南傳統紅磚古大厝,因為墻堵上懸掛著的“中共泉州中心縣委機關舊址”指示牌,多了幾分歷史凝重感。這座古大厝,是烈士張極生和吳大群夫婦的故居,烈士生前無償捐做革命活動地之用,曾是泉州革命斗爭時期黨的重要機構所在地。

張極生出生于嶺兜一個華僑家庭,父親張作成旅居菲律賓宿務市經商。1925年,父親將9歲的張極生接到宿務市華僑小學讀書。1930年,張極生回國,就讀于南安南星中學,后升入泉州培元中學高中部。

張極生積極追求進步引起了黨組織的關注,在張棟梁的引導和培養下,1932年,張極生參加地下革命斗爭,并于1933年入黨,同年秋,任共青團晉南縣委宣傳委員兼共青團梅嶺區委書記。

嶺兜村是共青團梅嶺區委駐地,也是中共晉南縣委的機關駐地,被國民黨當局視為眼中釘。1935年9月至10月,國民黨調集重兵兩次“圍剿”晉南蘇區,張極生被迫前往菲律賓宿務市。身在異國他鄉的張極生,時刻心系危難的祖國,在當地開辦宣文書店,出售進步書刊,傳播革命思想。七七事變后,張極生帶頭組織菲律賓宿務市愛國青年救國會,還集資創辦《烽火報》,開展抗日救亡宣傳活動,向華僑募集善款支援祖國抗日活動。

1937年11月,張極生號召宿務市愛國青年救國會成員返回祖國抗日。1938年初,張極生帶領楊志民等人輾轉回國,在鄒韜奮的幫助下到達延安。陜北公學的學習結束后,組織分配他到新四軍就職,途經武漢時,黨組織改派他留在國統區第九戰區第二政工大隊。其間,他遇到了革命同志、人生伴侶吳大群。吳大群是上海人,1937年抗戰全面爆發時,正在著名教育家李公樸創辦的上海量才補習學校就讀,毅然棄學參加上海地下黨組建的戰地服務團,投身抗日救亡運動。兩人在并肩戰斗中產生了愛情、結為連理。

1939年春,國民黨掀起第一次反共高潮,張極生夫婦為了革命事業,過著顛沛流離的生活。他們先是轉到國際新聞社重慶辦事處工作,1941年1月,皖南事變爆發,為了保存革命斗爭力量,張極生夫婦在組織安排下,準備返回菲律賓開展抗日救國運動,途經香港時,因太平洋戰爭爆發被困香港,后又輾轉澳門、湖南衡陽等地。1943年,張極生到桂林文化供應社發行部工作時,出版大量進步書籍,1944年,桂林淪陷,他們又到重慶從事革命活動。

立志抗日救國的張極生夫婦,將戰爭劫難中唯一留在身邊的孩子寄友人撫養,奔赴抗日前線。1945年5月,張極生、吳大群到達中原新四軍第五師,經鄂豫地區中共信(陽)應(山)隨(縣)中心縣委決定,張極生任隨縣北區區長。

1946年6月下旬,中原突圍戰斗爆發,張極生夫婦隨新四軍第五師途經河南信陽地區時,遭國民黨軍伏擊被俘。在遭受敵人殘酷迫害后壯烈犧牲時,張極生年僅30歲、吳大群26歲。

張極生和吳大群伉儷,為革命不惜捐出祖厝、資產,甚至獻出生命,3個孩子也在戰爭中下落不明,但他們從未后悔,“我和妻子從桂林來重慶的途中,丟失了一個孩子,每一憶及,令人肝腸寸斷,不過,我們并沒有因悲痛而動搖決心,而是要立誓把日本鬼子趕出去,不然在敵人的鐵蹄下,不知又有多少父母失去自己心愛的孩子……”張極生曾跟好友丘良銳說。

□記者 黃寶陽 通訊員 潘新法