沿著整潔的岵夾公路,驅車爬坡,柏油路旁各色花木應接不暇,不知不覺間便到“國家森林鄉村”——仙夾鎮山后村。

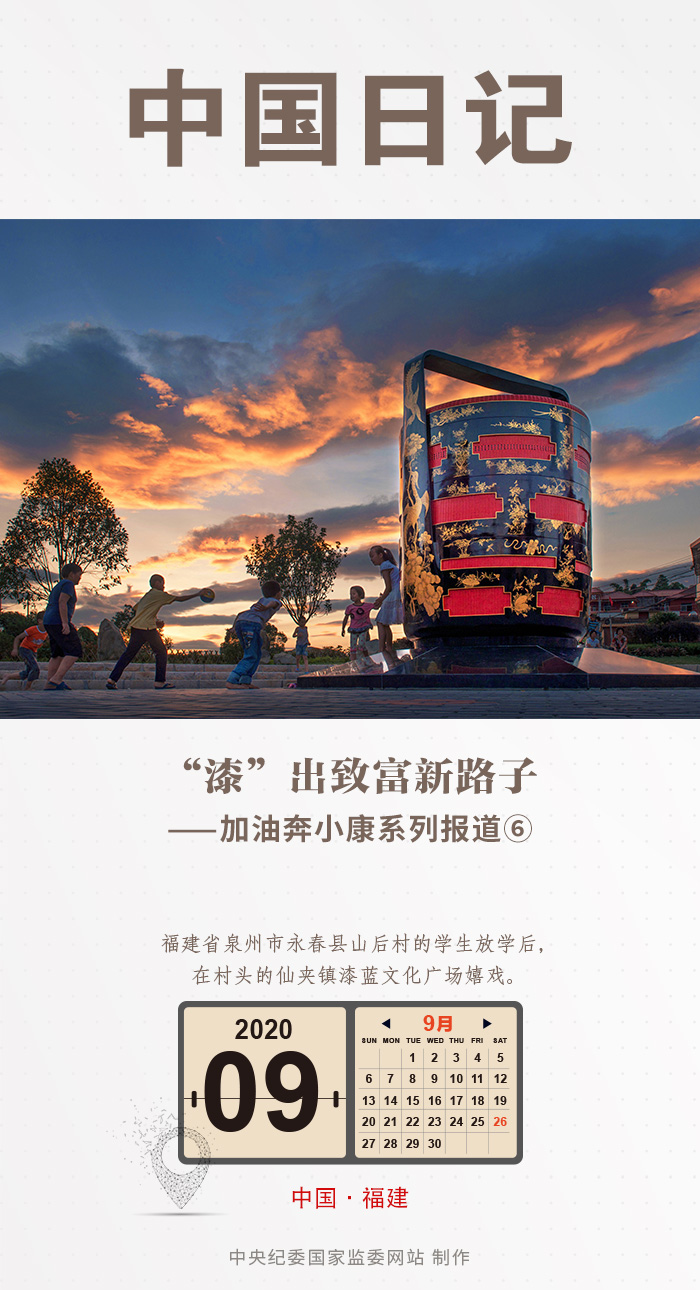

放眼望去,香樟成林、稻田成片、白鷺翻飛、溪水潺潺,紅磚小樓錯落有致、漆雕漆畫點綴其中,一幅生機勃勃的農村新畫卷徐徐展開。

山后村地處高山,土地貧瘠,村民們過去守著綠水青山,日子卻過得苦哈哈,年輕力壯的勞力紛紛離開村莊外出打工。如何解開山后村的“貧困”枷鎖,留住村民?村黨支部書記郭金國心急如焚。

他想到了村里傳承近千年的漆藝手藝。郭金國自己就是一名傳統漆藝工匠,他喜歡這門手藝,所以對山后村漆藝的式微也深感焦慮。漆藝制作多用于古家具、古建筑的裝飾,較難與現代建筑和家具融合,市場發展日益不景氣。此外,技藝精湛的工匠大多年過花甲,受身體條件限制,難以“走出去”,而訂單“引進來”又太難。“老手藝需要新變革,這樣才能擺脫目前尷尬的局面!”幾番摸索后,郭金國和村委會決心啟動產業變革,讓傳統手藝與市場、藝術接軌,實現漆藝產業化,幫著村民們增收致富。

與漆藝打了半輩子交道,郭金國對如何“破局”心有成算。2015年,他帶著村委會成立柒山漆器工藝專業合作社,吸納了五名掌握漆藝技術的工匠入股,組織成員開展漆畫、漆藝、漆器工藝品的制作和加工。合作社改變了工匠單打獨斗的局面,由村集體對外接單,再根據每個工匠的特性進行派單制作。這種模式不僅滿足了消費者的個性化需求,還實現了更高質量的生產。此外,合作社在延續原本的定制型產品制作的同時,還對傳統漆藝工藝、載體和表現形式進行挖掘創新,從單一的實用器具向工藝品、藝術品拓展,實現產業鏈條的延伸。

幾年下來,柒山漆器工藝專業合作社的訂單每年達到100多單,產值2000多萬,為當地村民增收400多萬元。入社的工匠也從當初的5人,增加到80多人。盡管年初受疫情影響,但合作社新開發的“漆藝金筆”仍收到十幾筆訂單,銷售額達到3萬多元。“加入合作社既可以掙工資,還能有分紅,坐在家里接訂單就能賺錢。”村民郭泉淵高興地說。

合作社的“合作”不僅體現在流程上,還體現在切磋手藝、改進技藝上。按照父輩口口相傳的配方和手法,完成一件漆畫需經過40多道工序,花費近50天時間,難以適應市場需求。合作社的成員們在生產之余,對調漆配方和漆畫制作手法進行反復研究,在不減工序不降質量的前提下,將制作時間縮短到了15天,大大提高了制作效率。

事業要發展,人才是關鍵。合作社積極吸納新鮮“血液”,招募村里的年輕人拜師學藝,加入工匠行列,并積極動員技藝精湛、符合條件的漆藝師傅申報各級工藝美術大師、技能大師和非遺傳承人,打造產業“明星”。與此同時,村里還實施行業領頭人培養、漆藝人才素質提升、漆藝產業人才聚集三大工程,成立永春縣首個村級漆藝文化交流中心,以人為本,提升產業核心競爭力。去年,20多歲的郭友量放棄外出打工,正式拜郭金國為師。“學會一門手藝就等于掌握了致富的本領。”

千年工藝煥發出新生機。“我們正在申請‘中國漆藝之鄉’,希望借助品牌效應,將傳統手藝發揚光大,讓村民工匠的日子紅火起來。”未來的路怎么走?山后村有規劃,有行動,一步一個腳印,用汗水和智慧走出一條致富新路。(通訊員 福建省永春縣紀委監委 陳躍虹、張瑪莉、陳淇瑩 設計 李蕓)