常常想,人這一生,能走多遠的路?會遇見多少人?生命價值和人生真諦是什么?

在76歲的年紀,正逢脫貧攻堅收官之年,回想32年來所走過的扶貧路,總行程共計29.6萬多公里,相當于繞地球7圈多。路上的風景,遇見的人,滿滿都是溫暖的回憶。

1945年,我出生于遠近聞名的“地瓜縣”——惠安縣的一個貧寒農家,父母靠挑柴火賣苦力為生,經常吃上頓愁下頓。生活雖艱辛,但父母教育我們幾個孩子要肯吃苦、不怕累、盡本分、多幫人。勤勞、樸實、善良的種子,自小就深深扎根在我的心里。

19歲時,我應征入伍,恰逢全國上下掀起“向雷鋒同志學習”的熱潮,雷鋒全心全意為人民服務的精神深深地感染了我。1966年,我在部隊里入了黨,被評為“學雷鋒標兵”,作為先進分子進京受過毛主席、周總理的親切接見。37歲那年,我從部隊轉業到地方。

在部隊大熔爐歷練的18年里,留下我從一個農家子弟一步步成長的足跡,我時常感恩,沒有黨的教育培養,就沒有自己的一切,因此立下要服務人民一輩子的初心和宏愿。

惠安是一個老區縣,全縣295個行政村中,有82個老區村。老區村地處偏遠,發展落后,群眾生活比較困難。從1988年起,我先后在縣老區辦、縣民政局、縣殘聯和縣人大常委會機關工作,一直從事扶弱助殘、扶貧濟困的事業,與扶貧開發結下了不解之緣。

在擔任縣老區辦負責人期間,我帶頭與全辦同志每人每月下鄉駐村5天,為老區群眾辦好事辦實事,幫助其中28個老區村開發果林基地近8000畝,成為老區群眾脫貧致富的“綠色銀行”。任縣民政局副局長兼殘聯理事長時,我組織開展“走百村、訪千戶”為殘疾群眾辦實事活動,探索實施“小額扶貧”工程,走訪全縣1.6萬多名殘疾人,逐一建立脫貧解困檔案,幫助他們發展養殖業脫貧致富……

在職17年間,我堅持“把辦公室設在群眾家中”的理念,騎著一輛老式自行車,踏遍惠安的山山水水,走訪萬家貧困戶,為數千名老區群眾、特困群眾和殘疾群眾落實幫扶政策,騎行7.9萬多公里。

山腰鎮古縣村革命“五老”林金玉、張坂鎮群賢村殘疾戶莊文明夫婦、黃塘鎮碧嶺村殘疾人楊清福……這些都是我長期幫扶的對象。林金玉于2004年病故,我去給老人送終,并繼續幫扶他的兩個殘障兒子,經常前去走訪慰問,每年春節給他們拜年。雖然山腰鎮、張坂鎮早在一二十年前就因區劃調整分別劃歸泉港區、泉州臺商投資區管轄,但我認為幫扶不分地域,幫人就幫到底,仍然繼續幫扶。

在惠安,有句俗語叫“窮苦人家難過年”。記得1992年臘月二十八,我到涂嶺鎮五社村慰問五保戶高水成老人,當揭開灶臺上的鍋蓋時,發現鍋底僅余半碗涼稀飯,再也找不到其他過年食物。萬家團圓時,老人的凄冷孤單讓我心里酸楚,我急忙從市場上買些肉魚幫他備好年貨。

由此,我萌生了給困難群眾拜年的念頭。從1993年開始,每年春節都是我最忙碌的時候,從大年除夕至正月初七,我自掏腰包采購年貨,騎著自行車挨家挨戶給困難群眾拜年,每年基本保持在10戶左右,從未間斷。

春節拜年,不拜富貴拜苦眾,至今已持續了27年。

對于我做的事,有人贊我“人民的好公仆”“當代的活雷鋒”,但也有人說我傻,有人認為我“假積極”,為了“出風頭”“撈本錢”。

說實話,面對這些質疑和異議,我心里也會感到難受和委屈。慢慢地,也就想通了。我想只要我做得對,就不管他什么風言風語,你說你的,我干我的。

陳欠水給殘疾人困難戶楊清福送年貨

2005年,我從縣人大常委會副調研員退休,也就在這個時候,我被確診為慢性結腸炎伴息肉,醫生囑咐我要多休息,家人希望我呆在家幫忙帶孫子,親戚朋友都勸我“你是處級干部,都退休了,還圖啥?”

“只有退休的干部,沒有退休的黨員”。我知道,這么多年,我已經和困難群眾建立了深厚的感情,把他們當作自己的親人,他們需要我,我也離不開他們。這份情,實在難以割舍。

于是,一輛自行車,一個軍用水壺,一個舊公文包這三個“老伙計”陪伴著我又重新上路。

退休15年來,除了參加有關會議和宣講活動外,其他時間都用于下鄉走訪,幾乎沒有休息,下鄉行程共計21.6萬多公里,走訪幫扶困難群眾和白內障患者4.7萬多人次,送2938名白內障患者到醫院實施免費手術,幫扶91人,救助困難群眾514人,助學1013人。

輞川鎮后坑村村民陳開進肢殘,妻子智殘,但他樂觀爽朗。從1999年起,我一直幫扶這個家庭,先后送羊、豬、牛給他飼養。在我20多年持續不間斷的幫扶和鼓勁下,如今他的養殖業已小有規模,每年單賣牛羊就可收入一兩萬元,家里蓋起了三層樓房,還清了所有債務,實現脫貧摘帽。

娶老婆、生孩子、蓋房子,陳開進以前想都不敢想的這三大人生夢想,如今都實現了。前些日子到陳開進家走訪,他又有一個新的夢想,就是攢錢給他兒子娶媳婦。看到這一家日子越過越紅火,我打心眼里高興。

陳欠水(右)在陳開進家幫扶

讓我欣喜的是,越來越多的殘疾人在政策的扶持和自己的努力打拼下,生活有了明顯的變化。

經常有人問我苦不苦,我說苦,但苦中有樂。除了讀書看報,我沒有其他的興趣愛好。我認為,享受攀比無止境,生活上過得去就行。每天下鄉,身體雖累,但精神上很充實、很快樂,現在我的身體還硬朗,沒有什么大的毛病。

但再怎么說,上了年紀,身體就大不如從前了。每天騎行四五十公里,時常感到力不從心,一遇到稍微高一點的坡,就得下車推行。這讓我意識到,自己總有干不動的那一天,如何讓這種愛心活動傳承延續,帶動更多的人來參與?

2012年3月,在縣紀委、文明辦、團委等部門的推動下,“陳欠水扶貧助弱”青年志愿服務活動正式拉開序幕。每個月第一個周末,我都會帶領學生和愛心人士到困難群眾家中開展慰問幫扶活動,獻愛心送溫暖。至今已是第8個年頭,開展志愿服務活動上百場。

陳欠水(左二)開展志愿服務活動

眾人拾柴火焰高。在我的帶動下,身邊有越來越多的人熱情地加入到扶貧助弱的隊伍中,有的參與志愿服務活動,有的捐款捐物,有的結對幫扶。紫山鎮一個個體戶主動找我讓幫忙聯系幫扶對象,捐8萬多元用于貧困戶大病救助;也有不少群眾會在我下鄉途中攔住我,從超市買來米油托我轉給困難群眾。

泉州市紀委監委志愿者與陳欠水(中)一同下鄉走訪慰問困難戶

黨的十八大以來,習近平總書記發出打贏脫貧攻堅戰的號令,黨和國家的扶貧力度持續加大,每一戶困難群眾都有干部掛鉤幫扶,有計劃、有措施、有監督,扶到了點子上,群眾的獲得感大大提升,困難面也越來越少。有了黨委政府重視和大家參與,我明顯感覺身上的擔子輕了許多,這些年主要在做一些白內障患者的初步診斷和為困難群眾提供信息咨詢服務。

陳欠水為白內障老人做初查

年輕時在部隊,我就接受“三大紀律、八項注意”“不拿群眾一針一線”的紀律教育。在幫扶中,我仍以共產黨員的標準嚴格要求自己,堅持“三不準”鐵紀:不準吃飯不交伙食費,不準接受招待吃請,不準接受禮物。幾十年來,這個規矩從未打破。

我感到虧欠的是,老伴和兒女跟著我受了不少苦。在家庭經濟并不寬裕的情況下,這些年我個人捐資22.4萬多元用于幫扶困難群眾。在縣民政局工作時,當時有集資房政策,但我拿不出錢就放棄了,現在家里住著的房子是10多年前的安置房。

有一次,我給幫扶的一戶殘疾戶送去了幾袋大米,后來他無意中說這牌子的米好吃,我每次都買這米送給他。我愛人有點委屈,說我給困難群眾送的米一斤3塊多,自己卻吃2塊多的。我只能安慰她說:咱們的菜比他們好。

我經常跟家人說,與困難群眾相比,咱們的生活已經好多了,現在有能力就幫他們一把,“大家好,我們才會好”。這么多年來,我的家人從最初的委屈、埋怨,到后來的理解和支持,始終不離不棄,我發自內心感激。老伴每天凌晨4點雷打不動為我準備早餐,兒子特意送我一臺強光手電筒老人手機,方便我為白內障患者作鑒定和夜間照明。

雖然我沒有給孩子們留下什么物質財富,但我卻把精神留給了他們。我兒子是企業職工,女兒是鄉鎮中學職工,在我的言傳身教下,他們都能吃苦、很爭氣,在各自崗位上踏實工作,受到好評。我認為這比什么財富都重要。

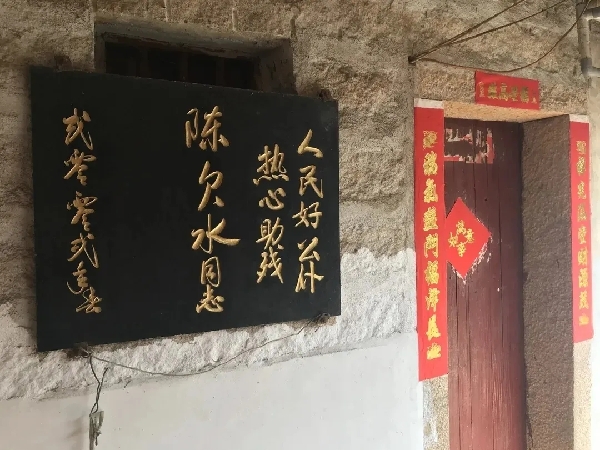

貧困戶在家門口懸掛的石匾

這些年,我受到黨和人民的肯定和褒揚,共獲得33次市級以上榮譽,其中有8次被評為全國先進:全國五一勞動獎章、全國最美志愿者、全國職業道德先進個人、全國殘疾人扶貧先進個人……但我覺得最有份量的是三次獲評優秀黨員,分別是1997年6月、2001年6月、2011年6月,被授予“福建省優秀共產黨員”稱號。

當前,全國脫貧攻堅正在進行最后沖刺,讓困難群眾都過上好日子,這是我這輩子孜孜以求的夢想,如今就要實現了!此時,作為一名老黨員,我的心情十分激動,深深為黨的英明偉大和國家的繁榮富強而自豪。

“人的生命是有限的,而為人民服務是無限的,我要把有限的生命投入到無限的為人民服務中去。”有生之年,我將永遠以雷鋒為榜樣,只要群眾需要,我就一直幫下去……

口述:陳欠水(惠安縣人大常委會原副調研員)

整理:鄭婷、余秋莎

供稿:惠安縣紀委監委

圖片來源:新華社、泉州晚報、惠安縣委文明辦等