盛世良臣李光地

官員為官,生前身后,自有評價,既有百姓的評價,亦有最高統治者的評價。清代泉州人李光地,被世人稱為盛世良臣,且得到康熙帝和雍正帝兩位皇帝的很高評價,這也是很不容易的。實際上,李光地也無愧于這些贊譽。

李光地,字晉卿,號厚庵,又號榕村,泉州安溪湖頭人,生于明崇禎十五年(1642)。清康熙九年(1670),登進士榜,殿試第五名。歷官翰林院庶吉士、編修、侍讀學士、直隸巡撫、吏部尚書兼文淵閣大學士。康熙五十七年(1718)去世,享年七十七歲。

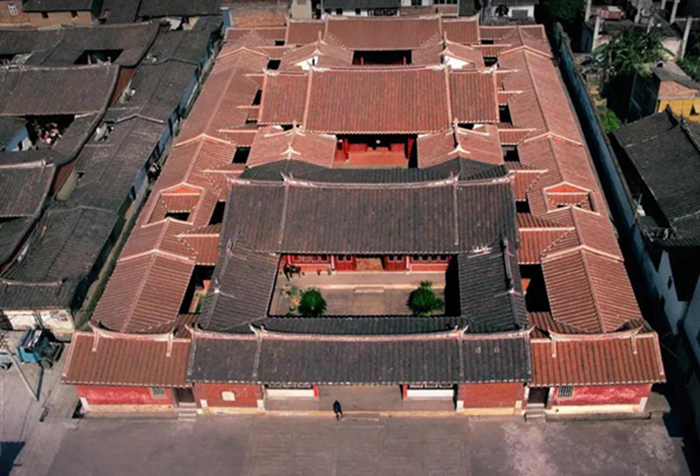

李光地主題公園

李光地之所以被稱為盛世良臣,無疑在于其為官期間匡世濟民的各種優異表現。自舉進士步入仕途后,正值康熙盛世,為官近半個世紀,官至大學士,且在這個位置上長達十三年之久。無論在朝廷還是在地方為官,他始終忠于職守,公正廉明,勤懇從政,政績非常突出,為康熙盛世的形成,立下卓著功勛。

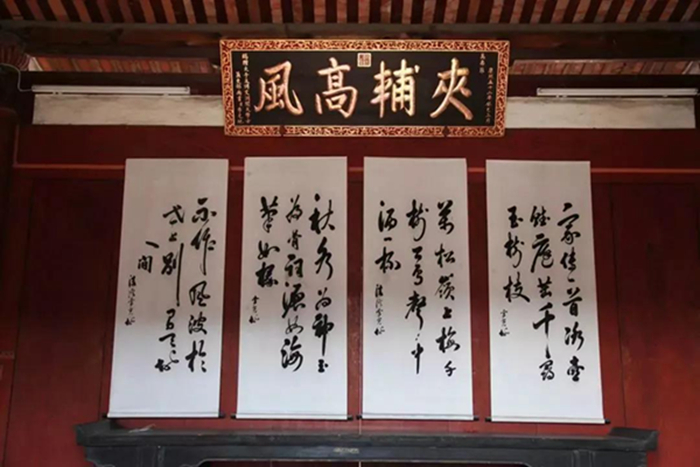

李光地的四幅親筆詩作和康熙御賜“夾輔高風”匾額

李光地勤懇理政、匡世濟民,最為突出的表現,首先是協助康熙平定三藩叛亂,有利于清初國家的統一,社會的安定,百姓的安居樂業。清朝初年,受到重用的明朝降臣,形成幾股嚴重的割據勢力,尤以三藩為最,即鎮守云南貴州的平西王吳三桂,鎮守福建的靖南王耿繼茂之子耿精忠,鎮守廣東的平南王尚可喜之子尚之信。這三股割據勢力,日益膨脹,擁有大量軍隊,各霸一方,給清王朝的統治造成極大威脅。清廷對三藩早就懷有戒心,康熙皇帝親政后,采取了某些抑制措施,可是未能解決根本問題。康熙十二年(1673),決定撤除三藩封地,三藩皆不肯交出權力,竟然起兵反抗。當時,耿精忠集重兵于仙霞關,鄭經則聚兵于漳州與潮州之界。李光地恰于其時請假回鄉省親,鄭經與耿精忠派人前來收買,他斷然拒絕,為防止不測,帶著家人親屬,藏匿于家鄉附近山谷中,并常常更換住處,“晝之所游,夜輒易處”。康熙十四年(1675),秘密派人抄小道奔赴京師,向康熙皇帝進呈蠟丸疏,陳述福建形勢及平定叛亂之計。他對康熙皇帝說:福建所轄地域不大,且較為偏僻閉塞,自耿精忠和鄭經割據以來,不斷搜刮勒索,早已是民窮財盡,而耿精忠和鄭經亦已成強弩之末。南來圍剿的朝廷大軍,應當抓緊發動攻擊,不能給耿精忠和鄭經太多時間,以免夜長夢多,橫生變故。目前,耿精忠全部兵力都在仙霞關,鄭經兵則在漳、潮之界,惟有汀州小路與贛州接壤,而防守這里的叛軍,不過只有千來個疲憊之卒。我聽說南來進剿的朝廷大軍,皆與叛軍在多處鏖戰,而不曉得出奇制勝,直搗虛弱之處,這實在是大大失策了。應當針對叛軍防守空虛之處,選擇精兵萬人或者五六千人,佯裝要進入廣東,而由贛州直抵汀州,大概也就七八天路程而已。兩路叛軍發現汀州情況危急,想前往救援,沒有一個多月根本無法抵達,到那時我大軍早已經入閩了。叛軍所有兵力都在閩地邊境,內地空虛,我大軍如果從汀州小路直插腹地,則兩路叛軍皆不戰自潰。請密令領兵將官,探清敵方布防的具體情況,適時進攻。又因為小路崎嶇難行,必須讓鄉兵走在大軍之前,步兵又安排在馬兵之前,如此,方為萬全之策,絕對能有取勝的把握。此前,當三藩叛亂戰禍蔓延半個中國,這件事在議政王大臣內曾引起了激烈爭論。許多腐朽官僚,竟與三藩遙相呼應,要求清廷殺掉主張撤藩大臣,向三藩謝罪,提出只要安撫,叛亂自定。康熙皇帝認為,藩鎮久握重兵,勢必對國家危害甚大,力主天下大權,當統于一,主張平叛。李光地密疏上達時,康熙頗為激動,嘉獎其忠,又讓兵部將密疏抄錄給領兵大臣。由于三藩叛亂,目的在于分裂割據,得不到人民支持,終在康熙二十年(1681)被平定了。這次平叛的勝利,使國家避免了大分裂,有利于多民族國家的鞏固和發展。三藩平定后,拉哈達白王上疏稱,李光地矢志為國,顛沛不渝,宜于褒揚。于是,康熙帝命嘉獎,又擢升為侍讀學士,以表其功。

李光地家族書屋賢良祠

李光地為官,矢志為國,匡世濟民,另一突出表現,是促成康熙平定臺灣,并推薦泉州人施瑯擔負這個重任。三藩平定后,統一臺灣的問題被提到議事日程上來。鄭成功死后,兒子鄭經嗣位,沉溺于酒色,于康熙二十年(1681)病死。鄭經死后,臺灣內部矛盾隨即尖銳化,派系斗爭迅速激烈,大臣馮錫范襲殺監國鄭克臧,鄭經次子鄭克塽嗣延平郡王位。鄭克塽幼弱,年僅十二歲,又是馮錫范女婿,故成為馮錫范和劉國軒手中傀儡。鄭氏政權內部腐敗,互相傾軋,原來所高舉的抗清旗號,已逐漸失去號召力。如此,人心惶惑不定,形勢日蹙,人人思危。形勢變化有利于統一大業。于是,李光地上疏稱,鄭經已死,子鄭克塽幼弱,部下爭議不休,應利用這個機會,盡速加以平定。且舉薦內大臣施瑯擔綱,認為熟悉海上形勢,又知兵法,可以重用。康熙采納了這個意見。康熙二十年(1681)九月,任命施瑯為福建水師提督,偕將軍總督等,統舟師進取澎湖和臺灣。康熙二十二年(1683),平定臺灣,實現了祖國統一大業。

相門知理學,府第傳乾坤

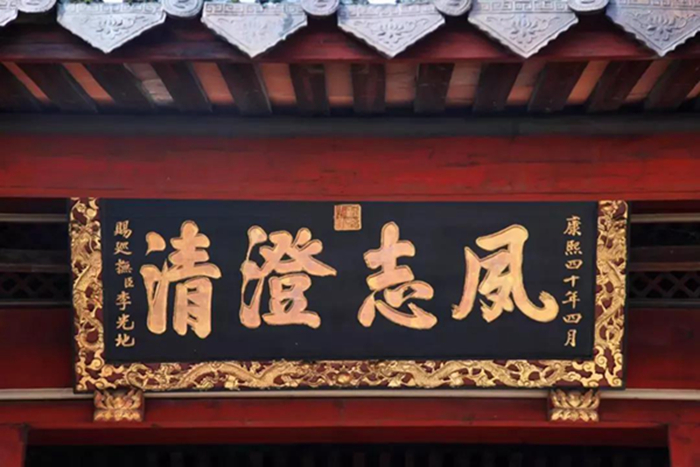

李光地稱為盛世良臣,匡世濟民的突出表現,還在于勤政為民,尤其幾年的直隸巡撫任上。康熙三十七年(1698),出任直隸巡撫。任職期間,采取寬刑薄賦政策,民得以安。當時,漳河和子牙河屢屢泛濫,李光地奉命修治。為此,李光地不辭勞苦,親自到治河現場,勘探源委,進而采用堵口浚閘措施,加以治理,如此,百姓免遭水患,而下流也更加通暢。緊接著,又疏清開諸州縣水田,引漳、淦、滹、沱諸河之水,予以灌溉,頗有成效。隨后,又裁減不必要的河兵一千二百名,節省了大量的開支。后來,永定河亦出現嚴重水患,李光地又奉詔修治,兢兢業業。工程浩大,自柳家務到柳岔口,筑堤開河二百余里,傾注了大量心血。修治竣工后,灌溉沿河大量耕地,冬春小麥,皆獲豐收。康熙皇帝親臨巡視,動情地對諸大臣說:朕用一清正撫臣,便歲豐民樂。除書“夙志澄清”匾額鼓勵外,又解御衣冠賜之。

康熙皇帝賜封李光地牌匾

李光地被稱為盛世良臣,當然還有治國理政思想方面的貢獻,以及竭力促成康熙大興朱子理學。康熙四十四年(1705),李光地拜文淵閣大學士。當時,康熙潛心理學,旁闡六藝,御纂《朱子全書》及《周易折中》《性理精義》諸書,皆命李光地校理,日召入便殿,研求探討。

李光地故居

因此,康熙皇帝對李光地極為倚重。康熙五十二年(1713),讓李光地參加千叟宴,賜賚有加。不久,李光地以病乞休,康熙帝溫旨慰留。兩年后,李光地再次請求退休,且稱母喪未葬,康熙帝同意請假兩年,賜詩送行。康熙五十六年(1717),李光地還朝,又累疏求罷。皇帝以大學士王掞方正在休假,暫止之。康熙五十七年(1718)去世。康熙帝遣恒親王允祺祭奠,賜金千兩,謚文貞,又令工部尚書徐之夢護其喪歸。復諭閣臣:“李光地謹慎清勤,始終一節,學問淵博。朕知之最真,知朕亦無過光地者!”雍正初,又獲贈太子太傅,祀賢良祠。著有《榕村全集》。