2006年3月,羅豪才在全國政協十屆四次會議上作政協提案情況工作報告。

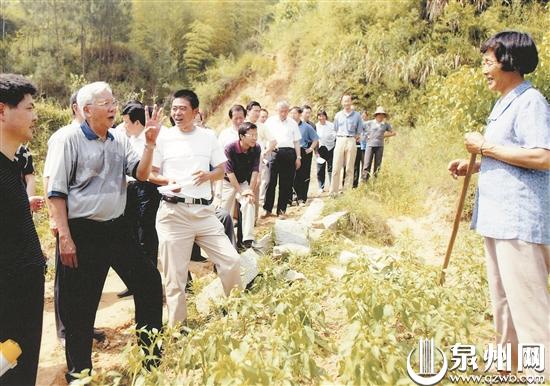

2005年6月,羅豪才在安徽大別山地區調研期間與當地農民交談。

羅豪才任最高法院副院長期間的工作照

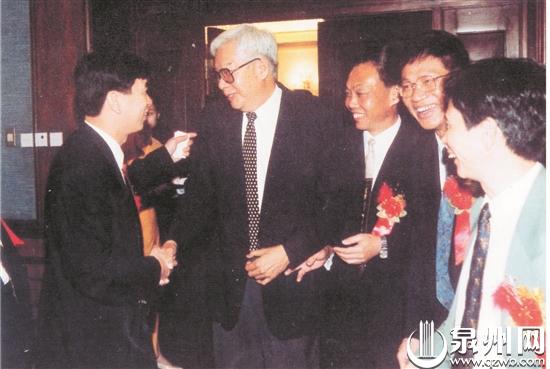

1996年6月,羅豪才(左二)出席在北京舉辦的安溪鐵觀音茶王賽。

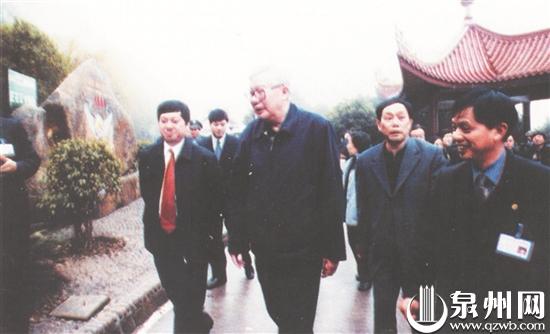

2003年2月,羅豪才視察國家4A級旅游區清水巖。

他是著名法學家、教育家;著有多部在學術界有重要影響的著作,參與了多部行政法律的論證和草擬工作,成為中國現代行政法學的開拓者、奠基人;因在教育事業作出突出貢獻而獲得“蔡元培獎”;是新中國僑務工作的重要參與者、見證人和領導者

人 物 名 片

羅豪才(1934年—2018年),祖籍福建泉州安溪,新加坡歸僑,著名法學家、教育家和社會活動家,中國共產黨的優秀黨員。北大法律系教授、博導,歷任北京大學副校長、北京市僑聯主席,中國僑聯副主席,中國法學會副會長,最高人民法院副院長,致公黨中央主席,第九屆、第十屆全國政協副主席,曾兼任中國和平統一促進會會長,中國人權研究會會長等職務。

熱愛祖國 熱愛人民

反侵略反殖民少年先鋒

羅豪才祖籍安溪縣金谷鎮美洋村官嶺,他的祖父19歲就與鄉親結伴到緬甸謀生,后移居新加坡。1934年3月15日,羅豪才出生于新加坡西南裕廊海濱,為家中長子。

1937年盧溝橋事變后,中國國內抗戰形勢日益嚴峻。他的父親和伯父雖然收入微薄,但同樣積極捐錢捐物支持國內抗戰。

1941年珍珠港事件后,日軍攻占了新加坡,對當地支援國內抗戰的華人展開了瘋狂報復。他的伯父同許多進步人士及熱心華僑都慘遭日軍殺害,父親則逃亡印尼。當時,羅豪才雖然年紀很小,但是家人、鄰居受害的經歷以及這期間的所見所聞使他對日本侵略者充滿了仇恨,他也慢慢和當時積極抗日的進步人士及進步組織走得很近,幫助抗日人員、游擊隊員捎帶物資通過日本人的關卡,后來加入了進步組織的外圍組織。

1945年日本投降后,英國迅速回來接管了新加坡,但是人們的生活并沒有獲得改善,有識之士開始進一步思索新加坡的未來。1950年1月,羅豪才考入南洋華僑中學初中部學習,這是當時新加坡乃至整個東南亞最頂尖的華校,也是島內進步勢力最活躍的一所學校。進入華中后,他很快與鄭萬英、王清泗等進步同學接上了頭,積極組織學潮和革命活動,危險無時不在。

1951年,羅豪才在上學路上遭遇抽查,書包中的進步傳單成為所謂“罪證”,他被捕了。在被關押一年多之后,英殖民當局借口他的出生證丟失,將他驅逐出境。1952年,羅豪才與王清泗等其他難友一起從紅燈碼頭登船,離開新加坡,駛向中國大陸。那一年,他剛滿18周歲。

回到祖籍國,羅豪才先被安排到廣州知用中學,后又轉入江蘇省無錫市第一中學學習。1956年,羅豪才考入北京大學,成為法律系的一名大學生。因為曾有抗日、抗英活動經歷,他比許多同學更成熟,加上又有一顆公益心,第一年便當了班長。

立德樹人 公平正義

中國行政法學奠基人

羅豪才是我國著名的法學家、教育家。他長期從事法學教學和研究工作,在憲法學、行政法學等領域學術研究方面有著深厚的造詣。他擔任北京大學教授數十載,嘔心瀝血,立德樹人,為學科建設和人才培養作出了突出貢獻,為國家培養了大批法學優秀人才,堪稱桃李滿天下,深受學生們的崇敬和愛戴。

畢業后,羅豪才留校任教,先后擔任助教、講師、法律系副主任。1980年,他參加了在荷蘭舉行的國際法學協會年會。面對世界法學界的發展狀況,他痛感國內法學研究的落伍和資料的匱乏。因此,他抓住一切機會充實自己。不久,他獲準赴新加坡探望母親和弟弟妹妹,在三個月的探親時間里,他穿行于當地的各個書店和圖書館,整日忙著收集信息,查找資料。1984年,羅豪才又以訪問學者的身份赴美國哥倫比亞大學進修。在短短一年的時間里,他先后走訪了美國、加拿大20多所大學的法學院,與外國法學研究者們進行深入探討。至今,在北大法律系的圖書資料室里,學生們閱讀的許多法學資料,就是當年羅豪才從國外帶回的。

1983年,在羅豪才與中美法學界的幾位著名專家、教授的倡導下,由國家教委、司法部主管的中美法學教育交流委員會正式成立,羅豪才任中方執行主席(后為代主席)。在該委員會存續的14年里,向美國派出多名學習進修、訪問考察的人員,其中不少人學成回國后,成為所在院校法律教學的骨干。

與此同時,他們還舉辦多次中外法學研討會,使近千名教師、學生受益。在治學上,羅豪才的教學與研究頗具特色。他認為,在學術研究上不要有門戶之見,建立學科要依靠團隊精神,要提倡爭鳴、爭辯。尤其是對年輕人,更要鼓勵創新意識。

1986年,羅豪才出任北京大學副校長。在副校長任上,羅豪才堅持開放辦學、改革行政,曾代表系、校方與國外的院校簽訂了數十項交流協議,他要求下屬職能部門要為申請出國留學的人員提供方便和服務,他主張學校應全方位向外開放,在條件允許的范圍內,多招收外國留學生,特別是有關中華民族文化的學科。

在1986年至1995年羅豪才擔任北京大學副校長、教授期間,他還兼任北京市僑聯主席、中國僑聯副主席、北京市人大常委、致公黨中央副主席、中國法學會副會長,雖身居高位、肩挑數職,但他依然沒有放棄教學和學術研究,即使在擔任最高法院副院長時,仍帶博士生。對學術研究他“癡心不改”,更多的是出于“職業偏好”。

數十年的學術生涯里,羅豪才取得了豐碩的研究成果。他著有《資本主義國家的憲法和政治制度》《行政法論》《行政法學》《現代行政法的平衡理論》《軟法亦法》《談法治 話人權》等多部在學術界有重要影響的著作。他主編的《行政法論叢》系列叢書,成為展示行政法學最新理論研究成果的重要平臺。在潛心理論研究的同時,他注重將司法審查研究與實踐相結合,作為全國人大常委會法工委行政立法組的負責人之一,參與了多部行政法律的論證和草擬工作。

2013年8月,年近八旬的羅豪才獲得“蔡元培獎”,這是北京大學對他為教育事業作出突出貢獻的最高表彰。

在擔任最高人民法院副院長期間,羅豪才堅決貫徹院黨組決策,忠實履行職責,推動分管的行政審判、法官教育培訓等工作取得明顯成效,為人民司法事業作出了重要貢獻。他按照中共中央依法治國的方針和院黨組的具體部署,積極探索完善具有中國特色的行政審判制度,大力推動行政訴訟法、行政處罰法等法律的制定實施,指導查辦了一批重大行政審判案件。他參與籌建國家法官學院,加強和完善法官培訓體系化建設,促進了人民法院法官隊伍整體素質提升。

畢生奉獻 愛僑護僑

備受海內外僑界擁戴

羅豪才是著名的歸僑領袖,是新中國僑務工作的重要參與者、見證人和領導者。

他始終與“僑”有著一種難以割舍的特殊感情,堅持不懈地為歸僑僑眷和海外華僑華人真誠奉獻。他切身感受到新中國僑務事業的發展,特別是改革開放以來僑務工作的蓬勃開展。“國運興,僑運興”,是他積數十年實踐經驗而生發的真知灼見。

早在中學和大學期間,他就被推為華僑學生的“頭領”。在北大不到一年,他就成為學生會和團委會華僑工作部負責人,第三年即當選為北京市僑聯委員。為溝通華僑學生與國內學生的關系,羅豪才做了許多協調工作。他任校領導后,又在處理入學、工作分配、出國探親、派遣留學人員等問題上,為維護歸僑僑眷的利益做了大量工作。

作為法律專家,他為歸僑僑眷權益保護法的制定提出了許多有價值的意見和建議。在1997年擔任致公黨中央領導職務后,他又多次以個人或黨派的名義提出關于貫徹落實歸僑僑眷權益保護法,解決華僑農場、林場的困難,改善僑商投資環境等問題的提案和建議,推動建立與歸僑僑眷、海外僑胞和臺港澳同胞更加廣泛而密切的聯系,走出一條能夠體現黨派特點的僑務工作新路。

他關注華僑華人在居住國的生存和發展,對20世紀90年代在印尼發生的大規模暴亂表示極大的義憤,堅決支持我國政府對印尼華僑華人問題的立場和看法。他重視做新僑和華裔新生代的工作,鼓勵海外僑胞積極融入當地主流社會、弘揚中華文化。

他與國內僑界和海外僑胞有著廣泛的社會聯系,出訪過40多個國家和地區,可以用普通話、閩南話、廣東話和英語同僑胞溝通感情。羅豪才領導的中國致公黨不但注意做海外愛國僑團的工作,還憑借與海外洪門的歷史淵源關系,與未建交國家開展適當的民間外交活動。在與海外傳統僑團交往中,注重突出中華傳統文化的紐帶和聯系作用,廣交朋友,深交朋友。在與未建交國家政要和政府部門打交道過程中,注重介紹和宣傳我國政黨制度的特色和優點,有的放矢,大大拓展了我國對外交往和國家發展的空間。

他支持華僑華人研究,團結了一大批專家學者,在僑界享有崇高威望。作為中國人權研究會會長里唯一的民主黨派人士,他積極對外宣傳中國人權發展,對西方反華勢力在中國人權問題上的無端指責進行了堅決的斗爭,指出中國已經逐步形成了人權保障的“中國模式”,走出了中國特色的人權發展道路,為中國人權理論建設和人權事業對外交流合作發揮了重要作用。

羅豪才把個人經歷概括為兩個不解之緣:一個是僑,另一個是法律。他與海外僑團和僑界人士建立了廣泛而又密切的聯系,并為之提供力所能及的服務,因此深受海內外鄉親、僑界朋友的信任和愛戴。

致力為公 參政興國

力促國家和平統一

在1998年3月召開的全國政協九屆一次會議上,羅豪才當選為全國政協副主席。

他熱愛人民政協事業,在擔任全國政協和中國致公黨領導職務期間,堅決貫徹中共中央關于統一戰線和人民政協的方針政策,積極參加國家政治生活,圍繞黨和國家中心工作建言獻策,為堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度、鞏固和發展愛國統一戰線,作出了積極貢獻。

他注重參與全國政協的調查研究活動,就僑務工作、海西建設、生態環境保護、高等教育、河洛文化研究等問題,多次帶領致公黨和有關部門成員赴福建、廣東、青海、陜西、河南等地視察調研,就推動相關工作積極提出意見建議。

他先后率團訪問越南、泰國、緬甸、澳大利亞等國家,并在京會見過美國、冰島、韓國、日本等國家的外賓,在外事活動中,注重介紹我國國情,宣傳我國改革開放和現代化建設的巨大成就,為深化我國與有關國家友好交往作出了貢獻。

羅豪才還積極開展對臺工作,致力于祖國統一大業。1998年11月,他與全國政協副主席張克輝一起,率全國政協港澳臺僑委調查組到泉州調研海峽兩岸文化交流狀況。在聽取匯報后,羅豪才就如何進一步加強對臺工作提出了意見。他還率調研組到華僑大學開座談會,了解有關對臺文化交流情況。2000年3月11日,他在《人民日報·海外版》發表題為“發揮海外僑胞作用,完成祖國統一大業”的文章說:“我們真誠地希望廣大海外僑胞繼續關注祖國和平統一大業,促進兩岸經貿合作,促進兩岸人民往來與交流,促進兩岸溝通與理解,進一步增強團結,增進共識,只要主張‘一個中國’,反對分裂,都是一家人,都應當為實現中華民族的偉大復興、促進人類文明的發展進步作出自己的貢獻。”2007年2月8日,福建人民出版社在北京隆重召開《閩南方言大詞典》出版座談會,羅豪才和張克輝出席座談會,羅豪才認為該書以大量的語料證明海峽兩岸人民同根、同緣、同語的事實,該書的出版,對遏止“文化臺灣”乃至“政治臺獨”具有重要的現實意義。離開領導崗位后,羅豪才還以個人名義屢次邀請臺灣法學界同仁回鄉考察,始終身體力行推動祖國和平統一。

鄉音未改 孜孜以求

桑梓發展盡心盡力

祖籍福建安溪的羅豪才情系桑梓,多次到福建考察調研,助力家鄉發展。羅豪才雖不在安溪出生長大,卻從長輩那里傳承了一口濃濃的鄉音。他通曉四種語言和方言,但讓人最親切的還是他那純正的閩南話。每次見到鄉親,他總是噓寒問暖,家鄉長短,一往情深,只要不違反原則,都盡力幫忙。

2000年,他到泉州考察,并到安溪視察城鎮建設和茶文化活動等情況。2001年,他率全國政協港澳臺僑委調研組來福建調研港澳臺僑人士在福建捐資辦學的情況。2001年8月,他參加“緬懷嘉庚先生業績,弘揚愛國愛鄉精神”紀念大會。2002年10月底,羅豪才率全國政協委員赴閩視察團到泉州視察《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》實施情況,視察了南安市蟠龍開發區、南益紡織公司、南星機械、永春縣僑建工程、泉州華僑歷史博物館、海交館和華僑大學,并與華大法律系教師進行座談。

2003年2月,羅豪才來閩視察廈門民辦大學南洋學院后,到泉州永春慰問北硿華僑農場的歸僑僑眷,給他們送去慰問金,并與當地領導研究解決部分歸僑僑眷困難的措施。之后,到泉州出席了中國閩南文化節暨第二屆中國泉州“海上絲綢之路”文化節開幕式和“閩南文化論壇”。

2008年2月8日,正是農歷正月初二,羅豪才和中國僑聯主席林軍一行帶著中央“五僑”的關心和祝福,前往廈門市同安區竹壩華僑農場,看望慰問農場的困難歸僑職工,代表中央“五僑”向農場贈送了慰問金。

安溪縣是羅豪才的故鄉。1997年11月,第三屆世界安溪鄉親聯誼會在安溪舉行,他回到家鄉出席。2006年11月,第六屆世界安溪鄉親聯誼會在安溪舉行,他再一次回到家鄉出席大會。

安溪縣是中國烏龍茶之鄉,是名茶鐵觀音的發源地,鐵觀音名茶飲譽海內外。1996年6月,安溪縣委、縣政府在北京釣魚臺國賓館舉辦茶王賽,羅豪才出席觀看賽事活動。2000年12月,安溪舉辦“中國茶都(安溪)茶文化旅游節暨中國安溪鐵觀音烏龍茶節”,他為大會題詞:“同心同德,開拓進取,建設現代化安溪!”2002年底和2003年底,第一、二屆中華茶產業國際合作高峰會在安溪舉行,他發來賀電表示熱烈祝賀。

專家點評

■王亞君(中國僑聯原副主席、福建省僑聯原主席)

廣受敬重的羅豪才先生離開我們已經兩年多了。兩年多來,先生偉岸的身影、慈祥可親的音容笑貌,對祖國對人民的卓著功勛不時涌現在我的眼前,久久難以釋懷。“云山蒼蒼,江水泱泱,先生之風,山高水長”,一代法學大師,杰出歸僑領袖的君子本色、長者風范、家國情懷、奉獻精神長留人們心中。在這爍玉流金的季節,我們益發想念他……

為人,先生溫文儒雅、謙遜有禮、平和真誠,卻又深明大義、疾惡如仇、視死如歸!對百姓,他厚愛有加、極力呵護,從不“官高一等”;對學生和下屬,他作風民主、嚴以律己、寬以待人,有如良師益友;對家鄉,他真情流露,從不掩飾他的思念,只要不違背原則,他總是盡力幫忙。單位附近的小酒樓、家中的餐廳,是他自費接待鄉親并和鄉親們開懷暢敘的地方。他是家鄉人民引以為傲的忠臣、赤子。

為學,他勤勉躬耕,數年如日,博采眾長、學貫中西;治學,他認真嚴謹、張弛有度、結合實際、開拓進取;他從高處站,往遠處看,為求社會公平正義,彰顯大家大國風范,成為中國現代行政法學的開拓者、奠基人,為共和國的民主法治建設做出了卓越貢獻。

為官,他對民族對國家對人民無比忠誠,將個人命運和中華民族的興衰榮辱融為一體。“居廟堂之高則憂其民,處江湖之遠則憂其君”,心懷民生,心系基層,經常深入群眾訪貧問苦,幫助解決實際問題,全力維護國家利益、民族利益、群眾利益、僑胞僑眷利益。他清正廉潔、一身正氣、兩袖清風,深得民心、深孚眾望,是海內外鄉親和僑界擁戴的歸僑領袖。

先生一生光明磊落,奉獻至偉。他的高風亮節,宛如家鄉的鐵觀音,沁人心田,芬芳華夏!他的一生是愛國的一生,奮斗的一生,奉獻的一生,輝煌的一生。他是著名歸僑、法學家、教育家和社會活動家,中國致公黨的杰出領導人,中國共產黨的優秀黨員,人民的好兒子。他堅定的信念、高尚的品格、淵博的學識和忘我的精神,為我們樹立了崇高的榜樣,永遠值得我們學習、尊敬和懷念!

山川常綠,先生不朽!

??? 記者 謝偉端 通訊員 陳克振/文?圖片為資料圖片