6月12日,《國歌條例》經(jīng)香港特區(qū)立法會通過正式刊憲生效。從此,國歌奏唱、保護(hù)和推廣在香港有法可依。今年也是《國歌法》施行的第四年。

“起來!不愿做奴隸的人們!把我們的血肉,筑成我們新的長城……”無論走到哪里,只要聽到這熟悉的旋律,每個中國人的心都會激動不已,頓生力量。每一句歌詞,每一個音符,都那么昂揚。

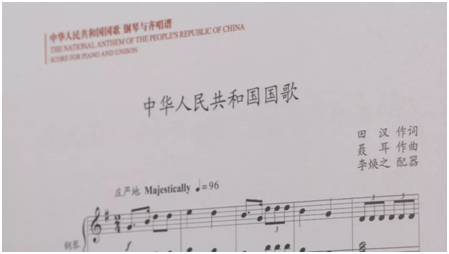

說起國歌,大家都熟知它由田漢作詞、聶耳作曲,卻不知道為它編配管弦樂總譜的是有著“人民音樂家”稱號的李煥之。

李煥之為國歌配器

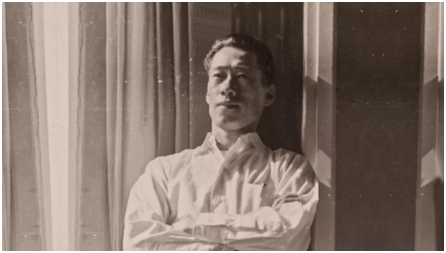

李煥之像

李煥之(1919-2000),出生于香港,祖籍福建晉江池店,是我國著名作曲家、指揮家、音樂理論家。自1954年起,歷任中國音樂家協(xié)會常務(wù)理事、書記處書記、副主席,音協(xié)創(chuàng)作委員會主任,《音樂創(chuàng)作》主編等職務(wù)。1985年當(dāng)選中國音樂家協(xié)會主席。

1938年,19歲的李煥之毅然決然放棄繼承家中的商行,背著全家人、懷著滿腔熱血,長途跋涉到達(dá)延安,進(jìn)入魯迅藝術(shù)學(xué)院音樂系學(xué)習(xí),同年11月加入中國共產(chǎn)黨,開啟了他以歌為戈的革命生涯。在抗日戰(zhàn)爭以及解放戰(zhàn)爭時期,他用自己的才華,譜寫出激昂振奮的音樂作品,為新中國的成立貢獻(xiàn)了力量。

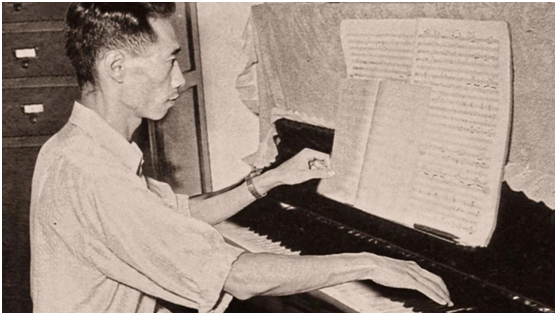

1950年,李煥之開始探索為國歌配置和聲,第二年參加中國青年藝術(shù)團(tuán),赴東歐各國巡演時,第一次為國歌編配了管弦樂總譜。1953年,中央指示要組織作曲家為國歌編配一份標(biāo)準(zhǔn)的管弦樂總譜。源自對國歌的熱愛,李煥之情不自禁在鋼琴上摸索適合國歌的一些和聲語言。經(jīng)過審聽、討論和評定,1954年,李煥之為國歌編寫的和聲和管弦樂隊配器及鋼琴伴奏譜脫穎而出,由周恩來總理批準(zhǔn)確定為發(fā)放到全世界的正式版本,成為現(xiàn)今在全世界通用的法定版本。

然而,李煥之為國歌編配合唱與管弦樂總譜的故事卻鮮為人知,低調(diào)的他鮮有與國歌一起被提及。三十年后,他的長子,國家一級錄音師李大康在錄制國歌立體聲版本時,才得知該管弦樂總譜是他父親的作品。

1999年,李煥之(左)與長子李大康聊過去的事兒

從1935年開始創(chuàng)作歌曲,李煥之的創(chuàng)作生涯經(jīng)歷了抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭、建國初期和改革開放后等幾個階段,他的作品展示了他音樂人生之旅的心路歷程,也記錄了中國革命的曲折和光輝路程。其中,《社會主義好》《汨羅江幻想曲》《東方紅》是家喻戶曉的歌曲,深受群眾喜愛。他曾多次為冼星海的《黃河大合唱》進(jìn)行總譜整理、訂正,他創(chuàng)作的管弦樂《春節(jié)序曲》已成為每年新年音樂會上的必演曲目,成為全球華人春節(jié)的共同記憶。

1954年6月,李煥之在北京石板房24號開始構(gòu)思創(chuàng)作《春節(jié)組曲》

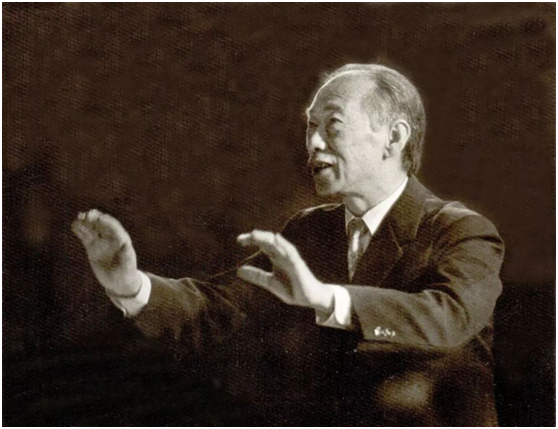

1995年,在紀(jì)念《義勇軍進(jìn)行曲》創(chuàng)作60周年的大型盛典音樂會舉行之際,李煥之說:“我能為我們偉大祖國的國歌編配管弦樂總譜,這是一個音樂工作者應(yīng)盡的職責(zé),我也為此感到無上榮光!我相信,全國人民在新的歷史時期,國歌將永遠(yuǎn)與國旗、國徽一起,成為我們偉大祖國的象征和標(biāo)志,激勵著我們?nèi)f眾一心,向著光輝的未來,前進(jìn)!前進(jìn)!前——進(jìn)——進(jìn)!”

李煥之在橋兒溝教堂門前組織排練合唱

為了近距離緬懷這位享譽世界的音樂大師,讓更多的泉州人了解李煥之、走近李煥之,通過他的音樂激發(fā)大家愛國愛鄉(xiāng)的情懷,晉江市在池店鎮(zhèn)池店中心小學(xué)科技樓四樓設(shè)立了李煥之紀(jì)念館,并將館內(nèi)資料分為“情系桑梓”“奔赴延安”“獻(xiàn)身音樂”“音樂之家”等十多個部分。通過圖文并茂的資料,大家可以深入地了解人民音樂家李煥之先生被音符串起的不平凡的一生。

1985年,李煥之在音樂會上指揮合唱

“七個音符,一部人生”,李煥之在八十歲生日時隨手寫下了這樣的人生總結(jié)詞。從16歲創(chuàng)作首部曲譜《牧羊哀歌》,到81歲離世前的最后一首作品《大地之詩》,在65年的音樂生涯中,李煥之共創(chuàng)作了三百多首膾炙人口的音樂作品,撰寫了三百多篇音樂理論文稿、二十多萬字的《作曲教程》專著,留下了珍貴的遺產(chǎn),為中華民族音樂事業(yè)的繁榮昌盛傾注了全部的心血。他是人民的音樂家,也是家鄉(xiāng)人永遠(yuǎn)的驕傲。