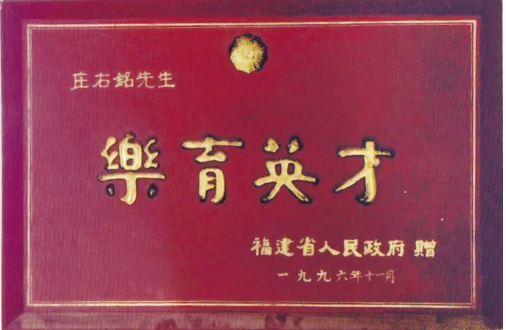

他是首屆新加坡儒商學會會長,一生與教育結緣,在海外致力于推廣華文教育;他在國內尤其家鄉慷慨捐助教育事業,福建省人民政府表彰其“樂育英才”;他養育五男四女,全部學有所成,獲九碩士、四博士學位。

他是莊右銘(1908—2007),著名的愛國華僑、企業家、教育慈善家。

儒生本色

莊右銘的祖籍在福建省泉州市泉港區山腰街道埭港村。他自小父母雙亡,家境貧苦,由叔父撫養長大。1927年,初中一畢業,就南渡星馬(新加坡、馬來西亞)賺錢謀生。

莊右銘先生捐建的泉港區山腰第二中心小學(原埭港小學)教學樓

1931年,他回國入讀上海國立暨南大學,兩年后,轉中國公學部深造,攻讀政治經濟學。1935年,在全國大學成績甄別考試中,莊右銘成績位列大學四年級第一名。1937年,他重返星馬,先后任教于新加坡的道南學校、南洋女子中學和吉隆坡的中華中學,并積極參與新加坡中正中學的籌建工作。1940年,中正中學陷入困難局面,莊右銘臨危受命到中正中學任職,除負擔繁重的教學任務之外,還兼任訓導主任和圖書館主任。在他的教導下,中正中學學風不斷好轉,學生成績及格率升為各校之冠。

1942年,日本攻占新加坡。危急時刻,莊右銘不忍中正中學長期辛苦積累起來的藏書毀于兵災,他不顧個人安危,把珍貴圖書1萬多冊轉移,寄藏于光明山普覺寺大殿內。抗戰勝利后,在他和其他師生的努力下,中正中學第二年便復校。這些藏書重見天日,成了無價珍品。復辦后,莊右銘仍擔任以前的教學和行政工作,直到1949年轉入商界。

儒商風采

他一生三次從商,都是生計所逼,最終把他“逼”成了遐邇聞名的企業家。第一次是南渡之初,生活無著,開始學做生意;第二次是日本侵略時期,學校關門,為掙錢糊口,開店經營;第三次是辭去教職,擬往美國留學未成,因子女多,靠教書為生實有困難,于是重操舊業。最初從事建筑業,繼而擴展房地產。1958年,投資樹膠業。1966年,與友人合作開墾油棕種植園。到1984年,他名下已擁有大夏、莊氏實業、信孚高科技等十多家實力雄厚的企業。莊右銘在商界的風生水起,與他“以儒治商”企業管理哲學息息相關。他秉承儒家“誠、信、仁、義、和”思想,在商不唯商,求利不唯利,長期深得客戶信任、員工擁護。

莊右銘先生捐建的泉港一中和熹堂

儒林佳話

在辛苦創業的同時,他與夫人非常重視對子女的教育培養。他們讓九位子女皆就讀華文中學,平日書信來往用華文書寫。在外交流用英語,在家中以華語及閩南語交談。九位子女,個個成才,獲九碩士、四博士學位。誠如新加坡教育家邱新民所言:“莊右銘一家都是俊彥,拿博士如摘瓜,試問儒林中有多少這樣人家?”

莊右銘傾注教育、情系桑梓。他不僅在新加坡倡設莊氏公會和惠安公會獎學基金會,為推廣海外華文教育做出了巨大貢獻,更不忘造福家鄉——捐建泉港一中“和熹堂”、山腰中心小學萃照教學樓、濤聲館、電教室,助建泉港二中旅星教學樓,捐助泉州黎明大學等,捐資金額逾四百多萬元人民幣,獲福建省人民政府表彰。

莊右銘從教從商、亦商亦文、詩文亦佳,著有《莊右銘文集》《濤聲樓詩集》。1945年8月,日本投降消息傳來,先生興奮激昂,率而吟賦一律,詩中盡顯其家國情懷:

一紙降書電馳至,普天同慶息干戈。

殘留倭屐血痕跡,拘禁罪梟鴨巢窠。

慘睹河山荊棘后,劇憐百姓饑饉過。

春秋正史應明鑒,逆轉乾坤貽禍多。

(供稿:泉州市泉港區紀委監委)