他14歲遠赴菲律賓,逐漸走上革命道路,20歲左右回國參加抗戰(zhàn),在炮火中將自己鍛造成一位堅強的“文藝戰(zhàn)士”;新中國成立后,他筆耕不輟、著作等身,創(chuàng)作的《兵臨城下》劇本引起了周恩來總理的關注

白刃(1964年攝于北京,資料圖)

人 物 名 片

白刃(1918年—2016年),原名王年送,又名王寄生,筆名王爽、藍默,祖籍福建泉州石獅,菲律賓歸僑,著名軍旅作家。1932年前往菲律賓,1936年參加革命,曾任菲律賓馬尼拉華僑中學“人人日日抗日救國會”常務委員、菲律賓華僑中學《救亡月刊》編輯、中華民族武裝自衛(wèi)會菲律賓分會會員。1937年回國,歷任八路軍第115師司令部參謀、山東抗日根據地《魯南時報》總編輯、《戰(zhàn)士報》主編、《民兵報》總編輯、《山東畫報》副主編、安東(丹東)廣播電臺臺長、東北民主聯(lián)軍西滿軍區(qū)宣傳科科長兼《反攻報》主編、解放軍第四野戰(zhàn)軍后勤部教育科科長兼《后勤報》主編、第四野戰(zhàn)軍政治部編輯科科長、解放軍藝術學院教授等職,參加過遼沈和平津兩大戰(zhàn)役,曾獲中國人民解放軍二級紅星功勛榮譽章。60多年來,出版小說、劇作、詩歌、散文30余部。

1987年6月20日,白刃(前排左四)與家鄉(xiāng)文化界人士合影。(資料圖)

店鋪倒閉 飽嘗生活之苦

1918年,白刃出生于福建省晉江縣永寧鎮(zhèn)(今屬石獅市)一個普通華僑家庭。永寧靠海,歷史上是海防重鎮(zhèn),這里迄今仍可見明代抗倭慘烈戰(zhàn)役留下的痕跡。或許因為打小就聽抗倭英雄傳說,白刃的性子里總透著一股剛毅與堅韌。

父親年輕時就去菲律賓干苦力活,后來做了點小生意,家境逐漸好轉。白刃8歲時,父親返鄉(xiāng),領著他去給至圣先師孔子的牌位磕頭,然后帶他到私塾就讀,念《三字經》《千字文》,學描紅、學寫字,算是推開了儒學的大門。晉江自古便是戲劇之鄉(xiāng),各鄉(xiāng)各鎮(zhèn)都有戲班子,一到節(jié)日,鑼鼓喧天不在話下。除了演戲,鄉(xiāng)村里還遍布著南音社(也叫弦管社),管弦絲竹每天不絕于耳。白刃很“黏”戲曲,小時候是有戲必看,有南音必聽,小腦袋瓜里裝了不少戲文,日后他鐘愛寫戲與這不無關系。

1932年冬,白刃離開了家鄉(xiāng),搭乘英國輪船前往菲律賓,從此他的童年繪上了異國的色彩。不久之后,海的彼岸更讓他嘗到了獨立漂泊的滋味。

最初,父親與人合伙在菲律賓中部怡朗市那巴示社開了一間“合益”雜貨店。店鋪不大,但日用雜貨,應有盡有,生意還算穩(wěn)定。白刃白天在店里幫工,晚上就到怡朗的一家華商學校念書。但好景不長,上世紀30年代,世界經濟危機的風暴刮到菲島,怡朗陷入蕭條,“合益”店的生意也一落千丈。1933年,父母回到永寧為祖母辦理喪事。不料,天有不測風云,父親辛苦攢下的存款被益華錢莊卷走,家里多年積蓄化為烏有。為此,父親心灰意懶,不肯再赴菲律賓,留在老家種地。可憐的白刃孤守“合益”雜貨店,承受了遠非他的年紀應該承受的生活之重。過不了多久,“合益”雜貨店倒閉,白刃只好自謀出路,一路漂泊浪跡到了馬尼拉。

追逐曙光 毅然回國參戰(zhàn)

在馬尼拉時,白刃幸運地進入華僑中學。為求生存,他半工半讀,白天賣報,晚上則進學校讀書。白刃當時每天賣的報紙,除了《前驅日報》就是《華僑商報》。《華僑商報》是菲律賓華文報中的佼佼者,主張抗日救國,反對內戰(zhàn),是愛國華僑及進步青年喜愛的讀物。白刃還兼任《華僑商報》報社譯員,總編經常交給他一些路透社、合眾社、哈瓦斯社等通訊社的電訊,由他譯成中文,然后刊登。遇上外國電訊不多時,白刃便跟著記者們出去采訪,對于民間疾苦有了更深的了解。

在馬尼拉華僑中學,中共最早的黨員之一、進步老師董鋤平(又名董冰如)對白刃極為關心,他通過自己的言傳身教,引導白刃走上革命之路。1935年,日本帝國主義占領中國東北后,鐵蹄踏進長城。在董鋤平老師的倡導下,華僑中學師生成立“人人日日抗日救國會”。董老師從白刃一篇《可憐的婢女》作文中感受到白刃同情受壓迫階級的情懷,于是介紹他參加抗日救國會,并在大會上推選白刃任常委,負責宣傳工作。

在南洋,白刃還加入抗日團體——中華民族武裝自衛(wèi)會菲律賓分會。為宣傳抗日,白刃參加馬尼拉華僑業(yè)余劇團,演抗日文明戲,既喚起華僑抗日救國的熱情,又通過演出為國內抗日活動募捐。

華僑中學人人日日抗日救國會在董鋤平的領導下,開展抗日反蔣救亡活動。師生們出墻報、散傳單,唱救亡歌曲,開宣傳大會,撰寫詩歌散文在華文報上發(fā)表。1936年華僑中學抗日救國會出版十六開鉛印本《救亡月刊》,白刃參加該月刊的編輯工作。據白刃后來回憶,1936年12月震驚中外的“西安事變”爆發(fā),《救亡月刊》在1937年元月號中刊登了社論《國共合作的一線曙光》,為建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線吶喊助威。該期月刊上還登了白刃寫的《汪精衛(wèi)回國之后》,揭露汪精衛(wèi)于“西安事變”后,勾結日寇,陰謀擴大內戰(zhàn)的企圖,反響較大。

“西安事變”后,正值菲律賓各校放年假,董鋤平趕去香港與廖承志同志密談,之后返回馬尼拉跟華僑中學的同學們談了“西安事變”的始末。董鋤平叮囑大家,積極宣傳“團結抗日”。得知國共合作出現曙光后,白刃無意繼續(xù)留在南洋讀書,一心想回國參戰(zhàn)。1937年春,白刃告別馬尼拉,回到了日夜思念的祖國。在回國的輪船甲板上,他高唱田漢詞、聶耳曲的《告別南洋》:“再會吧,南洋/你海波綠,海云長/你是我的第二故鄉(xiāng)/我們民族的血汗/灑遍了幾百個荒涼的島上……再會吧,南洋/我們要去爭取一線光明的希望!”

口誅筆伐 披露惡人惡行

回國后,白刃先到了南京,但因人生地疏,救國無門,只好轉回廈門。后來,白刃考上“福建省私立集美學校”(即集美中學),開學不久,日寇空襲廈門。在各種進步思潮的鼓舞下,他更堅定了去延安參加八路軍的決心。

1937年7月7日,“盧溝橋事變”發(fā)生后,白刃返回家鄉(xiāng)永寧組織青年救國會。他每天領著一群青年到各村宣傳抗戰(zhàn),還在永寧大埔自編自演文明戲《金門淪陷》。1938年夏天,白刃撰寫的《國難嚴重下的泉州軍政》在漢口《全民周刊》刊發(fā),文中揭露泉州駐軍旅長錢東亮的種種劣跡。錢東亮系蔣介石侍從室主任錢大鈞的侄子,其在泉州橫行霸道,魚肉鄉(xiāng)民,百姓敢怒不敢言。“初生牛犢不怕虎”的白刃通過撰文發(fā)聲,可以說是替泉州人出了一口惡氣。不過,白刃也因此得罪了錢東亮,隨時都可能遭遇“黑手”。于是白刃只得遠遁避難,幾經輾轉來到了廣州。

在廣州時,白刃和同學找到東山百子路八路軍辦事處,開了一張前往延安的介紹信。隨后,經漢口前往西安。在西安的八路軍辦事處,他們被編隊之后,徒步行軍前往延安。800里跋涉行軍,一下子讓白刃及他的同學感悟到了抗戰(zhàn)的“第一課”。

抗日戰(zhàn)爭時期,中國共產黨創(chuàng)辦了中國人民抗日軍政大學(簡稱“抗大”),用來培養(yǎng)軍事和政治干部。白刃到達延安后,便被編入“抗大”第五大隊。后來,學校轉移至晉東南,在敵后方辦學,白刃也被調入化學隊,在那里他加入了中國共產黨。

白刃隨“抗大”剛遷往晉東南,就遇上了日軍重兵圍攻。1938年4月4日,日軍第108師團主力,第16師團、第20師團、第109師團及酒井旅團各一部共3萬余人,分九路向晉東南地帶發(fā)起重圍之勢,意圖剿殺八路軍。此時,八路軍在東路軍總指揮朱德、副總指揮彭德懷的統(tǒng)一指揮下,組織兵力,阻擊日軍。1938年4月10日前后,日軍從東、西、北三面相繼侵入抗日根據地。中國軍隊頑強反擊,抗戰(zhàn)史上有名的“晉東南反九路圍攻戰(zhàn)役”打響。此時,“抗大”搬到太行山上。能寫會唱的白刃,調到八路軍秦賴支隊組織的臨時宣傳隊工作,在平順、壺關、陵川一帶的農村里寫標語、演街頭劇、說快板,組織抗日,召集群眾會宣傳黨的主張和抗日救國的道理,動員群眾支援八路軍,粉碎日寇的進攻。經過半個多月的浴血奮戰(zhàn),八路軍徹底粉碎了日軍的圍攻,取得了殲敵4000余人的重大勝利,有力地鞏固和發(fā)展了晉冀豫抗日根據地。

1939年2月,“抗大”一分校在晉東南的故縣成立,白刃入編該校。1940年1月,白刃隨一分校遷至山東沂蒙山區(qū),后被派至八路軍第115師司令部當參謀,從此開始了新的戰(zhàn)斗生活。

1950年9月,北京召開全國戰(zhàn)斗英雄和勞動模范大會。前排右一為白刃。(資料圖)

戰(zhàn)地采訪 不懼槍林彈雨

在八路軍第115師,白刃的寫作才華很快顯現,遂被調到師政治部當新聞干事,隨部隊征戰(zhàn)于抗日前線。在這期間,白刃寫了不少膾炙人口的戰(zhàn)地報道,他后來沿用終生的筆名“白刃”便誕生于此時。

1940年初,八路軍第115師向山東天寶山區(qū)發(fā)展,代理師長陳光、政委羅榮桓指揮部隊于該年2月14日一舉攻克界于抱犢崮山區(qū)與天寶山區(qū)之間、處于費(縣)滕(縣)公路上的要地白彥,全殲了據守該村的偽軍。日軍為控制魯南山區(qū),決定重占白彥,以恢復費縣與滕縣的聯(lián)系。

3月12日,日偽軍出動700余人,分三路向白彥發(fā)動進攻。當時,作為新聞干事的白刃隨第686團投入戰(zhàn)斗。面對敵軍的進犯,我軍奮勇作戰(zhàn),給予敵人迎頭痛擊。由城后進犯的日偽軍,被第686團阻于柴山,并追至黃草坡,殲其大部;由大平邑出動的日偽軍在白彥北遭打擊后,會同梁丘出動的日偽軍進占白彥。當夜,第686團趁日偽軍立足未穩(wěn),襲入白彥,以短促火力和白刃格斗大量殺傷敵人。13日拂曉,日偽軍殘部向西北方向逃竄,白彥保衛(wèi)戰(zhàn)獲得勝利。白刃也參加了這一場驚心動魄的肉搏戰(zhàn),端著刺刀與日偽軍廝殺。戰(zhàn)斗結束后,他不顧疲倦,趕寫了一篇通訊《在觀察所》,發(fā)表在《時事通訊》上并署名“白刃”。

慢慢地,“白刃”筆名越叫越響亮。在山東抗日根據地,白刃成為官兵們公認的“鐵筆戰(zhàn)士”。后來,白刃還接連擔任《魯南時報》總編輯、《戰(zhàn)士報》主編、《民兵報》總編輯、《山東畫報》副主編等職。

長期生活在戰(zhàn)爭中,離開遙遠故鄉(xiāng),難免會掛念親人。1943年,雖然各地通信艱難,白刃還是試著往永寧家中寄信,想不到竟接到回信。這時的他才知道日寇1940年曾從晉江深滬灣登陸,在永寧各村燒殺,制造了“永寧慘案”。他的父親王千宗在戰(zhàn)亂中得病,因找不到醫(yī)藥治療而病故……白刃哀痛不已,更將一腔悲憤傾注于筆尖,寫出一篇篇鋒銳的戰(zhàn)地報道,讓它們像炮彈一般轟向惡貫滿盈的日寇。

1945年抗戰(zhàn)勝利后,白刃隨部進軍東北,先后在東北安東(丹東)任廣播電臺臺長,后任西滿軍區(qū)宣傳科科長兼《反攻報》主編、解放軍第四野戰(zhàn)軍后勤部教育科科長兼《后勤報》主編、新華社前線分社記者,隨部參加了遼沈、平津兩大戰(zhàn)役。他的戰(zhàn)地采訪鏗鏘有力,在炮火紛飛的歲月里播種著閃亮的希望。

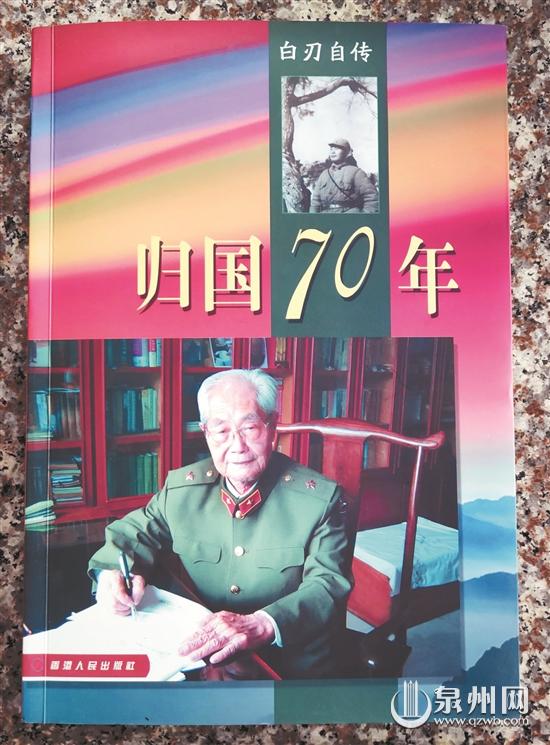

白刃自傳《歸國70年》(拏云 攝)

筆耕不輟 創(chuàng)造經典之作

應該說,雖然之前也有編過文明戲,但白刃真正的戲劇創(chuàng)作始于讀“抗大”時。一次,學校要慶祝黨的生日,他所在的學員隊排練節(jié)目,白刃提筆寫了此生第一個完整劇本——《天堂地獄》。后來,他還寫了詩劇《過雪山草地》等,反響頗佳。

白刃的小說創(chuàng)作則開始于解放戰(zhàn)爭時期。1948年,在大軍進關之前的戰(zhàn)斗間隙,他著手撰寫長篇小說《戰(zhàn)斗到明天》,文章在解放初期的《人民文學》和《長江日報》等報刊上陸續(xù)發(fā)表出來,書中一段還被日本《中國文壇》譯成日文,以《救出》為題刊登。第一次全國文代會后,他將這部長篇小說寄給了大作家茅盾先生。茅盾對他的作品給予了充分的肯定,并提出了具體修改意見。1951年,長篇小說《戰(zhàn)斗到明天》正式出版,茅盾為書作了序言。

1949年新中國成立后,白刃曾任第四野戰(zhàn)軍政治部編輯科科長、解放軍總政治部創(chuàng)作員、長沙警備區(qū)顧問等職。1979年,調入北京解放軍藝術學院,1985年離休。他曾被選為中國劇作家協(xié)會理事、全國歸僑文協(xié)顧問、菲律賓菲華文聯(lián)顧問、澳門福建同鄉(xiāng)總會名譽顧問、全國僑聯(lián)委員等;榮獲中國人民解放軍二級紅星功勛榮譽章,作為著名作家享受國務院頒發(fā)的政府特殊津貼。

白刃半個多世紀來筆耕不輟,新中國成立之后,他從事專業(yè)文藝創(chuàng)作,主要作品有長篇小說《戰(zhàn)斗到明天》《南洋漂流記》《龍真人別傳》;短篇小說集《白刃小說選》《平常人的故事》《激流》;戲劇《白刃劇作選》《糖衣炮彈》《白鷺》《兵臨城下》《戰(zhàn)火紛飛》《烏金城》《香港之夢》《蓮花港》;詩歌《鐵腳團長》《前進的回聲》《野草集》;散文《無敵英雄》《香港見聞》《永不凋謝的花》;傳記文學《羅榮桓元帥記事》;電影文學劇本《兵臨城下》;長篇唱詞《沉冤記》等30余部書,計400多萬字。白刃90歲時,著手著述長篇回憶錄《歸國70年》。

值得一提的是,1962年至1963年,話劇《兵臨城下》上演,周恩來總理曾先后看了三遍。后來,聽說話劇即將改編成電影,周總理更是親自召見白刃,與他面談近兩個小時,對劇本改編提出了諸多中肯的意見。作品能受到周總理的重視,這對于作家白刃來說,無疑是最大的褒獎。

2011年9月6日,白刃攜夫人冷克出席中國華僑歷史博物館捐贈儀式。(資料圖)

白刃之光 照亮軍旅文壇

石獅永寧詩人王振漢曾回憶稱,白刃少小背井離鄉(xiāng),后來又在各地忙于參加革命工作,但他始終不忘故土、不忘鄉(xiāng)音,對那小時候曾攀登過的姑嫂塔、觀日臺、玉帶橋,尤其是那屹立于石獅朝陽山上的鎮(zhèn)海石,魂牽夢縈。每次回鄉(xiāng),白刃都要到鎮(zhèn)海石下瞻仰一番。

有一回,王振漢陪白刃到永寧大街散步,一些鄉(xiāng)親正在聚精會神地彈奏南音。白刃悄悄地在他們背后坐下,專注地聽著,閉眼品賞每句曲詞,用腳尖輕輕地壓著拍子。后來,他和大家一起演奏一曲。鄉(xiāng)親們都說白刃“沒有半點官架子”。白刃則對振漢說,“南音很有藝術價值,是閩南群眾喜歡的音樂,應該組織起來,活躍農村文化生活。”白刃回北京時,還特地買了一把琵琶帶回去,這是對故土、對于“根”的執(zhí)念。

對于白刃來說,永寧是生他養(yǎng)他的故鄉(xiāng)。年輕時,他孝順父母,掛念親人。步入中老年后,他則更加關愛自己家鄉(xiāng)的孩子們,希望他們都有一個幸福的未來。“文革”之后,白刃返鄉(xiāng)。消息一傳開,永寧和附近地區(qū)的中小學校紛紛邀請他給學生講革命斗爭故事或介紹寫作經驗。白刃欣然允諾。一天,石獅石光中學的師生準備到永寧拜訪他。白刃知道了,便提前趕到學校。見到風塵仆仆、滿頭大汗的白刃,石光中學校長高鴻昌感激地說:“我們正要整隊出發(fā)……”白刃笑著說:“我自己來,少費勁嘛!”據王振漢回憶,白刃常給石獅中小學生講理想、講抱負,勉勵他們從小要有志向,將來為家鄉(xiāng)、為祖國做貢獻。這里面其實也飽含了白刃對于家鄉(xiāng)的深情祝福。

上世紀80年代,在回顧新中國成立30多年來的艱辛歷程時,白刃還曾說過一句觸碰人心的話:“大躍進時期,弄虛作假的浮夸風成了‘瘟疫’;十年浩劫‘假大空’登峰造極,把我們黨的優(yōu)良傳統(tǒng)破壞了。今天,要建設四個現代化,必須徹底掃清‘假大空’,必須培養(yǎng)千千萬萬敢說真話、剛強的改革者。”從他身上投射出的人格光輝,極大地啟迪和鼓舞了新時代的作家們。

著名作家丁玲這樣評價白刃說:“他盡管遭受過曲折,但仍孜孜于寫作,寫出了成績,他不愧是我們黨、我們解放軍培養(yǎng)出來的一個堅強的、值得愛護和尊敬的文藝戰(zhàn)士。”

專 家 點 評

■郭景仁 (泉州市僑聯(lián)原副主席 泉州華僑歷史學會原會長)

白刃是我國少有的歸僑軍旅作家。國難當頭,他毅然回國,奔赴延安,走上戰(zhàn)場,以筆為刃,向敵寇亮劍!

歷經南洋抗戰(zhàn)烽火和祖國抗日戰(zhàn)爭與解放戰(zhàn)爭血與火的淬煉,浪跡南洋的少年一手拿筆,一手拿槍,最終完成了由華僑—戰(zhàn)士—作家的嬗變。六十多年來,白刃筆耕不輟,著作等身。他的長篇小說《戰(zhàn)斗到明天》和電影劇本《兵臨城下》等,奠定了其在軍事文學和中國當代文學史上不可動搖的地位。他的戰(zhàn)地報道,則為民族解放和新中國誕生點亮希望。

白刃性格耿直,淡泊名利。其軍旅生涯坎坷,曾屢次被迫脫下軍裝,甚至剛穿上又被勒令脫下,但其愛黨、愛國、愛軍的初衷始終不改。晚年,其故鄉(xiāng)情結愈加濃烈,對鄉(xiāng)音更是癡迷,經常回到生于斯長于斯的故園,關注家鄉(xiāng)文化事業(yè),關心愛護青少年成長,充分展現革命老前輩的精神風范!(記者 吳拏云 通訊員 陳偉鵬 葉錦燦/文)