艱苦創業積累巨額財富后,他變賣家產回到祖籍國和家鄉,從事教育、醫療等公益事業;立下遺囑要求子女不得繼承遺產,畢生積蓄捐給自己所創辦的基金會,用于祖籍國慈善事業;首創“金雞母”模式,為慈善公益獲取源源不斷的資金支持

1991年,黃仲咸給學生頒發獎學金。

泉州網4月1日訊 (記者 許文龍 通訊員 黃文彪 葉奕達 林穎/文 福建省黃仲咸教育基金會/供圖 (除署名外))黃仲咸(1920年—2008年),祖籍福建泉州南安,印尼著名華人企業家、慈善家。福建省黃仲咸教育基金會獨資創始人,“金雞母”捐助模式首創者。他少時離家赴印尼謀生,從小店員做起,靠著智慧、勤奮、誠信縱橫商海有所成,積累巨額財富。20世紀50年代末,他回鄉開啟慈善公益之路,后變賣海外家產回到祖籍國定居,創辦福建省黃仲咸教育基金會,同時將畢生積蓄捐給基金會,用于支持祖籍國教育、衛生、文化等公益事業。

遠渡重洋艱苦創業 造就華人商界傳奇

南安碼頭、詩山、金淘三鎮交界處,有一座高蓋山。山腳下一棵樟樹旁,曾是“開八閩文化之先”的唐代著名詩人歐陽詹少年讀書的地方。

1920年,黃仲咸出生在高蓋山下碼頭鎮仙都村一個農民家庭,在兄妹八人中排行老三。父親黃賢奕精明能干,租了一個小店鋪,務農之余在村中做點小買賣。母親葉直娘厚道仁愛、慈祥善良,總是樂于幫助比自己還困難的人。因子女較多,一家人日子過得十分貧苦,有時甚至連溫飽都得不到保障。

童年的黃仲咸天資聰穎、機巧靈活。可能父親也發現他的聰慧,期許他日后能成才,因此對他管教嚴格。因為家貧,7歲上學之后,他無法像其他孩子那樣專心讀書。課堂以外的時間,他必須下田幫父母做農活,上山砍柴拾草,在父親督促下做些豬肉、水果、糖餅的小買賣……

1935年,15歲的黃仲咸南渡印尼謀生,其大哥在印尼一小島開了一間小雜貨鋪,他在店里幫忙,很快就獨當一面。后來,他到印尼另一個小島,為親戚打理一家小店。工作出色的他大受老板贊賞,很快獲得高薪。于是,大哥買下那間小店讓他獨立經營。此后,他通過延長營業時間、增加銷售商品種類、擴大小店的經營范圍等方法,讓小店生意很快紅火起來。

20歲那年,黃仲咸被父親召回老家,與出身書香門第的戴子媛喜結連理。可惜好景不長,第二次世界大戰爆發,印尼陷入戰火之中。無奈之下他只好與家人道別,只身趕赴印尼經營那邊的事業。臨別前,父親對他說:“你日后若掙了大錢,一定不要忘了老家的父老鄉親。”未曾料到,此行竟是父子的訣別。

返抵印尼后,黃仲咸買了一艘帆船,雇了4名當地的水手,沿著島上的水路,深入到當地鄉村售賣日雜用品并收購一些當地土特產。由于經營有方,生意大有發展。之后,他接手大哥的一個舊山地農場,憑著從小練就的農家本事,干起了種植業,耕種稻谷、香薯、玉米、山芋以及各種蔬菜,還辦起養豬場。看到船運業有發展前景,他組建起自己的船隊。

此后,黃仲咸將商業版圖延伸到紡織業、造紙業、金融業、房地產業,先后成立南安公司、美華公司、大眾福利銀行、雅加達商業銀行、必利達銀行、必利達紙廠等,“做一項成功一項”。就這樣,從無名小島到雅加達,他靠著智慧、勤奮、誠信,一點一滴地積累和打拼,事業穩扎穩打,日益拓展,資產日漸雄厚,在印尼造就了一個華人的商界傳奇。

2006年,黃仲咸先生榮獲首屆“八閩慈善獎”。

變賣家產支持公益 捐助項目親自把關

20世紀50年代初,黃仲咸事業小有所成,帶著妻兒一同前往歐洲多國旅行。旅途中,當地人對他十分客氣。后來交談中他得知,對方誤將他認作日本人。當得知他老家在中國后,對方態度發生一百八十度轉變,令他十分生氣。這次出行讓他深刻領悟到一個道理:“你個人再有錢,國家不強大,在外面別人依然會瞧不起你。”

“國家要強大,首先一定要重視教育,要培養更多的人才。”1959年,黃仲咸作為印尼優秀企業家代表,應邀參加新中國成立10周年慶典。他親眼看見新中國成立后日新月異的變化,但也看到家鄉依然落后和貧困。他當即決定,在老家捐建一所小學,取名仙都小學(現為“南安師范學校第二附屬小學”),也開啟了他在故鄉的公益之路。

仙都村村委會主任黃永疆回憶,20世紀60年代,我國遭受嚴重自然災害,農村各類物資奇缺。身居印尼的黃仲咸想盡辦法,不斷從印尼往家鄉寄來面粉、白糖、藥品和食用油接濟鄰里鄉親,持續了好幾年時間。

“要改變家鄉落后面貌,首先要從改善辦學和就醫條件著手。”黃仲咸曾不止一次向身邊的人這樣說。20世紀70年代末,他開始頻繁返鄉,不斷捐獻巨資為南安多所學校、醫院興建樓宇。對所有捐助項目的選定和實施,他都一一把關,有時一個月里有大半個月待在老家,到建筑工地視察工程進度,檢查建筑質量。

“早年,衛生院只有鎮區街邊的幾個小店面,條件十分簡陋。”南安碼頭鎮衛生院院長洪東河介紹,1981年黃仲咸得知情況后,當即捐建一棟兩層樓房,讓衛生院設立門診部和病房。“黃老先生勉勵我們要辦好衛生院,努力培養人才,更好地為家鄉人民服務。”洪東河說。

因公益活動所需投入的資金越來越多,黃仲咸從20個世紀80年代中期開始變賣海外資產,以獲取資金支持國內公益事業。為確保其公益事業能持續運作下去,他不斷探索公益慈善運作模式。1990年,他創建“南安縣黃仲咸教育基金會”,把公益慈善活動職業化,廣泛地開展獎學獎教和助學活動。

黃仲咸(坐者)八十大壽,基金會工作人員湊80元為他買生日蛋糕。

家人放棄繼承遺產 畢生積蓄用于慈善

在黃仲咸看來,把錢存在銀行只能獲得微薄的利息,這錢是“死”的;而為基金會置辦產業,讓它能夠自主經營發展,這錢就“活”了,基金會才能擁有源源不斷的資金支持。他風趣地說,這像飼養“金雞母”一樣,能不斷“下蛋”。為此,在1991年和1993年,他先后斥巨資在南安和廈門各建造一幢“必利達大廈”,并以物業出租的經營形式獲取源源不斷的收入,為慈善公益提供穩固的資金保證。

2000年,黃仲咸處理完印尼的所有資產,在廈門市定居,全身心投入公益事業,自喻為“落‘業’歸根”。2003年,黃仲咸大病一場,痊愈后的他加快速度將財產過戶給基金會。2004年,他把“南安縣黃仲咸教育基金會”升格為“福建省黃仲咸教育基金會”。同時,他將南安必利達大廈和廈門必利達大廈兩處房產正式過戶給基金會。

2005年,黃仲咸將自己的800多萬元存款及位于南安的60畝土地捐贈給基金會。同時,考慮到自己的財力幾乎是基金會的全部經濟來源,他在廈門市公證處立下遺囑,將自己在海外打拼近70年的積蓄悉數捐獻給基金會,妻子和子女也簽下聲明,放棄繼承他的遺產。

2006年,黃仲咸將名下11000兩黃金按時價售出,所得6458萬元港幣全部存入基金會外匯賬戶。至此,他捐贈給基金會的全部資產都完成過戶的法律手續,基金會運用該資產從事物業租賃和理財投資等經營,獲得源源不斷的資金收入,如愿地實現基金會的“自我造血”,持續奉獻社會公益事業。這就是他首創的“金雞母”運營模式。

“像黃仲咸這樣在海外艱苦創業、事業有成者不乏其人,拿出相當資金在故土興辦公益事業者也不乏其人。但像他那樣竭盡全力,把全部資產投入祖籍國慈善公益事業,且用法律形式固定下來者,卻是鳳毛麟角。”已故福建省政協原副主席許集美曾多次這樣評價黃仲咸“樂善好施”的難能可貴精神。

30元牛排舍不得吃 80元辦八十大壽

和捐贈億萬家財做公益的氣概形成巨大反差的是,黃仲咸個人生活卻十分儉樸。“他雖然很有錢,卻比普通人更加節儉,因為他說省下來的錢可以做更多的公益。”提及這些,在黃仲咸身邊和基金會工作40多年的基金會理事長助理劉清影總是潸然淚下。

定居廈門后,黃仲咸將家安在廈門必利達大廈頂層的半個樓層,另外半層是基金會辦公室兼員工宿舍。他的臥室大小不過10平方米,一床一桌一柜,墻上安裝著壁扇,別無其他家具,夏天一到熱得滿身大汗。“他和我們員工一樣,吃住在這兒,都是一樣的飯菜,我們吃什么他就吃什么。” 劉清影說,“有一次他興趣來了,讓我了解一下牛排多少錢,我告訴他一套三十多塊錢,他就不吱聲了。”

基金會秘書長林再發回憶,1993年他擔任南安詩山中學校長期間,黃仲咸每周都給他打電話商量基金會發展事宜,通話時間都在早上七點以前。那時林再發的住所沒有電話,需要到學校傳達室接聽,接上電話往往已超過七點。如此幾次以后黃仲咸大發雷霆:“七點之前是話費優惠時間,你七點以后才接,話費又貴了,我想省都省不了。”

黃仲咸的節儉還體現在生活的方方面面:他平時穿的衣服大多是從地攤上淘來的,一件衣服穿了十幾二十年也舍不得換新的;腳上經常穿的是一雙十幾元錢的粗布鞋,手上戴的是一雙幾毛錢的勞動手套,用破了也舍不得扔,縫縫補補繼續用;出行輕車簡從,乘坐飛機選經濟艙,住宿選普通賓館……

閩南人很重視八十大壽,但是黃仲咸沒有任何要操辦的意思,最后基金會工作人員湊了80元為他買了生日蛋糕,才讓他的八十大壽有了生日的氣氛。曾有人問黃仲咸:“您那么有錢,為什么不一邊享受一邊做公益?”他激動得從椅子上跳起來,說:“為什么要亂花那些錢?為什么不把錢拿去幫助需要幫助的人?這樣國家怎么會強大?”

不少閩南人事業有成后,都會在家鄉翻建祖屋、修葺祖墳以示“光宗耀祖”,黃仲咸卻覺得浪費。他老家的瓦房只是花點小錢進行簡單修繕,資金都被他用在建學校、村委會辦公樓、骨灰堂和修水泥路等服務民生項目上,為家鄉文化教育、移風易俗等辦實事。

2005年,黃仲咸的妻子戴子媛去世,他只舉行簡樸的告別儀式,不讓親朋好友送花圈,不按閩南習俗做“功德”,而是把妻子骨灰盒放在自己的住所常“陪伴”。他把節省下來的錢在南安詩山中學和南安成功中學各捐建一幢樓,命名為“子媛樓”,用以紀念去世的妻子。

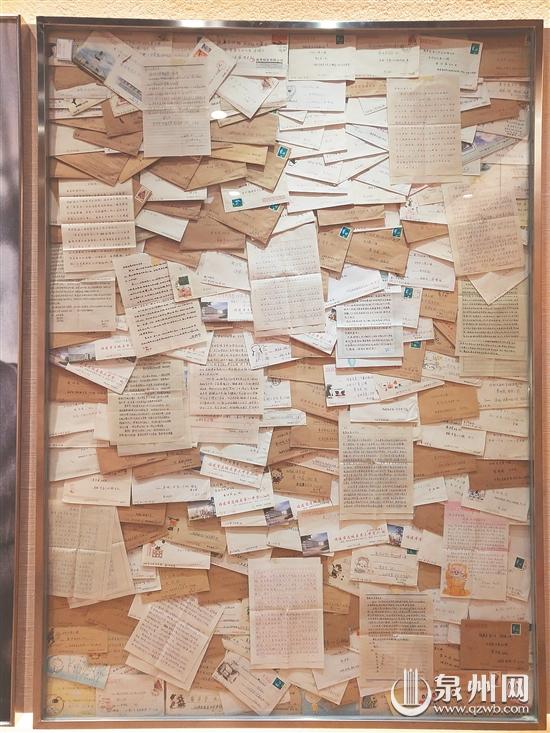

許多學子受資助后給黃仲咸寫信表達感恩 (周璐 攝)

學子成才不忘感恩 慈善義舉薪火相承

2008年7月30日,黃仲咸走完人生最后一程。他傾盡億萬家財做公益的善舉,得到社會各界的贊譽和頌揚,被譽為“南安的陳嘉庚”。盡管他一生捐資建樓眾多,卻沒有一幢寫上自己的名字,大多以“仙都”“印華”“繼志”“念慈”命名。他捐贈的每一幢樓,都不舉行奠基或落成典禮,為的是節約資金,把錢用在實處。他去世后,基金會和受贈單位為了紀念他,才將一些學校大樓命名為“仲咸樓”。

“慈善公益是一項永久性事業,要永遠做下去。”這是黃仲咸最常對基金會同事們說的一句話。黃仲咸辭世后,基金會秉承他的遺愿不斷發展壯大。“我將與第三屆理監事會同仁一道,秉承和弘揚黃仲咸先生的崇高精神,務實有效地開展各項慈善工作,不斷推進我會慈善事業的發展。”如今,基金會在第三屆理事長林樹哲帶領下,以積極飽滿的精神風貌和擔當實干的務實態度,繼續為社會公益慈善事業做奉獻。近年來,基金會每年公益捐資1300萬元左右,在公益慈善事業不斷取得新成績,先后獲得“全國先進社會組織”“支持老區建設先進單位”“福建省華僑捐贈公益事業突出貢獻獎”“全國社會扶貧先進集體”“2015中國消除貧困獎捐贈獎”等諸多榮譽。

截至2019年底,黃仲咸及其創建的基金會公益捐資累計6億多元人民幣;獨資捐建和出資助建的學校、醫院樓宇及公益性建筑等有100多個項目,總建筑面積達19萬多平方米;在省山區、老區已獎助高中、中專生110050人次,發放獎助學金7502.5萬元;在南安市,已獎助師生37553人次,發放獎教助學金1981.6萬元;在廈門、泉州已捐資350多萬元慰問貧難歸僑,幫助有困難的歸僑子女上學等;在廈門大學、集美大學、華僑大學三所高校已捐贈490萬元獎勵、資助1820名品學兼優的家庭貧困大學生。此外,基金會還創設福建省黃仲咸文學獎,資助地方史志的編纂和出版,支持災區群眾重建家園,為家鄉老人發放生活補貼等,持續不斷積極參與社會公益慈善事業。

1988年,黃仲咸獨資創辦南安柳城中學。他去世后,基金會仍一如既往地支持柳城中學的發展。如今,基金會每年會拿出一筆錢,資助學校85名品學兼優的學子每人800元,并獎勵教學成績突出的優秀教師。“每年清明節前后,學校會組織所有老師和學生,前往校園里的黃仲咸銅像前,聆聽黃仲咸的生平事跡。”柳城中學校長傅俊清介紹,每年清明節,學校會租車帶著獲獎勵的學生和優秀教師代表,一起前往仙都村黃仲咸紀念堂舉行拜謁儀式。“我們希望通過這些方式,培養學生們的社會責任感,讓他們更好地傳承黃老的‘大愛’精神。”傅俊清說。

黃仲咸三子、基金會副理事長黃湘江坦言,當初父親變賣家產并將之全部捐給基金會時,作為子女的自己也無法理解,現在才真正體會到父親的良苦用心。“我愿用我畢生精力,幫助老爸將慈善公益這項事業做好。”

“您的資助帶給我極大的鼓舞,那是比雪中送炭更為及時的溫暖,我感謝您”“我會奮發向上,爭取一次次的進步,我一定會以您為榜樣,做個有用的人,回報您的愛心,回報社會的關懷”……黃仲咸在世時,收到十幾萬封受資助學生寫來的信件,表達了他們的感激之情。

“距離我獲得黃仲咸獎學金已過去近三十年,我至今仍珍藏著當時黃老先生頒給我的獲獎證書。”國家重點研發計劃重點專項專家組首席科學家、第二軍醫大學教授、博士生導師蘇佳燦滿懷深情地說。1991年至1994年,他高中階段連續三年獲得黃仲咸獎學金。當時獲得黃仲咸獎學金,對他而言既是很大的鼓勵,也讓他能更加安心地讀書。事業有所成后,他牢記黃仲咸“大愛”精神,多次回鄉參與大型義診活動。

如今,許多當年受獎助的學生已成長為所在單位的中堅力量,有的成就斐然成為國家杰出人才。這些學生們成才后滿懷感恩之情,秉承黃仲咸“戀祖愛鄉,熱心慈善”的精神,捐資支持社會慈善公益事業,成為新一代的愛心傳遞者。

專家 點評

■陳小鋼(泉州市僑聯原主席)

在南安人民心中,有一個響亮的名字——黃仲咸,“南安陳嘉庚”。

“慈善是高尚人格的真實標記”。黃仲咸畢生躬行節儉,卻散盡家財,一心行善。為了一句“大僑幫小僑”的承諾,他每年捐資慰問泉州、廈門地區上千位貧難歸僑。

自1959年開始,黃仲咸及基金會捐贈公益累達6億多元,曾被譽為“中國慈善第一人”。他待自己與家人十分嚴苛,對貧困學子則傾囊相助。他淡泊名利,所捐建的數十座學校、醫院大樓從不具自己名字。他榮獲“中華慈善獎提名獎”“感動福建十大人物”等多項榮譽,但更在意紀念館那一面“信墻”上受助孩子的感謝信,認為是對他慈善事業的最佳褒獎。他沒到中國投資營利,卻將全部身家留給故園。他常說:“我愛我的國家,希望祖國強大起來。”他踐行“想要把手中的公益事業辦好,非全身心投入不可”。

胸藏千壑,心存大愛。黃仲咸是一盞明燈,照耀愛心傳遞之路。