莊希泉

????? 人物名片

莊希泉(1888年—1988年),祖籍福建安溪龍門(mén)。1911年在馬來(lái)亞參加同盟會(huì),1912年任中華實(shí)業(yè)銀行南洋總分行協(xié)理。1916年在新加坡創(chuàng)辦中華國(guó)貨公司。1917年創(chuàng)辦南洋女校。1922年回廈門(mén)創(chuàng)辦廈南女子師范學(xué)校。1925年加入中國(guó)國(guó)民黨,任福建臨時(shí)省黨部執(zhí)行委員。上海五卅運(yùn)動(dòng)爆發(fā)后,在廈門(mén)組織外交后援會(huì),開(kāi)展反對(duì)日本帝國(guó)主義的斗爭(zhēng)。1931年后,在菲律賓主持《前驅(qū)日?qǐng)?bào)》。1938年到香港,主持福建抗日救亡同志會(huì)。1942年至1945年在桂林和重慶組織閩臺(tái)協(xié)會(huì)、閩臺(tái)建設(shè)協(xié)進(jìn)會(huì)。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利后,在香港、新加坡等國(guó)家和地區(qū)經(jīng)營(yíng)進(jìn)步電影和進(jìn)出口貿(mào)易。1947年在香港加入中國(guó)民主同盟,并任香港工商委員會(huì)委員。新中國(guó)成立后,任中央人民政府華僑事務(wù)委員會(huì)副主任委員,中華全國(guó)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)副主席、代理主席、主席、名譽(yù)主席,華僑大學(xué)董事長(zhǎng),華僑歷史學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)等職。1978年2月至1988年任政協(xié)全國(guó)委員會(huì)副主席。1982年加入中國(guó)共產(chǎn)黨。

其百歲人生充滿(mǎn)傳奇,為救國(guó)多次下南洋籌款,為支持抗日不惜變賣(mài)家產(chǎn);在國(guó)內(nèi)外創(chuàng)辦女子師范學(xué)校,反抗殖民統(tǒng)治;以90歲高齡出任第二屆全國(guó)僑聯(lián)主席,為開(kāi)創(chuàng)新中國(guó)僑務(wù)工作傾盡心血,并與其子莊炎林一道成就了“父子僑領(lǐng)”的傳世佳話(huà);一生雖歷經(jīng)磨難,仍初心不改,以94歲高齡加入中國(guó)共產(chǎn)黨。

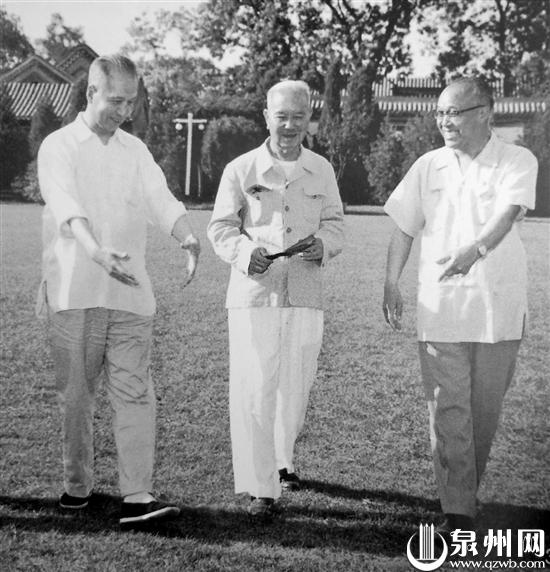

1959年,莊希泉在福州考察時(shí)與莊炎林在西湖飯店合影。

為辛亥革命 下南洋籌款

祖籍安溪龍門(mén)的莊希泉,出生于廈門(mén),9歲入私塾,后就讀廈門(mén)東亞書(shū)院及私立學(xué)館。他18歲時(shí)便被其父派到上海自家的“莊春成”商行任出納。當(dāng)時(shí)上海的“泉漳會(huì)館”是福建反清志士聚會(huì)的場(chǎng)所,莊希泉在那里結(jié)識(shí)了前清舉人沈縵云等,閱讀了不少進(jìn)步書(shū)刊,開(kāi)始投身革命。

1911年,辛亥革命爆發(fā)后,沈縵云被任命為都督府財(cái)政總長(zhǎng)。當(dāng)時(shí)國(guó)庫(kù)空匱,軍無(wú)糧餉,軍政府派莊希泉一行赴南洋募餉。他抵達(dá)新加坡和馬來(lái)亞后,在陳嘉庚及南洋廣大華僑的幫助下,籌餉任務(wù)順利完成。這一年,莊希泉在檳榔嶼加入同盟會(huì)。

1912年,孫中山被迫辭去大總統(tǒng)職務(wù),決心“實(shí)業(yè)救國(guó)”。他命沈縵云籌辦中華實(shí)業(yè)銀行,一千萬(wàn)股有一半要向華僑招募,沈縵云來(lái)廈門(mén)請(qǐng)莊希泉再下南洋。

他們一行抵南洋后,籌募五百萬(wàn)股份的任務(wù)三個(gè)月就完成了。1912年,中華實(shí)業(yè)銀行成立,孫中山任名譽(yù)董事長(zhǎng),沈縵云任總行行長(zhǎng),在新加坡設(shè)南洋總分行,莊希泉任協(xié)理。

1914年,孫中山第二次討袁失敗,蒙難海外;沈縵云也遭通緝,中華實(shí)業(yè)銀行關(guān)閉。莊希泉眼看難在國(guó)內(nèi)立足,又需處理南洋總分行的善后工作,即于1915年三下南洋開(kāi)辟新天地。為實(shí)現(xiàn)實(shí)業(yè)救國(guó),莊希泉與陳楚楠等合股創(chuàng)辦中華國(guó)貨公司,推銷(xiāo)國(guó)貨,抵制洋貨,他自己任經(jīng)理。

1956年,莊希泉(右一)、何香凝、陳嘉庚、方方在中僑委第四次僑務(wù)工作擴(kuò)大會(huì)議上。

創(chuàng)辦女子學(xué)校 反抗殖民統(tǒng)治

1917年,莊希泉在新加坡創(chuàng)辦南洋女子師范學(xué)校,余佩皋任校長(zhǎng),莊希泉任董事長(zhǎng)。英殖民當(dāng)局于1920年推出《海峽殖民地教育條例草案》,對(duì)華僑學(xué)校施加種種限制,企圖泯滅中華文化教育,莊希泉毅然領(lǐng)導(dǎo)了震動(dòng)馬來(lái)半島的“爭(zhēng)人權(quán)、反苛例”斗爭(zhēng),為此被捕入獄,關(guān)了3個(gè)多月,他即聘請(qǐng)律師告新馬總督,官司告到英國(guó)樞密院,樞密院發(fā)回復(fù)審,終審裁決莊希泉?jiǎng)僭V:總督拘留逾期違法,莊希泉予以釋放。

這場(chǎng)斗爭(zhēng)的勝利震動(dòng)了南洋僑界,然而殖民當(dāng)局卻不善罷甘休,在莊希泉獲釋并和余佩皋于1920年11月7日結(jié)婚的第二天,再次下令拘捕莊希泉,并宣布“永遠(yuǎn)驅(qū)逐出境”。

莊希泉回國(guó)后繼續(xù)進(jìn)行愛(ài)國(guó)救國(guó)事業(yè)。1922年5月,他們夫妻在廈門(mén)虎頭山北麓莊氏祖宅創(chuàng)辦“廈南女子師范學(xué)校”,后改為“廈南女子中學(xué)”,余佩皋任校長(zhǎng),莊希泉任董事長(zhǎng)。

1925年上海發(fā)生五卅慘案后,莊希泉、余佩皋即發(fā)動(dòng)成立“廈門(mén)國(guó)民外交后援會(huì)”,由廈南女中帶頭發(fā)動(dòng)罷課、罷市,抵制日貨。他們的愛(ài)國(guó)行動(dòng),激怒了日本帝國(guó)主義者。日本駐廈門(mén)領(lǐng)事館即以莊希泉之父莊有理在日本占領(lǐng)管轄的臺(tái)灣有商號(hào)并曾在臺(tái)居住,莊希泉是日本屬民為借口,拘捕莊希泉,廈門(mén)數(shù)十個(gè)愛(ài)國(guó)團(tuán)體交涉無(wú)效,日本領(lǐng)事館將莊希泉關(guān)禁在其監(jiān)獄10天后,又押送臺(tái)北監(jiān)禁。廈門(mén)數(shù)千人到碼頭恭送莊希泉。

莊希泉在臺(tái)灣被關(guān)了9個(gè)多月,經(jīng)許多愛(ài)國(guó)人士和團(tuán)體多次營(yíng)救,1926年4月獲釋。但只準(zhǔn)在臺(tái)灣和日本居住,不準(zhǔn)回中國(guó)大陸。1927年3月莊希泉搭乘由臺(tái)北經(jīng)上海往東京的輪船,船在上海停泊時(shí),他丟下行李潛入市區(qū),翌日登報(bào)聲明:“我是中國(guó)人,并非日本屬民。”又取名“莊一中”,還刻了一枚圓章,以表心志,說(shuō)明自己是一個(gè)堂堂正正的中國(guó)人。

變賣(mài)家產(chǎn) 資助抗日

1927年,大革命失敗后,莊希泉夫婦即流亡菲律賓等地繼續(xù)從事革命活動(dòng)。1931年10月,莊希泉和王雨亭在馬尼拉創(chuàng)辦《前驅(qū)日?qǐng)?bào)》,宣傳反蔣抗日。1934年夏,莊希泉回廈門(mén)省親,遭國(guó)民黨憲兵逮捕。后由日本領(lǐng)事出面交涉,引渡到鼓浪嶼日本領(lǐng)事館的拘留所關(guān)押一個(gè)多月才獲釋?zhuān)f希泉即離開(kāi)廈門(mén)。此時(shí),奔波革命,積勞成疾的余佩皋不幸英年早逝。

抗日戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始后,莊希泉奔走于菲律賓、香港、上海、桂林、重慶等地,開(kāi)展抗日活動(dòng)。在香港,他主持福建抗日救亡同志會(huì),救濟(jì)難民,創(chuàng)辦建光學(xué)校、立華女中,協(xié)助臺(tái)灣革命同盟出版《戰(zhàn)時(shí)日本》雜志,直至香港淪陷。在中共中央南方局的安排下,他轉(zhuǎn)移到廣西桂林,支持廣西地下黨的工作。

1942年,由于叛徒告密,中共南方工委和廣西地下黨組織遭受破壞,莊希泉的兒子莊炎林當(dāng)時(shí)是廣西大學(xué)地下黨支部書(shū)記、省委交通聯(lián)絡(luò)員,莊希泉利用華僑關(guān)系,幫助掩護(hù)和安置許多地下黨同志,并通過(guò)他的關(guān)系使中共廣西工委與中央取得聯(lián)系。為營(yíng)救并轉(zhuǎn)移被捕的地下黨員,黨組織迫切需要經(jīng)費(fèi)。莊希泉變賣(mài)了20多箱在香港的家產(chǎn),全部所得悉數(shù)捐給當(dāng)時(shí)的中共廣西工委支援抗戰(zhàn),而他們一家人一日三餐僅以稀飯咸菜充饑。

1956年,莊希泉(左)與陳嘉庚(中)及莊明理(右)在中南海漫步暢談。

竭力開(kāi)創(chuàng)僑務(wù)工作

抗戰(zhàn)勝利后,莊希泉重返新加坡,在新加坡創(chuàng)辦捷通行經(jīng)營(yíng)匯兌,并經(jīng)營(yíng)進(jìn)步電影及進(jìn)出口貿(mào)易。1947年在香港加入中國(guó)民主同盟。新中國(guó)成立前夕,莊希泉作為中共中央的特使直飛新加坡,面邀陳嘉庚回國(guó)參加中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議。

莊希泉和陳嘉庚是摯友,在歷次革命期間互相支持和鼓勵(lì),彼此建立了深厚的友情。莊希泉飛抵新加坡后,兩位愛(ài)國(guó)僑領(lǐng)鄉(xiāng)情加友誼,談得非常契合。莊希泉向陳嘉庚轉(zhuǎn)達(dá)了中共中央的真誠(chéng)邀請(qǐng),陳嘉庚當(dāng)即欣然接受。不久陳嘉庚收到毛澤東主席發(fā)來(lái)的邀電,在1949年9月赴北京出席了中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議。

新中國(guó)成立后,何香凝任中央人民政府政務(wù)院華僑事務(wù)委員會(huì)主任委員,莊希泉任副主任委員。1950年,年逾花甲的莊希泉回到北京赴任。他來(lái)到中南海懷仁堂,向毛澤東主席和朱德總司令獻(xiàn)上南洋華僑贈(zèng)給祖國(guó)的一面繡著“中華人民共和國(guó)萬(wàn)歲”的五星紅旗。從此,莊希泉與何香凝、陳嘉庚、廖承志、方方等僑界領(lǐng)導(dǎo)人一起,為開(kāi)創(chuàng)新中國(guó)的僑務(wù)工作竭盡全力。

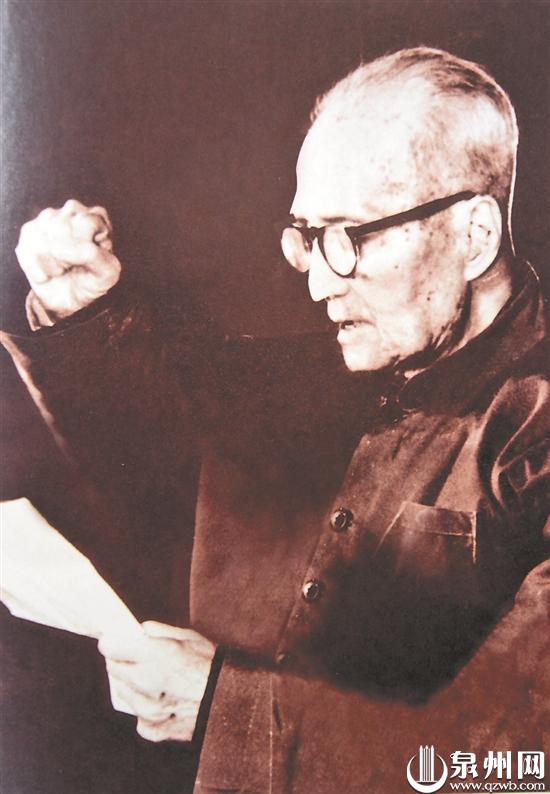

1982年,94歲高齡的莊希泉宣誓入黨。

倡建僑聯(lián) 94歲入黨

新中國(guó)成立后,莊希泉一直從事僑務(wù)工作,為廣泛團(tuán)結(jié)歸僑僑眷和海外僑胞,他提議建立僑聯(lián)組織。1956年全國(guó)僑聯(lián)成立,陳嘉庚和他分別當(dāng)選為正副主席。他榮任多屆全國(guó)人大常委會(huì)委員,第五、六屆全國(guó)政協(xié)副主席,華僑大學(xué)董事長(zhǎng),中國(guó)華僑歷史學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)等職務(wù)。

莊希泉作為新中國(guó)僑務(wù)工作的主要領(lǐng)導(dǎo)人之一,協(xié)助中央制定了一系列僑務(wù)政策。他深入僑鄉(xiāng),接待僑胞,組團(tuán)出訪,安置歸僑,發(fā)展僑鄉(xiāng)生產(chǎn),以及維護(hù)僑胞和歸僑僑眷的合法權(quán)益等,做了大量工作,作出了卓越貢獻(xiàn)。

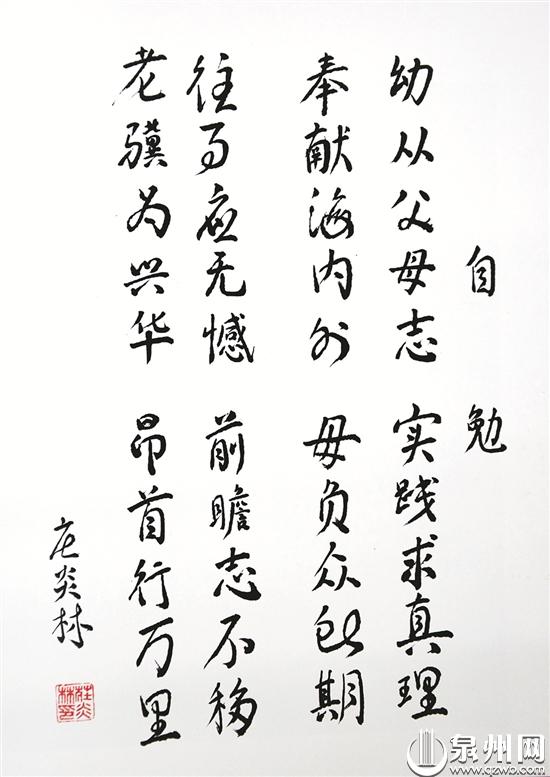

莊炎林自勉

1978年,莊希泉以90歲高齡出任第二屆全國(guó)僑聯(lián)主席。他在僑務(wù)界的撥亂反正,僑鄉(xiāng)文明建設(shè),僑聯(lián)組織的恢復(fù)、健全和發(fā)展等方面傾盡了心血,真正做到了“心為僑所用,情為僑所系,利為僑所謀”。1981年,他在接受《北京晚報(bào)》記者采訪時(shí)題寫(xiě):“永愛(ài)中華心向黨,九死未悔志不移。”

1982年,莊希泉以94歲高齡加入中國(guó)共產(chǎn)黨,成為當(dāng)時(shí)中共歷史上年齡最大的新黨員。他在新中國(guó)成立之前,曾多次要求入黨,因種種原因被擱下來(lái),新中國(guó)成立后再次要求入黨,因黨組織認(rèn)為他留在黨外更有利于團(tuán)結(jié)海外僑胞而一直未能實(shí)現(xiàn)。1982年他再次申請(qǐng),中央很快就批準(zhǔn)他入黨,實(shí)現(xiàn)了他數(shù)十年的愿望。1983年,他題寫(xiě)“永愛(ài)中華,此志不渝”,并作為一生的座右銘自勉。

1976年,莊炎林(右三)陪同坦桑尼亞總理卡瓦瓦參觀坦贊鐵路。

父子僑領(lǐng) 佳話(huà)流傳

莊炎林是莊希泉的嗣子,1921年出生于上海,從小就跟隨父母四處奔波。16歲在上海參加革命,從事抗日救亡活動(dòng)。1938年在廣西參加學(xué)生軍赴桂南抗日,1940年加入中國(guó)共產(chǎn)黨。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間,莊炎林在廣西、廣東開(kāi)展地下工作,參加游擊戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)敵戰(zhàn)斗。抗戰(zhàn)勝利后,任上海華僑通訊社記者、上海《經(jīng)濟(jì)周報(bào)》編輯、上海各界人民團(tuán)體聯(lián)合秘書(shū)處負(fù)責(zé)人和地下黨報(bào)紙《上海人民報(bào)》總編輯。

上海解放后,莊炎林受中共華東局組織部部長(zhǎng)、福建省委書(shū)記張鼎丞之命,任上海知識(shí)青年隨軍南下服務(wù)團(tuán)招生辦主任,負(fù)責(zé)招收上海知識(shí)青年及學(xué)生,從報(bào)名的1萬(wàn)多人中選拔了6000多人,其中3000多人組成西南服務(wù)團(tuán),隨劉鄧大軍解放大西南,2500多人組成南下服務(wù)團(tuán),隨三野十兵團(tuán)南下解放福建。

新中國(guó)成立后,莊炎林歷任福建省青年聯(lián)合會(huì)主席、青年團(tuán)福建省委書(shū)記、中共福建省委文教部、宣傳部副部長(zhǎng)、閩江水電工程局黨委第一書(shū)記、南平地委書(shū)記、省人民委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)等職。1974年,莊炎林調(diào)到國(guó)務(wù)院對(duì)外經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)部,被派出國(guó)任中國(guó)駐坦桑尼亞經(jīng)濟(jì)代表,負(fù)責(zé)包括我國(guó)援建長(zhǎng)達(dá)1968公里的坦贊鐵路等數(shù)十個(gè)經(jīng)濟(jì)援建項(xiàng)目,在場(chǎng)的中國(guó)專(zhuān)家和技工最多時(shí)有16000多人。因環(huán)境艱苦,疾病流行,又缺醫(yī)少藥,我國(guó)援建人員中有上百位同志獻(xiàn)出了寶貴的性命。莊炎林咬緊牙關(guān),堅(jiān)持到勝利完成任務(wù)才回國(guó)復(fù)命。

1978年,改革開(kāi)放伊始,莊炎林任剛成立的中國(guó)旅游總局副局長(zhǎng)、黨組副書(shū)記兼中國(guó)國(guó)際旅行社總社副總經(jīng)理。他以建設(shè)旅游飯店作為引進(jìn)僑資、外資的突破口,在擔(dān)任國(guó)家旅游局領(lǐng)導(dǎo)期間,經(jīng)他談成功的僑資外資合作的大中型項(xiàng)目達(dá)數(shù)十個(gè),包括北京建國(guó)飯店、長(zhǎng)城飯店、兆龍飯店、麗都飯店,南京金陵飯店,上海虹橋飯店、華亭飯店,廣東中山溫泉賓館,廣州白天鵝賓館、中國(guó)大酒店、花園大酒店等,都是由他聯(lián)絡(luò)、談判、組織論證建起來(lái)的。

1989年12月,在第四次全國(guó)僑代會(huì)上,莊炎林當(dāng)選為第四屆僑聯(lián)主席。擔(dān)任中國(guó)僑聯(lián)主席后,莊炎林強(qiáng)調(diào)各級(jí)僑聯(lián)組織要了解熟悉僑情,認(rèn)真為僑辦事,按照“健全機(jī)構(gòu),艱苦創(chuàng)業(yè);興辦實(shí)業(yè),廣泛聯(lián)系;積極服務(wù),多作貢獻(xiàn)”的精神,僑聯(lián)成為充滿(mǎn)生機(jī)并真正得到廣大群眾信賴(lài)的“歸僑僑眷之家”和“僑胞之家”。

2017年12月7日,第十屆世界安溪鄉(xiāng)親聯(lián)誼會(huì)在安溪舉行,96歲高齡的莊炎林回鄉(xiāng)出席聯(lián)誼盛會(huì)。開(kāi)幕式上,高聲朗誦他即席作的詩(shī)《詠安溪》:“安居樂(lè)業(yè)美茶鄉(xiāng),溪水長(zhǎng)流奔小康。名揚(yáng)四海鐵觀音,茶都騰飛進(jìn)百?gòu)?qiáng)。”贏得與會(huì)鄉(xiāng)親陣陣熱烈的掌聲。他還在聯(lián)誼會(huì)前出席安溪縣第九次僑代會(huì)。

足跡遍布全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)及五大洲的幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū),行程幾十萬(wàn)公里,莊炎林至今依然奔波在天南海北,為振興中華奉獻(xiàn)余熱。

專(zhuān)家點(diǎn)評(píng)

■王亞君(中國(guó)僑聯(lián)原副主席、福建省僑聯(lián)原主席)

1888年—1988年,百年歷史風(fēng)云,百年壯麗人生,他充滿(mǎn)傳奇色彩的故事與我們祖國(guó)的命運(yùn)緊相連。

“亦余心之所善兮,雖九死其猶未悔。”這是他對(duì)祖國(guó)的徹骨之愛(ài)!為了祖國(guó),他舍生忘死,披肝瀝膽,似黃河奔海百折而不回!早年,他追隨孫中山先生,探索實(shí)業(yè)救國(guó)道路,數(shù)度漂洋過(guò)海,輾轉(zhuǎn)奔波于南洋諸島,籌措物資支援辛亥革命;后來(lái),在爭(zhēng)取民族獨(dú)立和民族解放運(yùn)動(dòng)的斗爭(zhēng)中,他攜夫人余佩皋一起創(chuàng)辦女子學(xué)校,歷盡艱辛,探索教育救國(guó)科學(xué)救國(guó)道路;他積極投身抗日救亡洪流,即使身陷囹圄亦無(wú)所懼,變賣(mài)資產(chǎn)亦不足惜;新中國(guó)成立后,他滿(mǎn)懷赤子之情,與摯友陳嘉庚先生并肩戰(zhàn)斗,嘔心瀝血,奔波勞碌,為新中國(guó)的僑務(wù)事業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),中國(guó)僑聯(lián)的成立更是傾注了陳嘉庚先生和他的多少心血和汗水!他言傳身教,楷模僑界,與其子莊炎林一道成就了“父子僑領(lǐng)”的傳世佳話(huà)!

“永愛(ài)中華心向黨,矢志未改終不渝”!在長(zhǎng)達(dá)一個(gè)世紀(jì)的歲月中,歷經(jīng)血與火的考驗(yàn),他從一個(gè)舊民主主義革命者成長(zhǎng)為一個(gè)忠誠(chéng)的共產(chǎn)主義戰(zhàn)士,一名優(yōu)秀的中國(guó)共產(chǎn)黨黨員!

他是著名愛(ài)國(guó)僑領(lǐng),實(shí)業(yè)家、教育家、社會(huì)活動(dòng)家,新中國(guó)僑務(wù)工作主要奠基人之一,家鄉(xiāng)人民的驕傲——莊希泉。他關(guān)心民眾疾苦,追求世界光明,為革命為人民奉獻(xiàn)出畢生精力;他胸襟寬廣,光明磊落,溫文儒雅,大家風(fēng)范,深受廣大歸僑、僑眷和海外華人華僑的愛(ài)戴。

莊希泉,一個(gè)海內(nèi)外僑胞廣為傳頌為之熱淚盈眶的不朽名字!

(通訊員 陳克振?記者 謝偉端/文?(圖片來(lái)源于《父子僑領(lǐng)畫(huà)傳——莊希泉、莊炎林世紀(jì)傳奇》))