??

人物簡介

陳水俊(1919年—2012年),祖籍福建泉州南安,新加坡著名慈善家。1982年在京創辦全國首家民間基金會“世華教育基金會”,二十多年來,通過獨資創辦的基金會捐出數以億計的資金,為祖籍國的教育、科研等公益事業做出巨大貢獻,受到鄧小平等黨和國家領導人的親切會見和高度肯定。

寒門有志 父母早逝 吃百家飯長大

上周六,南安鵬峰中學迎來建校25周年。這個特殊的日子,讓海內外數萬名鵬峰師生、校友們,倍加懷念一位老人——學校的創辦者南安籍新加坡華人陳水俊。今年,也是他誕辰100周年。

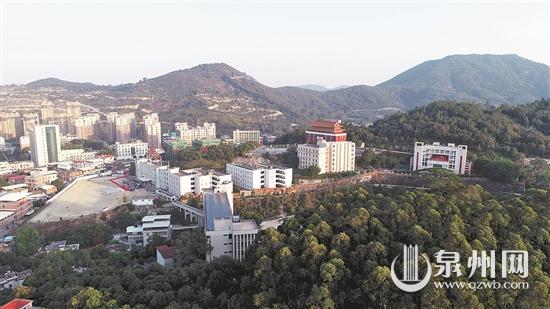

陳水俊一手創辦的南安鵬峰中學(張九強 攝)

南安市詩山鎮鵬峰村,因為南宋大儒朱熹曾在此題“鵬峰勝地”而得名。一個世紀前,陳水俊就出生于此。早年命運多舛的陳水俊,在他出生前五個月,父親陳金榜就去世了,母親含辛茹苦地撫養他和哥哥。6歲起,他就幫忙種田、放牛,9歲時好不容易能入小學,卻因為母親病逝,只念了3個學期就失學了。

此后,他寄居在四伯父家,為了養活自己,到理發店當學徒,出師后走街串巷為人理發。1937年,為謀生,他背井離鄉,登上了開往新加坡的船。

初來乍到、仍在異鄉為生存苦苦掙扎的陳水俊,卻有一件事看得比吃飯更重要。“七七”事變后,南洋各地的華僑華人紛紛成立支援祖國抗戰的組織,陳水俊彼時在理發店打工的工資很低,仍每月從20元工資中固定捐出3元支援祖國抗戰,并積極參加籌賑會組織的義賣鮮花等活動。

1942年初,日軍侵略新加坡,當地人自發組織了抗日義勇軍,陳水俊毅然加入這支抗日隊伍。日寇占領新加坡后,實行大清查、大屠殺,大肆搜捕抗日分子,參加過義勇軍的陳水俊不幸被捕。在被送往行刑地的山路上,他趁車行至彎道減速時,跳車逃入密林,躲過一劫。

隨后,他隱姓埋名,一邊與朋友合開家具店,一邊潛心學習文化。日本戰敗投降后,他開始涉足商界,經營橡膠、木材加工與出口等。憑借誠實守信、吃苦耐勞的個性及敏銳靈活的經營頭腦,他在新加坡、馬來西亞經過20多年的打拼,至上世紀60年代,成為吉隆坡有名的企業家。

事業步入正軌后,他將大部分時間精力投入華人社會公益事業上。十多年間,他在多達30個企、事業和社團中任職,其中公益慈善組織17個,他捐出大筆善款改造擴建吉隆坡同善醫院和中華獨立中學、創辦精武體育會等,成為華人圈著名的慈善家。

誰能想到,這位享譽吉隆坡的大企業家,一朝之間幾乎破產。由于他將大量的時間與精力用于華人公益事業,疏于企業的經營管理,加上管理所托非人,企業虧損嚴重。

1985年初,在償清債務后,67歲的陳水俊攜夫人李燕秀與幼子帶著僅剩的5000馬幣離開吉隆坡。輾轉到菲律賓、中國香港、中國臺灣等國家和地區,從事房地產及股票投資等,獲利甚多。至1990年結束經營時,發現5年間的獲利竟超過在吉隆坡45年的經營。

回鄉反哺 自建房子 留三間給堂嫂后人

盡管父母早逝,家鄉幾乎沒有至親,但重情重義的陳水俊始終記得,自己是吃百家飯長大的,家鄉有曾經照顧過他的人。

陳水俊十分孝順,母親去世后,一直都是四伯父陳宏安為他安排生計和學藝,陳水俊一直銘記在心,1994年,他在南安市醫院捐建了一幢“宏安樓”以示懷念。之后他又把在鵬峰中學捐建的宿舍樓和教學樓分別命名為“金榜樓”和“慈母樓”,以緬懷父母的養育之恩。

他憶及當年下南洋臨行前,疼愛他的四伯母來送行。把他送到屋前的溪邊,這條溪沒有橋,村民為了過往方便,在淺灘處一步一塊石頭連起來,稱為“石跳”。纏著小腳的四伯母無法踏過“石跳”,遠遠揮手與他告別。他當時便立志將來有錢要回鄉建一座石橋,以報答鄉親們。上世紀60年代初,他托人給鄉里捎回人民幣7000元,把石橋建了起來。

陳水俊的鄰居陳連編老人回憶說,他還清楚地記得,在上世紀60年代初的困難時期,得知鄉親們生活十分困難,有一年過年前,陳水俊按人口給全村匯來度歲金,每人5元,“當時一斤豬肉才7毛錢,全村人都過了個好年,全南安都轟動了。”

南安市醫院120俊秀大廈

1976年,陳水俊回老家蓋了一棟簡單的兩層小樓,念及幼時有位堂嫂對他十分關愛,分出三個房間給這位堂嫂的后人,這在對祖業十分看重的閩南,非常少見。

經歷過多次大的人生起伏的陳水俊,對錢財看得十分豁達:“人富輒思為兒孫積蓄財富。殊不知,過分溺愛,反會養成兒孫的依賴思想,使之喪失進取精神,甚或亂其所為。”他常說:“人赤身而來,應輕松而去。”他很早就決定,百年后只給家人留下“三費”,即基本生活費、醫療費和教育費,剩下的全部捐給社會。

播撒大愛 創全國首家民間基金會

“水有源,樹有根,鴉有反哺之義,每個人,都要有愛國之真心,敬父母之孝心,盡職責之忠心和立社會之愛心。”這是陳水俊經常對后輩說的話。鵬峰中學陳水俊紀念廳內,懸掛著他生前最愛的畫——烏鴉反哺、羊羔跪乳圖,在他心中,祖籍國就是他最摯愛的母親。

1978年底,改革開放伊始,故國百廢待興。年近花甲的陳水俊,按捺不住內心對振興中華的巨大熱忱。他來到北京,輾轉找到國務院僑辦的工作人員,主動叩開了報國之門。時任國務院僑辦主任、華僑大學校長的廖承志獲悉后,熱情接見了他。華僑大學原校長莊善裕回憶說,得知國家在他家鄉創辦了一所華僑大學,陳水俊十分激動,當即捐資給該校,用于購買大型計算機。他用這筆錢,幾經周折幫華僑大學從國外購買到上世紀70年代的高新技術產品——一部大型計算機,這是國內第一部大型計算機,還曾為國家的航天科研事業做出貢獻。

廖承志的熱情接待讓他備受鼓舞。第二年,他再次來到北京,向廖承志表示:“本人自愿拋磚引玉,捐出資金倡辦基金會,為祖國的教育、科學事業作出貢獻。”盡管設民間基金會在當時還沒有先例,廖承志聽了還是大贊,他對陳水俊說:“你出錢,我出力,共同把這件事辦好。”在廖承志等人的關心支持下,陳水俊組建的“世華教育基金會”1982年在北京掛牌成立。這是國內第一個由海外華人捐辦的民間基金會,廖承志有感于陳水俊的拳拳愛國之心,特地為他題寫了“精誠所至,金石為開”。

基金會起步十分艱難曲折,但陳水俊不僅不動搖,還持續擴大投入。1984年,“世華教育基金會”改組并更名為“振興中華教育科學基金會”,他任會長,對外稱陳振華。該會先后贊助清華大學、復旦大學、暨南大學、華僑大學等高校部分出國訪問學者的經費,在北京大學、中國科技大學等全國十多所高校和家鄉學校設立貧困生助學金,資助國家地震局、中國華僑歷史學會、澳星發射有功人員、希望工程……二十多年來,他的善舉惠及祖籍國的大江南北,澤被科教文衛各界。

傾資辦學 年逾八旬奔波在建校工地

1994年后,陳水俊將慈善事業重點轉向家鄉。通過“振興中華教育科學基金會”和他1995年創立的“鵬峰村郎裔基金會”,先后在泉州地區捐巨資建設鵬峰中學、鵬峰二中、泉州師院、南安師范(現泉州師范學院詩山校區)、南安市醫院、福建醫科大學泉州附屬二院、南安柳城中心小學、南安金光中學、鵬峰小學、鵬峰村等。

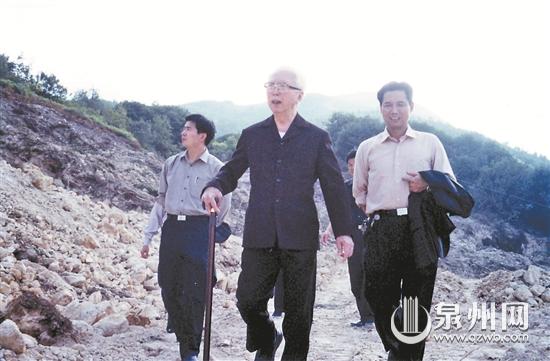

年逾八旬的陳水俊還時常奔波在鵬峰中學建設工地上

從荒山拔地而起的南安鵬峰中學,是陳水俊傾資辦學的一個縮影。1994年,陳水俊回南安時,得知為解決適齡學生入學難問題,南安市區急需新創辦一所中學,卻苦于資金缺乏難以啟動,他當即慷慨出資捐建鵬峰中學。

談起陳水俊,鵬峰中學第一任校長陳文取幾度哽咽。1994—2007年間,從75歲到88歲,陳水俊每年都會回來一到兩次,關心鵬峰中學的建設發展情況,戴著眼鏡,拿著圖紙,奔走在塵土飛揚的工地上。

彼時新加坡飛往廈門的勝安航空只有早上8點的航班,國際航班要求提前3個小時到機場,他凌晨4點就要起床,草草吃口早飯就趕往機場。到達廈門后,取完行李,往往已下午一點多了。陳文取說,為了給學校省經費,陳水俊都堅持回到學校再去食堂吃飯。“有一次送他返新,時間緊來不及吃飯,機場有很多飲食店,他都舍不得吃,買了盒泡面當午飯。”

“從新加坡家里到鵬峰中學,要在各種交通工具中輾轉10個小時,但他到學校第一件事不是休息,而是去走工地,一圈走下來得一個多小時。”由于在新加坡做過工程,陳水俊深知工程質量的重要性,鵬峰中學建設過程中,大到學校擋土墻形式設計、工程設計圖紙,小到混凝土配方、鋼筋規格尺寸,他都親力親為,認真過問。

陳水俊對學生的成長亦十分關心,他親自編寫校訓、校歌。81歲那年,還將自己的人生閱歷、心得凝練成一篇《德行賦》,與學生們分享。他常在校園中與苦讀的學生們暢談理想,最常跟學生們說的是:“仔細聽,注意看,節儉勤奮。”鵬峰中學的校訓“誠毅勤博”,是他對學子的勉勵,在許多跟他接觸過的人看來,也是他人格品質的高度概括:誠信、堅毅、勤儉、博學。

儉到極致 一件大衣穿了四十多年

陳水俊位于新加坡的家,顯得簡單樸素。

“該花的錢再多也要花,該節省的錢一分錢也要節省。”這是陳水俊一生奉行的財富觀,前者體現在他做公益時的慷慨,后者則是他“摳”到極致的生活觀。

“你根本想象不到,他在新加坡的家,有多簡樸。”陳水俊去世后,鵬峰中學副校長陳益聰到他新加坡家中吊唁。一走進去,他簡直無法相信這是一個億萬富翁的家:近百平方米的小三居室,客廳連著餐廳,人一多,站都沒地方站,“裝修和家具樸素得還不如我們這邊的普通人家。據說家具是之前在馬來西亞用了很多年的,那套老款茶具,現在農村可能都沒什么人用了。”

南安僑聯主席葉謀鋒說,在新加坡像陳水俊這樣身家的人,很多會買帶花園、泳池的獨棟別墅,豪車、保姆和司機也是標配。但熟知陳水俊的新加坡華僑告訴他,陳水俊不置豪宅,不買車,出門都搭公交車,只有三人以上一起出門才打車。陳水俊最小的兒子大學畢業工作后,有人勸他給兒子買輛車,陳水俊說:“買車是好事啊,等他有能力了自己買。”

陳水俊有件大衣,穿了四十多年,他毫不介意,還開玩笑說:“你們看,說明我四十多年身材都沒變。”

為了省電話費,他每次都跟陳文取約好在清晨話費最便宜的時間段通電話。為了省錢,陳水俊堅持住在鵬峰中學的宿舍,吃學校食堂,“芥菜飯和白水豬腳就夠了。”有人請客,他能推則推。如果只有他一個人回鄉,他會要求陪同的人不能超過2個,“他總說不能拿公款大吃大喝,如果請客的人出于禮貌,想多一些人陪同,他真的會生氣。”

有件事令鵬峰村村委會副主任陳福志至今印象非常深刻,2006年,有一次他和幾所學校的負責人到陳水俊的宿舍跟他交流工作,談著談著就到晚飯時間了,陳水俊熱情地說:“今天我請客。”隨后拿出一串粽子,每人兩個,就算是晚飯了。

精神永存 興學為善之志薪火相傳

2019年11月底,南安詩山鳳山寺舉行文化旅游節,陳水俊的侄孫、新加坡宗鄉會館聯合總會會長陳奕福回鄉參加活動。第二天一早,他便獨自來到鵬峰中學——這座叔公傾注了大量心血的學校。

陳奕福在新加坡出生、長大,祖籍國和故鄉對他來說,只是長輩口中的鄉愁。他第一次回家鄉是1996年,叔公特地帶著他回來。一到村里,陳水俊給了他一張鵬峰村的地圖,讓他去祖宅看看,并特地交代他:“進屋時一定要先煮一壺水,水開了,看到煙冒出來了,喝一口水才能離開。”陳奕福捧著燒開的水,輕輕吹開熱氣,喝下一口熱水,才體會到叔公的良苦用心:我們華人一定要有香火,只有點了火,有了煙,才能香火相傳;喝一口水的意思就是要飲水思源。這件事一直深深烙在陳奕福心里,讓他對故國、家園有了更深的感情和更重的責任。

從小跟在陳水俊身邊的陳奕福,在他的言傳身教下,開始深耕公益慈善事業。多年來,他捐資支持鵬峰中學、鵬峰二中、鵬峰小學等學校發展,為家鄉修路造橋,支持家鄉華僑文化發展。

2012年10月9日,陳水俊的赤子之心,永遠地停止了跳動。故人已逝,精神永存。如今,每次回鄉,陳奕福都會到鵬峰中學,走一走叔公曾走過的路。對他來說,叔公的精神,一直在前面指引著他,“先輩們勵精圖治,珠玉在前,我輩將在有生之年用行動踐行先輩們的奉獻精神,回饋桑梓。”

□本報記者 黃寶陽 通訊員 莊志陽 黃文彪 林穎 文/圖(除署名外)

專家點評

■陳小鋼(泉州市僑聯原主席):

他艱苦創業,憑借一身膽略豪氣,終成業界翹楚;他“窮則獨善其身,達則回饋社會”,克勤克儉,節衣縮食,省下錢財支援國家抗戰,支持國家教育;他以“振興中華,重教興學,扶貧濟醫”為己任,將畢生財富捐給社會,“以效故人之義舉”,卻僅給妻兒留下生活教育醫療費用。他就是被南安譽為“僑界楷模”的陳水俊先生,其艱苦樸素、勤儉節約的優良作風,忠厚正直、襟懷坦白的高尚品格,樂善好施、淡泊名利的奉獻精神,仁義孝廉、戀祖愛鄉的家國情懷在我們心中立起華僑不朽的精神與形象。今天,我們緬懷這位偉大又平凡的長者,重溫毛澤東為陳嘉庚的題詞“華僑旗幟 民族光輝”,將不斷增強我們修身律己、廉潔齊家的行動自覺,激發我們振興中華的信心力量。