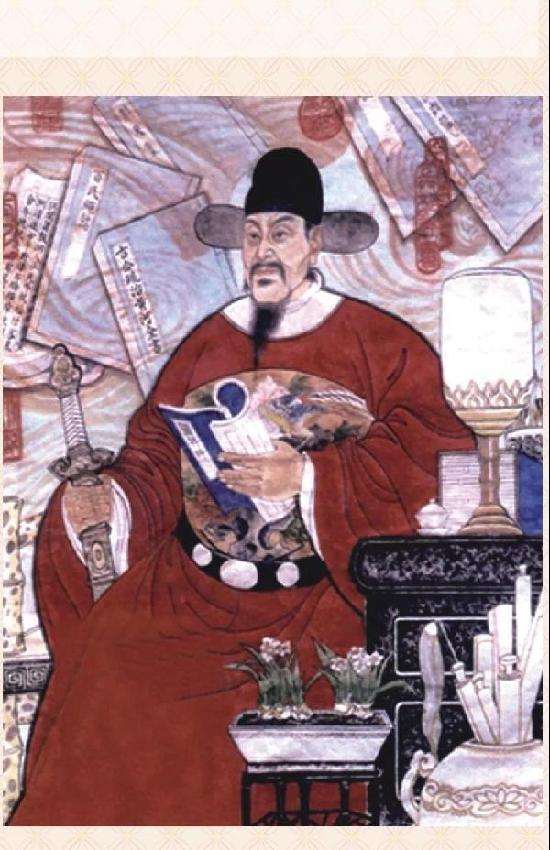

黃克纘(1550-1634),字紹夫,號鐘梅,泉州石獅永寧鎮梅林村人,歷任兵部尚書、工部尚書、刑部尚書、吏部尚書、戶部尚書、兼理總督糧儲等,人稱“黃五部”。崇禎七年(1634),病逝泉州,南明弘光元年(1645),賜謚“襄惠”。古時,泉州城東門外曾矗立一座牌坊,上書“忠猷懋著,齒德并優”,正是為紀念他而立的。

位于東南沿海的永寧衛有著600多年的歷史,它不懼磨難、海納百川,為抵御海盜外來侵略和海上交通經貿往來做出不可磨滅的貢獻,鼎盛時期,永寧衛與天津衛、威海衛齊名為全國三大衛。黃克纘出生于永寧西南一隅的87梅林漁村,他為官清廉正直,“歷官中外,清強有執”“不避權貴”,事跡載入《明史》,得到高度評價。

黃克纘自小聰明機智,膽識過人。十三歲那年,倭寇入侵永寧,其兄被擒,黃克纘臨危不懼,“慷慨對賊,請代兄死,賊奇而釋之”。

減稅降費 為民造福

黃克纘為官四十多年,無論在地方,或者在朝廷,能夠關心百姓疾苦,忠于職守,勤懇理政。任壽州知州,積極清丈田糧,推行“一條鞭”法,減輕百姓人丁稅賦,增加田畝稅收,抑制豪強兼并土地。山東任上,當地接連幾年出現嚴重旱災和蝗災,百姓饑腸轆轆,他力爭減免賦稅,且開倉救濟災民,發放兩個府庫存糧兩萬石。黃河決堤,濟寧和魚臺兩縣民田淹沒無數,歲賦十萬無法上繳,他苦心謀劃,用其他收入充填,減輕百姓負擔。他對黃河決溢憂心忡忡,曾將沒收稅款用以修理河堤,并很想作一番根本性治理,然客觀條件限制,難以實現意愿,留有一部《古今疏治黃河全書》。

公正廉明 文以化人

黃克纘認為“清、慎、勤”是“為官之本”。壽州任上,他常對僚屬說:“受職自有定分,名節千古不磨。”當地豪富霸占大量水塘為田,他堅決清收,驅逐占田豪強三十多家,收回近百頃田地。山東任上,他不畏內監權勢,勇于同不法稅監作斗爭,向朝廷呈送《參臨清稅監侵欺稅銀疏》等,更是傳為佳話。“小事速為決斷,勿久滯累民”,積極辦理案件,清理積案,又力戒造成冤假錯案。大肆整頓吏治,力主對百姓的追征和詞訟重點應放在教化而非刑罰,刑罰“勿復輕加于民”。重視文化教育,離任壽州二十年后,仍記掛著壽州的教育,捐出俸銀,寄往壽州購置學田,補充書院膏火。《明史》稱“惠政甚著”。離開壽州后,士民感念德行,自發地在八公山上為其建造生祠。

清正廉潔 不避權要

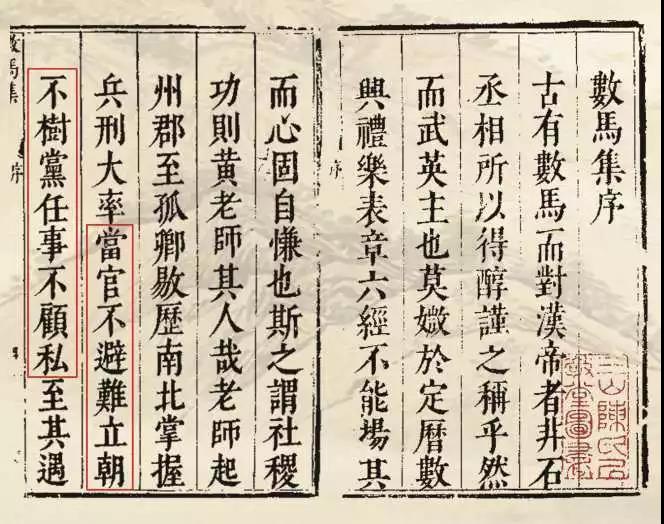

黃克纘一生為官,以國家社稷為重。萬歷中期,朝廷相繼發生“梃擊案”“紅丸案”“移宮案”,圍繞這三大案,分為兩大派,各為自己利益,制造事端,互相攻訐,爭斗非常劇烈,必欲置對方于死地而后快。身為尚書的黃克纘,夾于混戰兩派之中,執意持平居中,不偏不倚,并盡量居間調停。當時,魏忠賢權傾朝野,炙手可熱,又值朝中重建三殿,黃克纘裁掉魏忠賢所要紫階石費三十萬兩,又斥責魏忠賢想借機貪占南京鑄銅器變賣。曾為大學士的門生楊景辰,高度評價:“當官不避難,立朝不樹黨,任事不顧私。”

通文達藝 著作豐富

黃克纘雅善聲律,書法遒媚多致。作文通達馴正,為詩溫柔敦百。平生著作有《數馬集》、《杞憂疏稿》、《百氏繩愆》、《理性集解》、《春秋輯要》、《古今疏治黃河全書》、《全唐風雅》、《鑒井吟》和《獨奕篇》等。

專家之言

石獅市博物館館長、副研究員、石獅市監委特約監察員李國宏: 黃克纘是“清、慎、勤”的倡議者和踐行者,他注重個人修養和培育良好家風相結合的做法也值得推崇。

人文地理

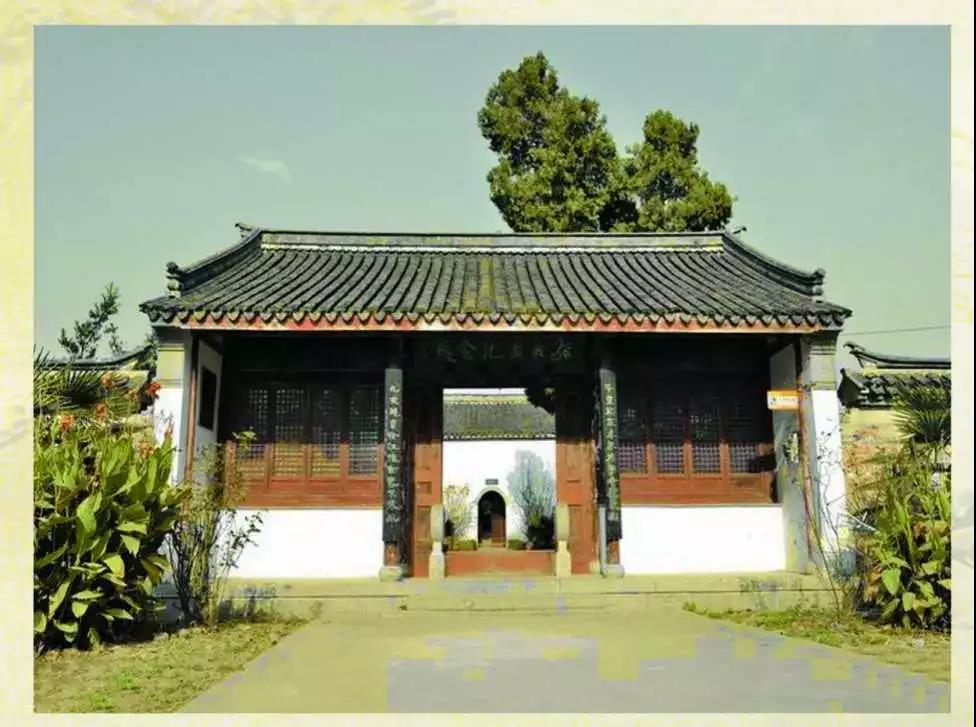

永寧鎮位于石獅市東南部濱海地帶,東臨臺灣海峽,西倚寶蓋山,南與深滬鎮隔海相望,三面環海。

(圖片來源:永寧古衛城微信公眾號)

風景

永寧是源遠流長的歷史古鎮,因其特殊地理位置,歷來為閩東南地重要港口及海防重地,至今仍保留著完整的古街道,因兩條貫穿東西南北的街道把四個城門分成四個方塊,狀如鰲魚臥灘,故又有“鰲城”之雅稱。自古鐘靈毓秀,人杰地靈,底蘊深厚,涌現出許許多多的文人政客、革命英雄、商界巨子和著名僑領。現有省級文物保護單位2處:姑嫂塔(亦稱萬壽塔或關鎖塔)和城隍廟,著名的歷史古跡有:古衛城遺址、朝天寺、玉皇閣、伊斯蘭教圣墓、觀日臺、沙堤石筍等,還有李子芳烈士故居、董云閣烈士故居,“7.16蒙難紀念碑”等令人肅穆。