改革開放40年來,在中國共產黨的堅強領導下,中國人民艱苦奮斗、頑強拼搏,用雙手書寫了國家和民族發展的壯麗史詩,中華大地發生了感天動地的偉大變革。人民的生活不斷改善,群眾的獲得感、幸福感大幅提升,人民對美好生活的向往正在逐步實現。

發展成果惠及百姓 衣食住行明顯改善

今天的中國,已經穩定解決了十幾億人的溫飽問題,老百姓生活水平實現質的轉變,人們不再為“吃穿住用行”發愁,過上了小康生活。

網友“濤頭勇立”:我見證了改革開放的40年,回望這段時光,常常忍不住感慨。記得小時候常常鬧著要穿新衣服,母親總說“新三年舊三年縫縫補補又三年”,如今母親經常說的話則是“別再買衣服了,柜子已經放不下了,丟掉太可惜”。改革開放40年來,過年才有新衣穿已成為“過去時”,已經成為中華民族不畏艱辛、永往直前的歷史縮影,如今中國歷史的車輪正朝著“中國夢”飛奔,我們走進“未來時”。

網友“墨染青衣”:小時候,整個村子只有一臺電視機,還是黑白的,每到晚上,主人都會把電視機從堂屋里搬到院子里,小心翼翼地放在一張木桌上,電視機前圍著一圈又一圈的大人和孩子,電視里播放著《西游記》。每天吃完晚飯,我便嚷嚷著讓家人帶我早點過去,生怕晚了占不到好點的位置。到了新世紀,我上了大學,同學們買了電腦、手機、MP3……電子設備在校園迅速普及,學習間隙,我們在互聯網上開闊了眼界,豐富了知識。農村老家也家家戶戶買了彩色電視機,再也見不到一大群孩子圍在一臺電視機前搶電視看的情景了。

上圖為1970年代新疆維吾爾自治區巴州庫爾勒市郵電局前等待辦業務的群眾,下圖為2018年,當地群眾在參加集體文體活動(新疆維吾爾自治區庫爾勒市紀委監委 黃磊 供圖)

網友“江湖小魚7148”:以前,旅游對大多數農村人來說還是新鮮事物,我的父母、岳父岳母都是大半輩子沒走出過自己的家鄉。如今,家里條件變好了,他們也慢慢變老了,我覺得應該陪他們一起看看祖國大好河山。2015年以來,我和愛人陪著四位老人,每年都出去走一走、轉一轉,到北京參觀了一直向往的長城、天安門、故宮,上海也去了,泰山也爬了,四位老人非常高興。

網友“luqingluqing”:外婆說,以前老百姓吃的很簡單,大多數家庭還停留在勉強填飽肚子的水平上,只有過年過節才能吃上肉。現在生活好了,我也住上了樓房,雞鴨魚肉頓頓可以有,但注重飲食結構了,出門坐車很方便,看病有醫保,平時和老姐妹們跳跳舞,過上了好日子。

網友“zsw1”:我1978年出生,小時候每逢過年,生活在農村老家的伯父都會讓我父親從城里捎些年貨回去,父母要排很長的隊才能買到回家的汽車票。40年過去了,現在我們回老家方便了,開著私家車隨時走隨時回,伯父還會提前囑咐我們,但內容完全不一樣了,別多帶東西,村里大小超市10來個,年貨也早都備齊,就等早點回家過年了。改革開放40年,改革開放與人民幸福安康息息相關,陳舊的回憶讓我倍加珍惜今天的幸福生活。

網友“raowenb0”:上世紀70年代末,我還小,剛學會騎自行車,以騎著爸爸的“飛鴿”牌自行車為榮,那時自行車可是緊俏品。參加工作后,先后換了好幾輛摩托車,都是大馬力的,再后來買了一輛小汽車。現如今,汽車已經很少開了,又騎回了自行車——公共自行車或共享單車,既鍛煉身體,還綠色環保。改革開放四十年,改變的不僅是人們的生活水平,還有人們的思想觀念和價值取向。

教育事業優先發展 更好的教育人人共享

百年大計,教育為先。教育是民族振興、社會進步的重要基石,是功在當代、利在千秋的德政工程。改革開放40年來,我國教育發生了歷史性變革,教育政策日益完善,基礎設施日益完備,教學模式日益現代化。

網友“果果學習”:四十年前,我的小學校是破舊的平房,磚和石頭壘起的課桌,三個年級一個教室,和大哥哥大姐姐一起上課。記得有一天下雨,我沒有雨傘沒有書包,跑著上學,書掉到屋檐下的水溝里濕了,我傷心地哭了。現在,隨著改革開放帶來的巨大發展,無論是城區還是鄉村,幼兒園、小學和中學都有合理的分布,美麗的校園,寬敞明亮的教室,統一的校服,學生們看起來都精神抖擻。

網友“太陽花開”:我是80后,上小學時,教室的窗戶沒有玻璃,每到冬天,老師一定帶領大家封窗戶,每個學生從家里帶一些細長的木棒,沿著窗戶從下到上排好,最后用泥巴糊住,擋住外面的寒風。窗戶封好了,擋住了寒風,也擋住了溫暖的陽光。教室里光線不好,老師就給我們點起一盞小電燈,幾十個學生就靠著這盞電燈在昏暗的教室里上課學習。伴隨著改革開放的腳步,學校建起了帶玻璃窗的教室,又暖和又明亮,封窗戶的事情永遠的留存在記憶里。

江西省萍鄉市蓮花縣閃石中心小學的沙子跑道改建成現在的塑膠跑道(江西省蓮花縣紀委監委 賀立波 供圖)

網友“長路漫漫其修遠兮”:上世紀90年代初,我上小學的學費是每學期20多塊錢,但貧困家庭的學生連這20多塊錢的學費都要一拖再拖。經過多年發展,教育政策越來越好,農民手中也有錢了,義務教育不再收費了,學校也有了營養餐,再也不會有孩子因為家庭貧困而吃不飽、穿不暖、上不起學了。改革開放讓所有孩子公平享有受教育的權利。

網友“zoe3233”:作為一名老師,改革開放帶給我的感受除了經濟迅猛增長,城鄉不斷發展以外,最大的變化就是教育,從最開始的書本知識到現在的德智體美全面發展,從一支粉筆一塊黑板,到如今的電子白板和電腦學習,教育層面的不斷改革,讓學生們知識獲取的方式和渠道更加多元化。

網友“美好生活lyc”:改革開放四十年,讓我感觸最深的就是教學方式的變化,我是一個農村娃,父母每天早出晚歸,功課來不及過問,更不知道我每天在學校的事情,上小學時,由于年齡小,每次布置作業老師都會用筆幫我們在書上劃出來,或折頁做標記。那個時候的我,放學后只知道完成老師布置的作業,從來不看也沒有課外讀物。改革開放以來,教育在逐步朝著現代化邁進。如今,孩子們在學校里接受現代化的教學模式,課余還可以通過網上“面對面”教學來拓展思維,即使是偏遠山區的孩子,也可以通過遠程教學讓他們學習知識、開闊視野。

科技飛入尋常百姓家 生活越來越便捷舒適

科技興則民族興,科技強則國家強。40年來,我國科技事業發生了歷史性變革,取得了歷史性成就,極大地推動了經濟社會的發展,也融入百姓生活的方方面面,讓人們的生活更加智能、便捷、舒適。

網友“wellnice”:科技進步改變了人們的出行方式。以前乘車必須要紙質車票,不管公交車還是火車。現如今,坐公交車可以刷卡,還可以刷手機二維碼,坐高鐵也不用取出紙質車票,只需要刷身份證就可以通過檢票口,省去排隊換票的時間,還有利于節能環保。

網友“永修馬口Tj”:四十年前,老百姓買生活必需品需要兩樣東西,一樣是人民幣,另一樣是糧票、油票、布票等各種票。改革開放以來,隨著中國特色社會主義市場經濟的不斷繁榮,市場上的物資越來越豐富,人們買東西只付現金就夠了,還可以刷卡,特別是隨著“互聯網+”的興起,移動支付已經非常流行,大到商場超市,小到街邊商販,二維碼支付無處不在,消費者只需拿出手機“掃一掃”就可以完成支付,非常方便快捷。

網友“shaw”:改革開放40年以來,我切實體會到巨大變化,以前在市場上賣的最多還是當地的土特產,想要買一些沿海城市的特產,種類很少且價格很貴。如今,網上購物已經很普遍,我們可以隨時隨地在手機上購買各種物品,在線支付成功后,就是等著快遞送上門了。購物方式發生了天翻地覆的變化,這些都是改革開放帶來的。

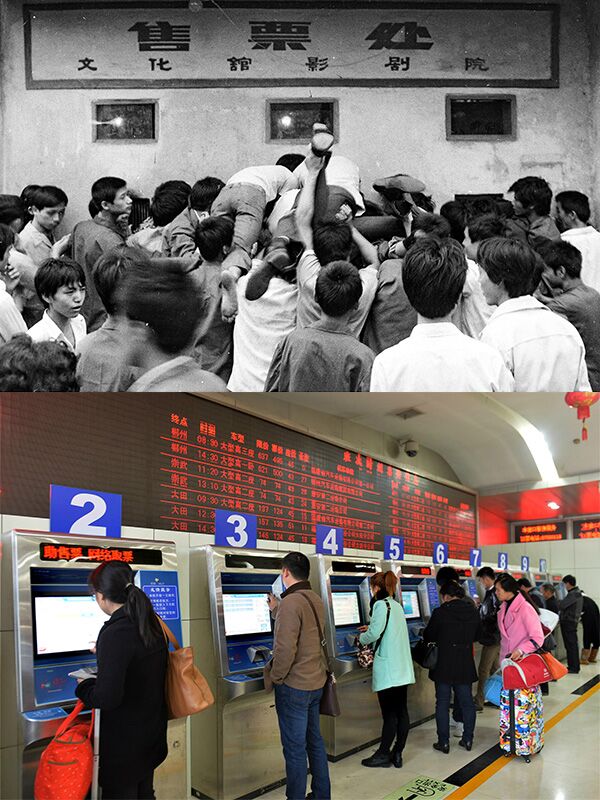

上圖為1983年福州臺江區人們買電影票的情景,下圖為現在的福州汽車北站人們在自動購票取票系統上買票取票(網友“陳霖”供圖)

網友“存心淡然”:我1999年上大學,第一次在學校機房見到了電腦,一臺286臺式機,沒有鼠標,操作是手動輸入(DOS系統),存儲器是軟盤,大概是幾兆的容量,特別容易壞,電腦的功能也很簡單。這些年來,計算機的發展速度太快了,不僅性能有了量級上的提升,價格也大幅下降,中國的電腦產量、普及率均已達到世界領先水平,這使我切身感受到中國的發展不是線性的,而是全方位立體的。

網友“四川劍閣賈海凡”:我小時候,父親在廣東打工,那時通訊不發達,父親和家人通過書信聯絡,一封信從發出到收到需要半個月甚至更長時間。后來,離我家10公里遠的一個小賣部安上了一部座機電話,每次都需要別人捎話后,提前很早過去等待,但比起寫信要來得快多了。現在,隨著改革開放不斷深入,移動通信技術從無到有,從有到優,小山村里也有了手機信號,家里人都有了手機,隨時隨地都能聯系,還可以視頻通話,跟面對面聊天一樣,完全沒有距離感。通信方式從書信到視頻聊天的轉變,可以說是改革開放改變人們生活方式的一個縮影。(中央紀委國家監委網站 馮國剛)